引言:穿越言意迷宫的烛火

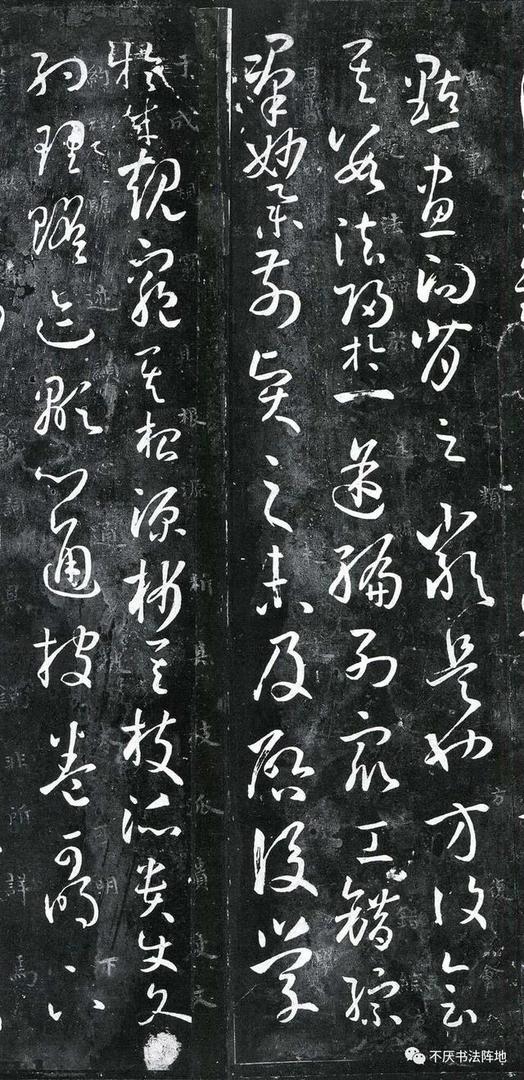

魏晋南北朝,是中国历史上思想极度活跃、艺术自觉意识高涨的辉煌时期。玄风蔚起,佛理东渐,士人阶层在个体生命意识的觉醒与对宇宙本体“道”的追寻中,反复叩问着一个根本性的哲学难题:有限的语言文字,能否真正捕捉并传达无限幽微的心灵体验与宇宙真谛?这场绵延已久的“言意之辨”,不仅塑造了中国哲学的思辨特质,更深刻渗透于诗、书、画等艺术的肌理之中,催生了独具特色的中国美学精神。唐代书论家孙过庭,在其不朽杰作《书谱》的开篇,便以凝练之笔,拈出了这一艺术创作中的核心困境:“夫心之所达,不易尽于名言;言之所通,尚难形于纸墨。”

这短短二十余字,如一把钥匙,开启了理解中国书法乃至整个古典艺术精神的大门。它并非孙过庭的凭空独创,而是对自《周易》、《庄子》以来关于言意关系哲学沉思的深刻继承,更是将其置于书法艺术这一具体而微的实践领域中所进行的精妙发挥与创造性转化。此论直面了艺术创作中从“心”到“言”(文辞、理念),再从“言”到“墨”(书法形象)的双重隔阂,揭示了主体情意、抽象语言与具体艺术形式之间永恒的张力。

然而,孙过庭的旨归,绝非陷入不可言说的神秘主义或悲观论调。其深刻之处在于,他一方面清醒地承认了表达工具的局限性,另一方面则积极探寻在承认此局限的前提下,如何“穷微测妙”,最大限度地实现心灵世界的艺术呈现。他以其对书法艺术的深邃理解,构建了一套超越单纯文字记录功能、直指生命本真的表达系统。

一、源流探赜:“言意之辨”的哲学脉络与美学转向

欲明孙过庭之论,必先溯其思想之源。“言意之辨”作为中国哲学史上的重要公案,其发展脉络构成了孙过庭书论最直接的智识背景。

(一)《易》与《庄》:筌蹄之喻与形而上的奠基

言意关系的讨论,可追溯至先秦。《周易·系辞上》有云:“子曰:‘书不尽言,言不尽意。’然则圣人之意,其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意,设卦以尽情伪……’”此处明确指出“言”在表达“意”时的局限,并创造性提出“立象以尽意”的解决方案。“象”(卦象)作为一种象征性符号,比抽象的语言更具暗示性和包容性,成为沟通“言”与“意”的桥梁。此论虽为解《易》而发,却为后世艺术“意象”理论的产生埋下了伏笔。

至庄子,其论述更为激进而深刻。《庄子·天道》篇借轮扁斫轮的寓言,指出圣人之书乃“古人之糟粕”,因为最精妙的“意”(如轮扁得心应手的技艺)是无法通过语言记录的。《庄子·外物》篇则明确提出:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。”此“得意忘言”论,将语言视为工具,强调对“意”的把握应超越语言符号本身,直达本体。这为艺术创作中追求“韵外之致”、“味外之旨”提供了哲学依据。

(二)魏晋玄谈:才性之辨与艺术的自觉

魏晋时期,“言意之辨”成为玄学清谈的核心议题之一。以王弼为代表的“得意忘言”说,在注解《周易》时系统发挥了这一思想,认为“象”生于“意”,可尽意;“言”生于“象”,可明象。但最终目标是通过“言”、“象”去把握“意”,而后超越具体的“言”与“象”。这种思想极大地促进了当时士人对个体才情、风度的品藻,以及对艺术形式与内在神韵关系的思考。艺术不再被仅仅视为技法的展现,而是成为主体精神、人格修养的外化。顾恺之的“传神写照”,宗炳的“澄怀味象”,谢赫的“气韵生动”,无一不折射出“言意之辨”的深刻影响。艺术的自觉,与哲学的思辨在此交汇,孙过庭正是站在这一丰厚的思想土壤之上。

(三) 佛理东渐:象外之谈与境界的开拓

佛教尤其是禅宗的传入,为“言意之辨”注入了新的维度。佛教认为终极真理(真如、实相)是“言语道断,心行处灭”的,非世俗语言可及。但佛教又善用譬喻、公案等“绕路说禅”的方式,启发人们突破语言的桎梏,直指本心。这种“不立文字,教外别传”而又“不离文字,借指见月”的辩证态度,与庄玄思想有异曲同工之妙,共同强化了中国艺术对“象外之象”、“韵外之致”的追求。

孙过庭身处初唐,其时儒、释、道三家思想进一步融合。他对“心之所达,不易尽于名言”的慨叹,正是对上述哲学传统的深刻共鸣。然而,他的独特贡献在于,将这一抽象的哲学命题,具体而微地落实到了书法艺术的创作与鉴赏之中,实现了从哲学之“辨”向美学之“用”的关键转向。

二、内涵发微:孙过庭“心之所达”命题的三重意蕴

孙过庭的论述,虽言辞简奥,却包含了层层递进的丰富内涵,深刻揭示了书法艺术创作中的内在矛盾与超越路径。

(一) “心之所达”的精微性与主体性

“心”在孙过庭的语境中,并非泛指一般的思想,而是特指书法创作主体在特定情境下融汇了学识、修养、情感、志趣乃至瞬间感兴的综合性、整体性生命体验。它包括了“怡怿虚无”的平和,“偶然欲书”的冲动,“感惠徇知”的深情,“波澜之际”的机微。这种心灵状态是流动的、混沌的、不可分割的,具有高度的个体性和瞬间性。而“名言”(概念化的语言)则是逻辑的、分析的、抽象的,试图以有限的、固定的符号去框定无限的、鲜活的心灵活动,必然导致“方其搦管,倍加任情恣性;及其既书,半折心始”的遗憾。此乃第一重困境,即内在体验的丰富性与语言概念有限性之间的矛盾。

(二)“言之所通”的转换与“形于纸墨”的隔阂

即使创作者通过内心的提炼,形成了某种相对清晰的“意”(艺术构思),如何将其转化为纸墨上的书法形象,又面临着第二重挑战。“言”在此可理解为艺术构思、法则规律(即《书谱》中所述“今撰执、使、用、转之由”等“名言”),它们是指导创作的理性知识。但书法艺术绝非机械地复制法则。从心手相应的挥运,到笔墨在纸绢上形成有生命力的点画、结构和章法,其间充满了不确定性。孙过庭强调“心昏拟效之方,手迷挥运之理”,批评“任笔为体,聚墨成形”的陋习,正是看到了从“知”到“行”,从“法”到“意”的艰难跨越。工具(笔墨纸砚)的特性,手臂的生理机能,乃至书写时的环境心境,都会影响最终效果的呈现。此乃第二重困境,即理性构思与感性实践之间的隔阂。

(三) “假糟粕而传神髓”:书法的超越之路

面对双重困境,孙过庭的智慧在于其辩证性。他并非否定“言”与“墨”的价值,相反,他极其重视对传统法度(“名言”所通之“理”)的钻研和对笔墨技巧(“形于纸墨”之“术”)的锤炼。《书谱》通篇都在探讨如何学习古人、掌握规律。他所要超越的,是对“言”与“墨”的执着与僵化理解。书法之妙,在于它能通过具体的点画形质(“糟粕”),传递出超越形质的内在神韵、情感与生命力(“神髓”)。这正是对庄子“得意忘言”和王弼“得意忘象”思想的艺术化用。

书法艺术的媒介是汉字,但其目标绝非简单地“记录”文字内容,而是要创造一种“有意味的形式”。这种“意味”,就是书家的性情、哀乐、气韵、风度。孙过庭指出:“岂知情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。”他将书法提升到与诗歌(“风骚”)同等的抒情地位,认为书法的节奏韵律(“阳舒阴惨”)与宇宙生命的律动(“天地之心”)相通。因此,书法的点画、结构、章法、墨色,共同构成了一个充满动势与张力的“意象”世界。这个“意象”系统,既依赖于文字之“形”,又超越了文字之“义”,成为直接叩击观者心灵的审美对象。观者通过“玩迹探情”,循着笔墨痕迹,感受其中所蕴含的“起伏随锋”、“迁妙于点画之间”的意趣,最终实现与创作者心灵的遥契。此即书法“达其性情,形其哀乐”的奥秘所在,也是其对“言不尽意”困境的伟大超越。

三、理论回响:书法艺术表达体系的构建

基于对言意关系的深刻洞察,孙过庭在《书谱》中构建了一套层次分明、逻辑严密的书法艺术表达体系。

(一)“形”、“势”、“意”的层级展开

孙过庭的理论体系,大致可分为三个层级:

其一是形质层,即点画、结字、章法等具体可见的笔墨形态。这是书法的基础,需“察之者尚精,拟之者贵似”,通过严格的技法训练来掌握。

其二是势态层,指蕴含于形质之中,使静态文字充满生命动感的节奏、韵律与力量感。如“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”。这是“形”的灵魂,是书法成为“活”的艺术的关键。

其三是意蕴层,这是最高层级,是书家通过形与势所最终传达出的精神气质、情感状态与审美理想。即“达其性情,形其哀乐”的层面。

这三个层级由表及里,由技入道。精熟的形质是产生动人势态的基础,而美妙的势态又是承载深远意蕴的载体。创作者由“心”生“意”,借“势”显“意”,最终落于“形”;鉴赏者则由“形”观“势”,由“势”品“意”,最终会于“心”。这一双向互动过程,完美解决了“心”如何通过“纸墨”得以“所达”的问题。

(二) “意”的范畴与“性情”的抒发

孙过庭将书法所表达的“意”,具体化为“性情”与“哀乐”。这使书法的抒情功能得到了前所未有的强调。他描绘了书法创作中情感与形式相对应的各种状态:“写《乐毅》则情多佛郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折。”这表明,书法内容与书写风格应形成内在共鸣,书家的情感体验直接决定了线条的质感、节奏的快慢、章法的疏密。这种将艺术形式与主体情感紧密相连的观点,极大地丰富和发展了中国艺术的表现论。

余论:跨越千年的美学启示

孙过庭在《书谱》中提出的“心之所达”命题,其意义远不止于书法一域。它精准地触及了所有艺术创作乃至人类精神交流中普遍存在的根本性矛盾——无限内心世界与有限表达媒介之间的永恒张力。

这一命题的精髓在于其深刻的辩证性:它既不天真地认为语言或艺术形式可以完全透明地呈现心灵,也不虚无地断言表达全然不可能。它启示我们,艺术的魅力,恰恰诞生于这种“言不尽意”的困境之中,诞生于对局限的承认与对局限的不断超越之中。艺术家正是在与媒介的搏斗中,激发创造力,锤炼出那些“近而不浮,远而不尽”的意象,从而“含不尽之意见于言外”。

纵观中国艺术史,无论是诗歌领域的“意境”说,绘画领域的“写意”论,还是音乐中追求“弦外之音”,其核心精神都与孙过庭此论一脉相承。它们共同塑造了中国古典艺术重神韵、重内涵、重启示,而非单纯重形似、重再现的美学品格。这种品格鼓励欣赏者调动自身的生命体验与想象力,积极参与到艺术意义的生成过程中,从而完成一场跨越时空的、深邃而愉悦的精神对话。

时至今日,在图像泛滥、信息速食的时代,孙过庭的古老智慧尤显珍贵。它提醒我们,真正的艺术与深度交流,永远需要穿越形式的表层,去耐心捕捉、用心体会那闪烁于言意缝隙之间的、永恒的生命之光。《书谱》所言,不仅是书法的箴言,更是关于如何以有限之形,追寻无限之意的永恒启示。

参考文献

[1](唐)孙过庭著,马国权注. 书谱译注[M]. 上海:上海书画出版社,2018.

[2]宗白华. 美学散步[M]. 上海:上海人民出版社,2005.

[3]徐复观. 中国艺术精神[M]. 北京:商务印书馆,2010.

[4]叶朗. 中国美学史大纲[M]. 上海:上海人民出版社,1985.

[5]袁济喜. 六朝美学[M]. 北京:北京大学出版社,1999.

[6]张节末. 禅宗美学[M]. 北京:北京大学出版社,2006.

[7]朱良志. 中国美学十五讲[M]. 北京:北京大学出版社,2006.