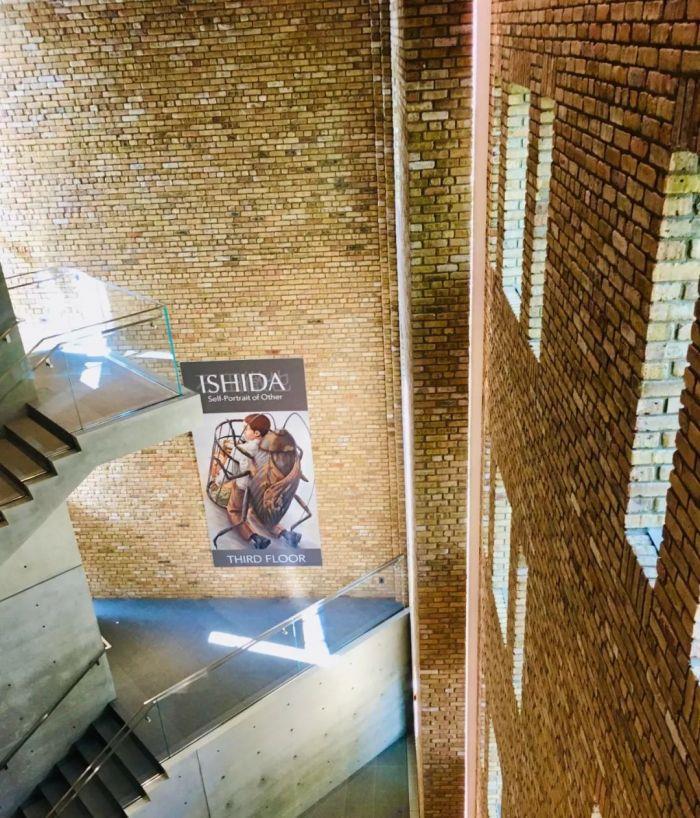

石田彻也在Wrightwood659展览,摄影:蒋灵均

两年前,作为创作参考,我旁听过一个关于日本近代文学中精神疾病的研讨班。以“狂气”和“幻觉”为主题,我也顺便介绍了自己的作品。于是老师问我,“你知不知道一位叫石田彻也的画家?他的画很有意思,你或许会感兴趣。”

石田彻也作品细节图,摄影:蒋灵均

我上网看了看他的绘画,压抑而灰暗的配色、超现实主义的描写、以及人物双瞳如蒙上雾霾般的浑浊与空洞,映衬着石田彻也画作中关于消费主义的荒谬、工薪阶层的压力、物质社会的无助、个体的迷失。他的作品被描述为对现实世界的讽刺,对日本学校教育、社会结构、人际关系的批判。石田彻也作品群所带来的视觉震撼,以及信息传递效果之有力,是无可否认的。而令他作品更添说服力的,是他在32岁那年的死,是他从1973年开始至2005年初夏完结的短暂人生。

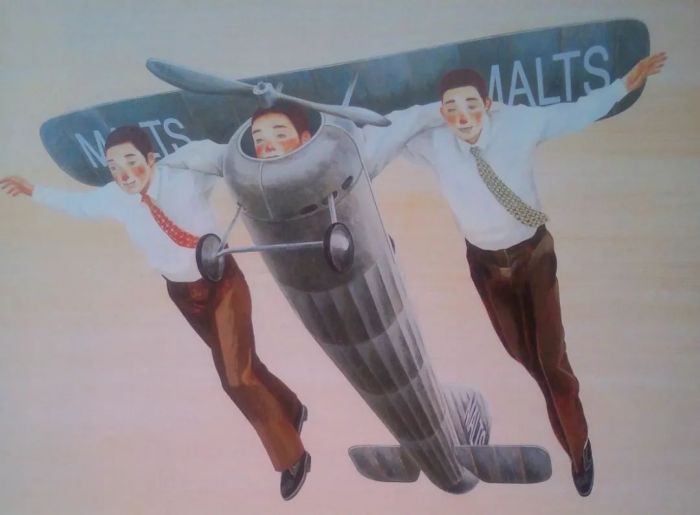

石田彻也,1996,不能飞行的人,摄影:蒋灵均

其实我一直在想,若他的人生没有停留在31岁那一年,他的作品是否还有这样的冲击力和影响力呢?或是依然默默无闻,或是比如今创造出更大成就?昔人已逝,这些也是无效的追问了。

现在看来,他的死成为了作品群的一部。是他的死,完成了他的作品。

石田彻也,1996,愚痴,摄影:蒋灵均

石田彻也在武藏野美术大学毕业后,其实和很多资优艺术名校毕业的美术生一样,在艰难的求职之路上,他也有在东京银座、在一两个国际群展出品自己的画作,获得几个不大不小的奖项。然而,转折发生在他31岁坠入电车轨道、生命截然而止的初夏。次年秋天,日本放送协会NHK的《新日曜美术馆》以“悲伤的画布”(悲しみのキャンバス)为题报道了他的作品,此后他的画作开始在日本国内外各大画廊、美术馆展出,画廊巨头高古轩(Gagosian Gallery)也在2013年出版了他的英文画集。在2019年的4月至9月,石田彻也个人回顾展于西班牙马德里索菲娅王后国家艺术中心(MuseoNacional Centro de Arte Reina Sofia),观展人数超过了31万人。

而2019年10月至12月,这个回顾展来到了芝加哥的Wrightwood659美术馆。我也有幸能近距离观看石田彻也的画作。

石田彻也在Wrightwood659展览,摄影:蒋灵均

经由建筑师安藤忠雄团队改建的Wrightwood659,原本是一栋1929年的民宅,改修后虽然保留了住宅的外部面貌,但内部延续了安藤忠雄先生的一贯风格,着重空间的分割、光影效果的体现、建材纹理的凸显。在日照充足的正午,金色的阳光透过大大小小的窗户射入室内,映照在砖瓦墙上,随着时间的流逝而移动,令每一刻的画面成为独一无二的瞬间。

石田彻也在Wrightwood659展览,摄影:蒋灵均

石田彻也的展览在美术馆的三层,题为TetsuyaIshida: Self-Portrait of Other (石田彻也:他者的自画像)。展览包括了他从90年代至2004年的油画与丙烯画作品。他的早期作品看上去如童话书里的插图,人物的脸颊与鼻头染着灵动可爱的红,但主题已经充满了讽刺,规整的线条,干净的轮廓,描绘着面无表情的工薪阶层与他们逐渐的机械物化。

石田彻也,1995年,从露天啤酒园出发,摄影:蒋灵均

石田更往后的作品,逐渐蒙上阴郁的灰、黑、棕,开始对某些细部的纹理表现出无尽的执着。他的作品中,总是会出现一个短发青年,看上去总是那么年幼,但无神的瞳孔总是如同磨砂的玻璃,灰暗而浑浊。青年酷似石田本人,同时也是遥远的、作为他者的虚幻存在。

进入2000年后,他的一些作品里却又出现了生机盎然的绿、淡蓝的溪流,但与狭窄廉租房的对比却令我想起逝者临终前的回光返照。尤其是在2001年的《搜索》一作里,面相如石田的年轻男人侧卧在明亮的房间里,表情空洞,瞳孔依然浑浊暗淡。

石田彻也,2001年,搜索,摄影:蒋灵均

他的身体逐渐成为地板上轨道与山丘景观的一部分,支离、破碎。一辆红色的火车是画面前景中一抹鲜艳的色彩,从伸出的左手上驶出,即将撞向指尖前方的青年……明亮的落地窗成为了这诡异迷模型铁道的背景,在窗外伫立着一个身份不明的人……外界的光亮本应是希望的预兆,但满目的惨白反而为房内的“风景”打上了阴影,背着光的年轻人也无法起身推开身后的那面窗。

石田彻也,2001年,搜索,摄影:蒋灵均

紧挨着《搜索》的那面墙上,还挂着另一幅作品。依然明亮的房间,依然空白的窗外,地板上长着青葱的野草和幼嫩的树苗。青年背对观者,坐在一个状似墓园的床上,床底诡异地露出赤裸的双脚和只手。青年面朝一座疑似写着“石田家”的坟墓,身后的椅子上放着一叠录影带,他带着耳机,不知是沉浸在怎样的回想之中。离开诡异的前景,窗外驶过一辆没有轨道的电车,划过的背景的苍白,往未知的方向前进。

石田彻也,2004年,无题,摄影:蒋灵均

这些充满压抑情感的作品,不同的观者必然是有不同的感受。其中的迷茫与无助如同不知不觉中涨满的积水,像极了他2004年所作《体液》里滴落的眼泪。

石田彻也,2004年,体液,摄影:蒋灵均

展览整体通过石田彻也的作品叙述了二十世纪末日本经济危机所展开的社会困境,展现了宏观的历史图景,对不了解时代社会背景的异国观众来说,这或许是重构石田彻也世界的叙事工具。但同时,通过近距离观察作品细节,可以感受到画家作为个体所遗留的痕迹。

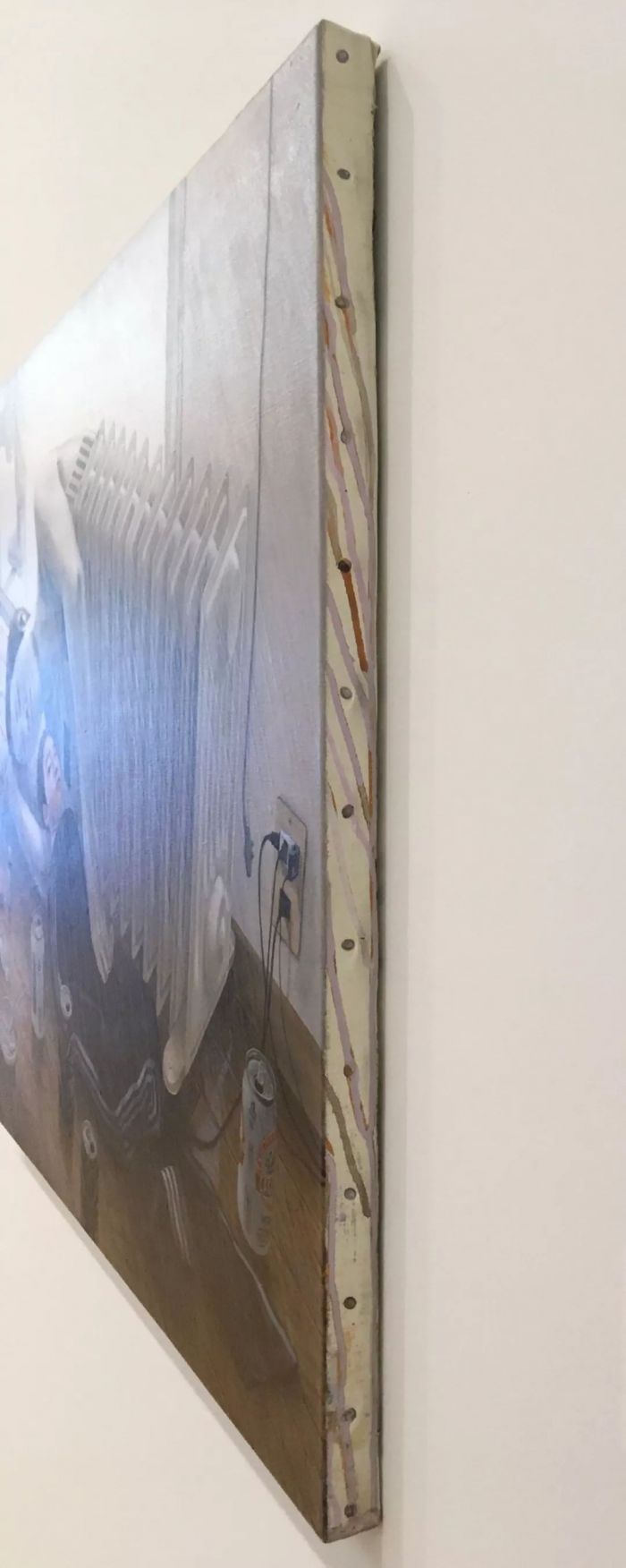

石田彻也画布细节,摄影:蒋灵均

进入展厅,会闻到熟悉的丙烯与油画混合的气味,看见帆布与画板的纹理和颜料的质感,蹲下去看那些没有装裱的画面底边,甚至还能观察到或许是画家留下的点点指纹。在丙烯帆布作品的两边,也能看到他铺整画布时所打下的铁钉。有些丙烯帆布绘画和丙烯或油画木板的侧边,被他细致地涂满了或白或灰的颜料,不留一丝不平整;而另一些作品,则能从边缘看见颜料滴落的痕迹,看到钉子的歪斜。这些大大小小的细节都是画家存在的证明,令我不禁想象他准备画布和画板时候或谨慎、或仓促的模样。

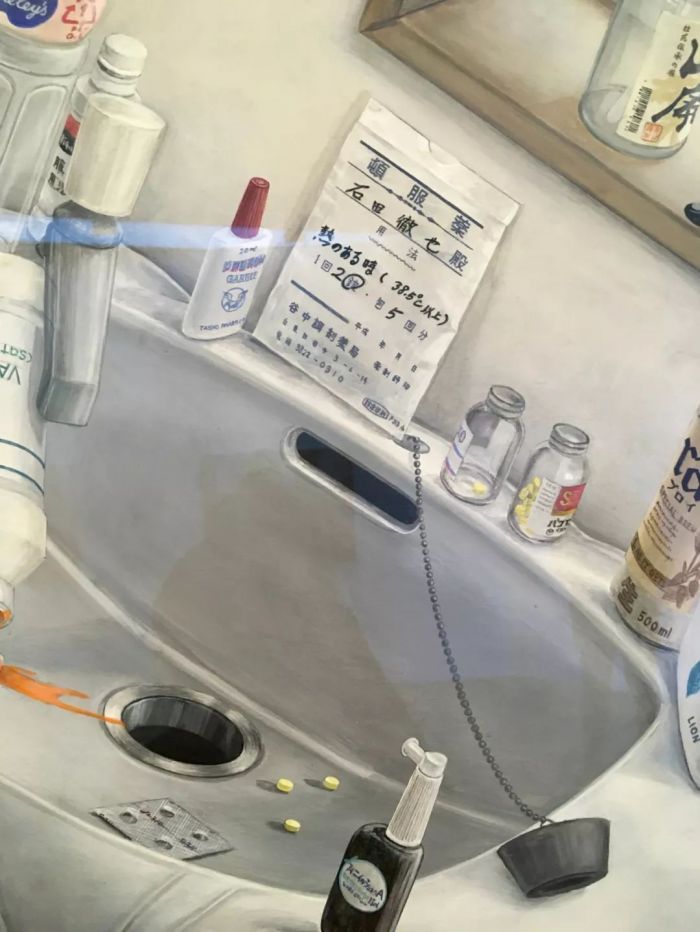

石田彻也,1997,无题,细节图,摄影:蒋灵均

石田彻也作品细节图,摄影:蒋灵均

石田彻也的作品,对细节的偏执是有选择性的。在他作品里时常出现的木地板纹理,从来都是一丝不苟、一笔一毫地展示木纹的肌理质地。对榻榻米、石头、泡沫塑料等肌理的写实表达同样是到达了偏执的境界。石田对头发的描绘也显现出他的无尽执着和狂热。此外,他尤爱表现领带上的花纹,但是对西装纹路和褶皱的描绘相比之下却看起来没有那么上心。

石田彻也作品细节图,摄影:蒋灵均

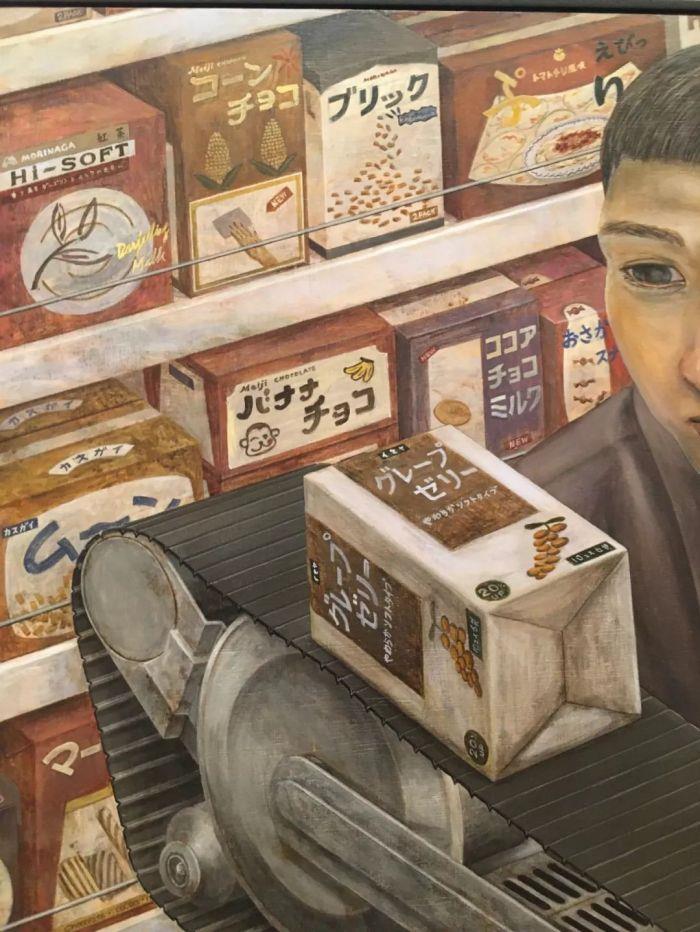

近距离观看石田彻也的绘画,还能观察到他在画中道具上写下的、和原物完全一致的字体。从文具、零食包装、广告标识,到课本内容和药品须知,或许是因为在大学接受过视觉传达设计的训练而习得的强迫,也或许是通过填补细节来发散内心的焦灼不安,他对字体的偏执中似乎透露着被压抑的狂气。

石田彻也作品细节图,摄影:蒋灵均

石田彻也作品细节图,摄影:蒋灵均

石田彻也在毕业后常年兼职赚取画材费,在不如意的晚班工作里,也偶尔和同事闹矛盾。这样的选择性细节偏执,就像焦虑之时用指甲猛戳指尖所带来的疼痛那样,短暂地驱散眼前的烦恼,一时逃避长期以往的迷茫。他是不是在通过这样的方式去创造一个与现实脱离的世界,在画里寻求一个容身的理想乡呢。

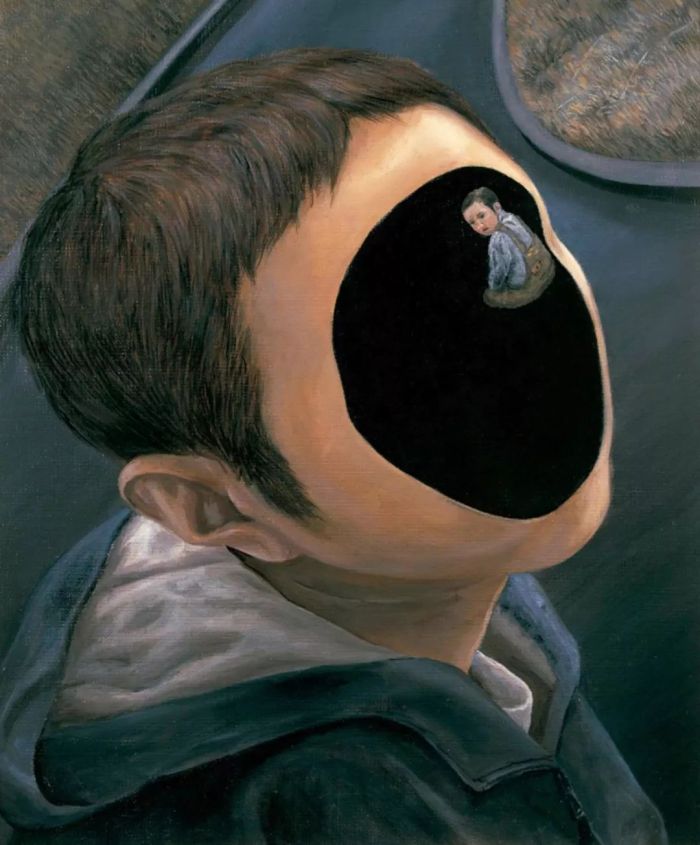

石田彻也,2003年,归路

展览图录的封面是石田彻也2003年的《归路》。回望观众的少年脸上是漆黑的空洞,无尽的黑暗里出现另一个回头凝望的孩童。石田彻也在31岁初夏所终止的世界,像是那团无尽的漆黑,再也没有答案。逝者成为了画布另一端的存在,而生者也只能作为一个他者,透过那抹黑,去映射、去揣测、去重新叙述逝者的存在了。

展览讯息:

Tetsuya Ishida:Self-Portrait of Other

时间:2019年10月3日至12月14日

地点:Wrightwood659, 659 W. Wrightwood, Chicago,Illinois