佛教发端于印度,自东汉初年传入中国,对中国的文化、艺术产生了重要而深远的影响。古代长安地处古丝绸之路的起点,是佛教及其造像艺术从西域传入中原的中枢。魏晋时期,道安、鸠摩罗什等名僧云集长安弘传佛教,长安成为北方佛教传播中心之一。

南北朝时期,长安佛教造像艺术得到了全面发展,北魏前期更多地借鉴了犍陀罗和秣菟罗艺术风格,佛像以面颊丰腴、躯体壮实、着通肩大衣为特征;太和十八年(494)孝文帝迁都洛阳后,佛教造像全面受汉文化的影响,以秀骨清相、褒衣博带的士大夫形象为主要特征。北魏末至北周末,佛像又转为丰颊方颐、体态壮硕,重新回到北方民族的审美标准上。隋唐时期,随着佛教的兴盛,作为政治中心的长安,佛教造像艺术达到了鼎盛时期。

盛唐时期,佛教造像艺术进入了成熟期。这时期的佛造像比例准确,饱满富丽,写实传神,充满活力,菩萨造像出现了上身袒露、体态匀称、身姿婀娜的以凸显形体美为特色的新形象,天王、力士造像也是肌肉凸起,威武雄健。这些气韵生动、华美典雅造像,开创了长安佛教造像艺术的盛唐风格,进而波及到全国各地。北宋时期,政治、文化中心东移,从总体来说,长安地区佛教已不及前代兴盛。

以古代长安为中心的陕西地区在中国佛教发展史上有着十分重要的影响,也留下了大量佛教文物遗存。陕西历史博物馆便收藏有佛教造像千余件,时代从北魏跨越至明清,材质包括金属、陶、木、石等,形式多样,风格各异,展示了不同时期佛教艺术造像的风貌。

鎏金一佛二菩萨铜造像

鎏金一佛二菩萨铜造像

造像整体造型为一佛二菩萨,由主尊、背屏、左右胁侍菩萨、底座及两侧的翼形饰件7个构件组成,各构件之间以榫卯相插组合。主尊佛水波纹高肉髻,面相方圆,表情和悦,内着“僧袛支”,外着双领下垂式大衣,大衣右衣领敷搭左臂上。手施无畏与愿印,跣足立于莲台上。身后背光饰火焰纹,主尊头上方饰有舒展的莲花,中心有一摩尼宝珠。在莲台底座两侧分别插有镂空透雕的龙形饰件,口吐莲花承托起左右胁侍菩萨,台座下方正中饰浮雕张口喷吐莲枝的龙头,后侧下方錾刻铭文:“比丘惠津敬造供养。”

这尊造像呈现出典型的北魏孝文帝汉化改制后的风格,佛和菩萨清秀的面相,褒衣博带式的大衣都显现出汉族士大夫所欣赏的精神风貌。衣摆外侈、衣褶密集的大衣样式在北魏晚期至东魏时期的造像上常能见到;大背屏式组合造像和由双龙口吐莲枝承托莲台组合的胁侍台座与青州出土的北魏晚期到东魏时的石刻造像风格一致,时代也应相当。青州风格造像仅见于石刻,馆藏这尊鎏金铜造像是目前所知具有青州风格的唯一的金铜造像。再加上这尊造像铸造精湛,装饰华丽,堪称佛教造像中的精品。

唐鎏金天王铜像

鎏金天王铜像

天王束发卷扬如火焰,浓眉紧蹙,右臂上举,左臂曲于胸前,低头侧视脚下的小鬼。周身着铠甲,足蹬战靴,佩披膊,腰间扎带,神态甚为威猛庄严。足下的两小鬼,一曲膝而跪,一仰面倒地,皆面目狰狞,龇牙咧嘴作痛苦求生状。天王原本通体鎏金,可惜鎏金处多已剥落,但局部仍可看到原先之华美。

天王原是古代印度神话中的神将,佛教兴起后将之纳入佛教体系,作为护法神祇。唐代单尊的天王造像流行起来。在不空译出的《毗沙门仪轨》尾题记有这样一个故事:天宝年间,安西城被蕃军围困,毗沙门天王于城北门楼上现身,大败蕃军,之后玄宗敕令诸道节度所在州府于城西北隅各置天王像供养,佛寺亦敕别院安置。从这个故事可知当时对毗沙门天王的供养已成风气。这尊天王像比例恰当,表情刻画生动,造型既夸张又真实自然,体现了唐代雕塑技艺的成熟。在对艺术形象的塑造上,采用了对比烘托的手法来加以刻画。天王形体硕大,臂膀有力,身上甲胄纹饰精美,身后带饰蜿蜒逶迤,装饰华美;而小鬼则体量小,塑造简单、朴素。两者形成反差,更衬托出天王的高大威武。表现天王的雄健有力,并没有直接用暴凸的肌肉经络来显示,而是通过小鬼龇牙咧嘴,痛苦挣扎的神情来传达出天王的千钧之力,表现出唐代匠人非凡的艺术才能。

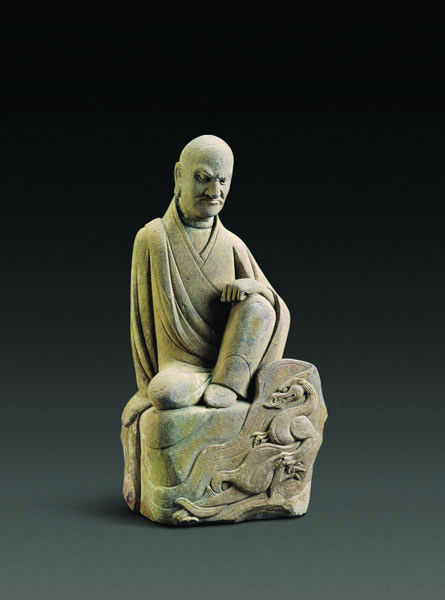

北宋石雕降龙罗汉像

石雕罗汉像

降龙罗汉一手握拳置于膝上,一手下垂拄地,双眉紧锁,表情威猛而庄重。方形座上雕塑一蛟龙翻浪而起,回首怒吼。整个雕像给人以咄咄逼人之感。

拊狻猊罗汉结跏趺座,头微侧,目视下方,表情含蓄沉静,身体左边立一狻猊。狻猊,又称狻麑、雏猊。《尔雅·释兽》解释:“狻麑,如虦猫,……食虎豹。”可此时的狻猊正抬起头来似乎在温顺地注视着尊者,罗汉的泰然自若与猛兽的驯良,二者和谐统一,显示出罗汉法力之大。

宋代,造像的宗教气氛已经减弱,呈现出高度写实的风格。这种写实风格是以世俗的审美情趣来塑造佛像,以迎合世俗社会。在宋代各类佛教造像中,因罗汉像在造型上没有经典仪轨的严格限制,成为宋代写实艺术的主要表现题材。石雕罗汉像雕刻手法极为洗练,线条流畅,人物塑造生动传神,是此类题材中的佳作。