弗雷德里克·莱顿,又译洛德·莱顿(Frederic Leighton,1830~1896),是英国十九世纪唯美主义画派最著名的画家,在英国绘画史上享誉极高。他辉煌的艺术光芒甚至冲淡了雷诺兹的影响,成了英国皇家学院派的代名词。

莱 顿1830年12月3日出生英国史卡布洛。却生长在跨海远隔的俄罗斯,祖父吉姆·莱顿爵士是沙皇亚历山大Ⅰ的皇宫医生,莱顿的父亲子承父业也作了沙皇的医 生。莱顿并没有在皇家艺术学院学习,他在布鲁塞尔、巴黎、法兰克福接受绘画训练,1852年他搬到罗马居住,古典艺术给了他很大影响。

《克琳娜,达格尔的宁芙女神》

水中女神宁芙垂眉抱拳,或思索或祈福,夸张的构图效果突显了水精灵黄金身材,面对着这散发着神圣光辉的身体,你是不是也不禁屏住呼吸,不忍打扰女神的思绪吧!

1855 年,他回到英国,他的作品《Cimabue’sMadonna》展出并被维多利亚女王购买,这是他事业的转折。1878年,莱顿当选为(英国)皇家艺术学 院院长。1896年受封为男爵。他是英国唯一获此殊荣的画家。他于同年去世。莱顿的父亲是位古典艺术的爱好者,他对幼年的莱顿留下深刻的影响。莱顿9岁开 始自己作画。10岁随父亲来到罗马,师从一位叫梅利的画家,在那里获得了绘画知识。13岁赴德国,曾在法兰克福美术学校学了一段时间,14岁又来到艺术之 都佛罗伦萨,这些流动生活使莱顿扩大了艺术眼界。莱顿在佛罗伦萨进了阿卡德亚美术学校学习,业余时攻习解剖。后来又转回法兰克福学校学习到17岁。他崇拜 安格尔,复制过提香和柯勒乔的画。从他后来的创作中可以看出他对古典主义的钟爱。 1852年,22岁的莱顿移居罗马进入了罗马美术学院进行正统的绘画学习,并开始了独立的艺术创作。这一年他创作了场面宏大、气魄雄伟的历史题材的作品 《契玛布埃小姐护送的行列通过佛罗伦萨大街(又译《圣列的行进》)一画,显示了他的气质和才华。1855年,莱顿返回他从未到过的故乡—英国,《圣列的行 进》在皇家美术学院的画展上展出获得了成功。评论界从那时开始就一直是他的朋友,给予了他极高的推崇。令画家更为高兴的是,这幅画不久竟被维多利亚女王购 买,他本人则有幸晋见了女王。这时的他已成为英国画坛上当之无愧的后起之秀。从此,这位年轻画家一跃登上大英帝国的画坛。

炽热的六月

画中女郎蜷曲在一片桔色的长袍中,看似聚拢的画风,却因画中人毫无防备的睡容以及云霞般飘逸燃烧的裙摆,而展现出一种绽放舒展的姿态。在梦里,是一场旋转、炽烈、奔赴的舞会,还是一次静谧、安详、淡然的湖畔戏水。

1859 年29岁的莱顿定居伦敦,效忠英国女王。1868年莱顿展出自己的学位作品《圣哲罗姆在沙漠里》,获得了美术学院院士称号。1878年11月13日莱顿接 任去世的格兰特任美术学院院长,人们一致公认他的学识、气质、能力和责任感,这些都表明他是出色的领袖人物,能掌握这一高等学位的权力。他在那个时代可称 得上是一个完美的人,博得所有人的拥护。1858年,莱顿曾参加过拉斐尔前派运动,但终因受古代艺术影响太深而走向学院派新古典主义的路上去。在担任“宫 廷画师”期间,他为迎合上层趣味,弥补英国美术中匮乏的高雅、精炼趣味,画风日趋甜美、抒情,柔和的造型、饱满的色彩、细腻的刻画常使所描绘的形象具有欢 愉、轻盈的气质。但后来又在此特征上略带羞涩、倦愁之感伤情调。 1878年他曾出任英园皇家美术学院院长,因此.他的画风对英国画坛有很大影响。莱顿晚年疾病缠身,但仍不停创作。他的艺术获得了崇高的荣誉,1886年 莱顿56岁时,英国女王把他列为英国贵族,号为斯特雷顿莱顿男爵,他是英国唯一获此殊荣的画家。莱顿于同年去世。他的遗嘱是:“把我的爱献给学院。”

罗马贵妇

傲视四座的眼神,微昂的下巴,华贵的珠宝服饰,手部动作自然而不拘泥,每个细节都散发着贵族气息。

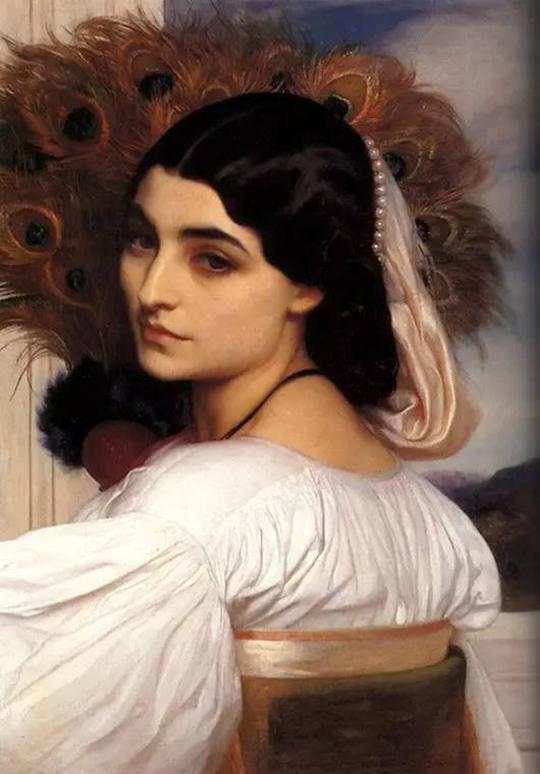

培奥尼亚

在画中人淡然回眸中,是否激起你心中圈圈涟漪?

梅·萨托里斯

这幅画灵感来自画家朋友的女儿,这幅被赋予了动态美的肖像画,体现出了女子的高贵、庄重和典雅,极富古典美。

姐姐

宠溺的眼神,拥抱的姿态,有姐姐的地方就会有种莫名的安全感……

宫女

蝴蝶、鹅、羽毛这所有的美都在衬托着画中人闲适淡雅的容态。

饲养孔雀的女孩

孔雀是吉祥幸福的象征,代表着崇尚自由与和平的心愿,该画呈现了人与自然融为一体的和谐景象。

一篮水果的女孩

母亲和孩子

母亲与孩童的窃窃私语中,母爱与童真相互交汇,温馨的气息蔓延了整个房间。

詹姆斯·格思里夫人

约翰太太汉森沃克

阅读

孩童专注的神态,沉浸在书香之中,仿佛时间也失了声响。

缠毛线

瑙西卡

布朗洛伯爵夫人

闺房之光

照镜子的女子上身微微后倾,拉长了丰腴而富于风韵身材,愈显美艳惊人,长裙被细致地描绘出图案纹样,富于质感,整幅画传递出一股贵族气息,展示出一种古典的美。