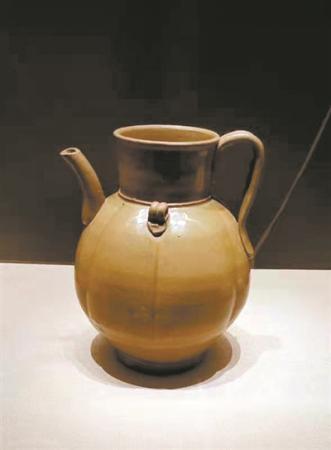

五代 执壶

“注子”“汤瓶”唐代亮相

到了唐代中期以后,动物造型青瓷已成过去时。取代鸡首壶、羊首壶的是一种叫“注子”的瓷器。

唐代的“注子”由盘口变成撇口,颈部变得粗短,器身变高呈圆筒状,有的有系,有的无系。“鸡头”“羊头”被简化为短小的管状流,流和把手依旧在器物肩部两侧,与茶壶的造型更为接近。

这种“注子”还有个别称叫“偏提”,大约是因其把手安于一侧,与有系穿绳的老壶提法不同之故。

“注子”虽然像茶壶,但在唐代主要是酒器而不是茶具,既能盛酒,又可注酒于酒杯中。

在“注子”造型的基础上,从唐代末期开始,人们又研制出一种新的茶具——“汤瓶”。

“汤瓶”的出现,是因应了古人喝茶方式的改变。唐人吃的是煎茶,有点类似于今天的擂茶,会加入一些食物混在一起吃。至陆羽后才开始提倡“清饮”,只在茶饮中加一点盐。

宋代以后,转而流行吃“点茶”。所谓“点茶”,就是将磨好后的茶粉置于茶盏内,逐步加入沸水,同时以茶筅击拂,使茶粉融于沸水,茶汤产生“汤花”,“汤花”以白为美,以持久为上。

因要在茶盏内注入沸水,“汤瓶”便应运而生。“汤瓶”用于煮水或盛沸水,用“汤瓶”向茶盏中冲注的动作称为“点”。故审安老人在《茶具图赞》中将“汤瓶”命名为“汤提点”。

早期的汤瓶,继承了注子流短而置于肩部的特点,瓶口往往高于流,造成器内无法灌满,倾侧倒水也不方便。后来,人们将流和把手的下端从肩部往下移到腹部,上端与瓶口等高,并改名为“执壶”。