在众多的乐清黄杨木雕大师中,王笃才先生是一个特别的存在。在业内对他的评价一直甚高,其作品有“传统艺术的根,民间的味道”,人们称其为“守住了一种精神”!不久前,笔者巧遇了乐清黄杨木雕大师王笃才先生之子王兴平,从他的回忆中,我们渐渐地走近这位朴实又内敛、笃行又坚定的守望者,了解他在黄杨木雕世界里默默耕耘的故事……

“九人小组”之一

王笃才在创作

王笃才,1933年出生于乐清翁垟,叔父王凤祚是著名的黄杨木雕大师,以精巧细致的木雕工夫扬名乡里,并逐渐引起轰动。圆雕、浮雕、彩塑、脱胎佛像造型,年轻的王凤祚凭着扎实的功底,皆可信手而就,作品纹理细腻、效果光亮、褶皱轻盈,王凤祚的作品被工艺品商和收藏家收购并珍藏。

从小,王笃才在叔父飞扬的刀笔中熟知了黄杨木雕。15岁时,他正式拜叔父为师,一切似乎早已了然于心,拿起的刀笔,也是再顺理成章不过的事。王笃才天性聪敏,勤奋好学,他在学中悟,悟中学,努力又刻苦,深得叔父的喜欢,叔父把自己的技艺毫无保留地传授给他,很快,他便有独立的作品问世并获好评。

得到叔父的肯定与赞赏,王笃才更加刻苦和努力,制作黄杨木雕作品,每一道工序都不能马虎,每一道工序都是关键,每一道工序都做到精细无误。对此,王笃才曾说得特别朴实,“旧社会的木雕艺人,你的技艺高,收入会多一点。手工木雕要在方寸之间挥刀如笔,刀到手到,心到眼到,需要数年如一日的修炼。”正是这种朴实与用心,他很快在黄杨木雕崭露头角,并能独挡一面。

《伯乐相马》

《假日》

1955年5月,由九位民间艺人——王笃纯、叶润周、王笃才、虞明华、叶永芳、叶润芳、叶增芳、叶栋材、陈余谦组成的“黄杨木雕生产小组”(简称“九人小组”),在当时的浙江乐清县翁垟塔山悄然成立,这对于乐清黄杨木雕而言是一件举足轻重的大事。

在小组发展的日子里,克服了场地、资金、销路等困难,小组业务蒸蒸日上,木雕作品被杭州、上海等多个大工艺品公司看中,销售一空。小组也一路发展,从生产合作社升格到乐清工艺美术厂,再到乐清黄杨木雕厂。在兴盛时期,厂子在很多村、镇都有设点,同时吸引了近千人,掀起了学习黄杨木雕热潮。

当时雕刻的黄杨木雕产品主要是《花木兰》《李白》《屈原》《渔翁》《仕女》等历史人物。1956年6月,“黄杨木雕生产小组”搬迁至乐清柳市包宅,经当地县手工业联社批准,更名为乐清县黄杨圆雕刻纸生产合作社,人员由9人增至17人。1958年时随着黄杨木雕的飞速发展,黄杨木雕的销售由原来北京一个点,扩大到上海、杭州等地,年产值也由原来的2000元骤增至19700多元。合作社转为地方国营乐清工艺美术厂,这是第一家以生产黄杨木雕为主的工艺美术厂家,以后从事乐清黄杨木雕的艺人们基本上是从这里发展开的。

作品影响深远

王笃才的雕刻艺术保持了王凤祚创作的圆润、细腻、丰富、流畅的艺术风格。他的技艺精湛,作品高贵文雅、题材丰富,神话、寓言、文化典故、田园风光无不涉猎,得到了行家的好评。应该说,上世纪五六十年代,是王笃才从艺生涯中最为辉煌的时候。

1956年创作的黄杨木雕作品《东郭与狼》赴南斯拉夫等国家展出,发表在《解放军报》。不久前,王兴平展示了此件作品的图片,王笃才先生以写实的手法、用实景还原的方式,将恶狼与东郭先生的故事还原在一个原野之中,细致地刻画了路边的野草、石块、布口袋;将文学作品中狼“鼓吻奋爪”的语象转换为一只恶狼张开血盆大口、仰天长啸的雕像;将东郭先生“隔驴喘息”的语象转换为东郭先生因惊恐而抬起左手。如此令人身临其境的画面,既通俗易懂地展现了故事情节,又发人深省。此作品现藏中国木雕馆。

《东郭与狼》

他的每一次创作,都带着浓厚的乡土气息,既有细节的表达,更有场景的再现。1957年,他创作的黄杨木雕作品《社里家禽》《养鸡》发表在《中国青年》杂志,由傅天仇教授撰文。

1958年,王笃才进修于中国美术学院(原浙江美术学院民间美术系)。后又在美院周轻鼎教授工作室学习动物雕塑。那段日子,他如饥似渴地学习动物雕塑技艺、方法,全神贯注地聆听雕塑理论。通过学院的系统学习,他创作的热情更为高涨。

1959年创作的黄杨木雕作品《红军妇女团》发表在《装饰》杂志上。1963年创作的黄杨木雕作品《伯乐相马》由中国美协选送国外展览,并发表在《浙江工艺美术》杂志。他创作象牙雕刻作品《争上游》被选送参加浙江工艺品赴喀麦隆诸国的巡回展览。《苏武牧羊》和《取经》等作品,被台湾传世艺术公司收藏,红木雕作品《猴子烛灯》获浙江省工艺美术精英作品展“创作奖”。《苏武牧羊》运用了简炼、朴素的艺术手法,把苏武这个有民族气节的历史人物刻画得极具力度与深度。衣纹处理手法概括、简约,象征、隐喻了苏武的崇高精神与凛然气节。

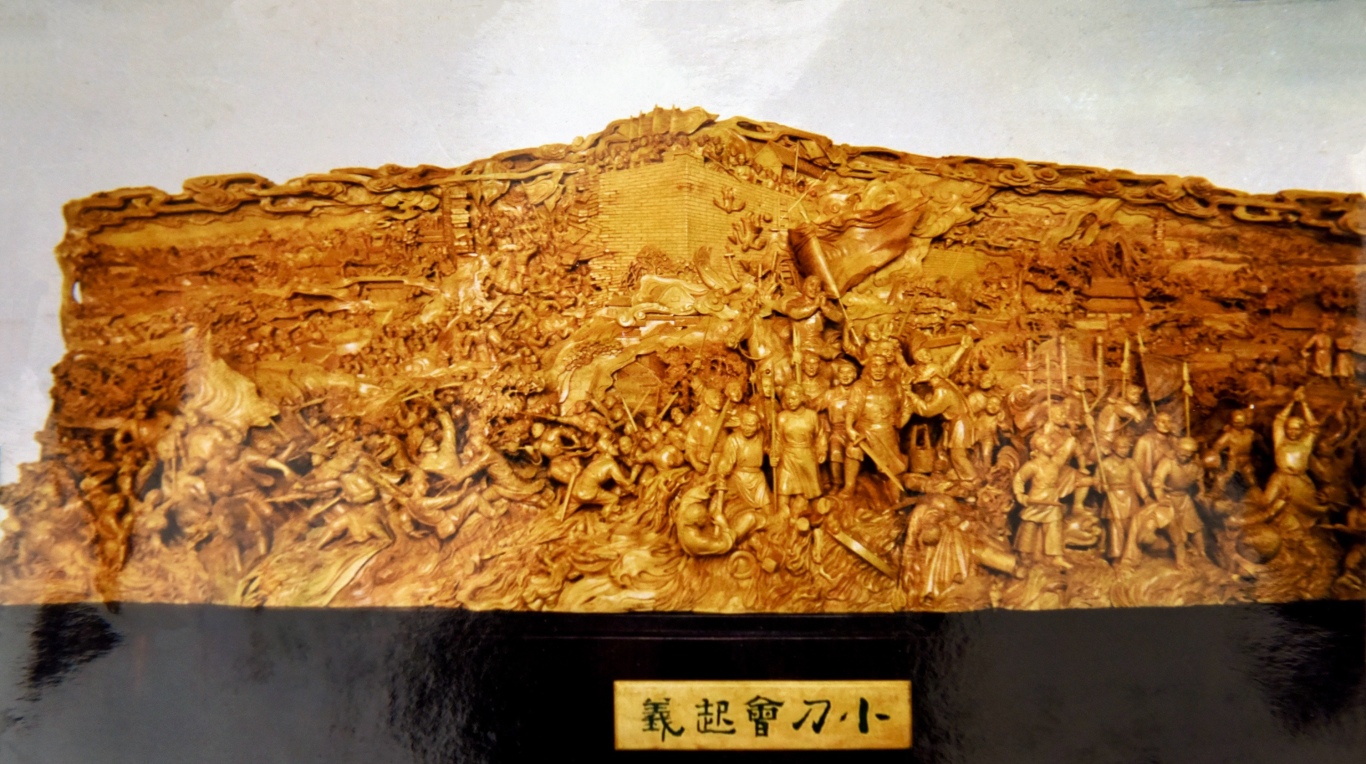

1997年,王笃纯、王笃才创作大型黄杨木拼雕群像《小刀会起义》,长2.4米,高0.85米,深0.6米,共刻大小人物278个,战马5匹,配以城墙、古塔、桥梁、房屋等景物,历时16个月。该作品以小刀会起义为题材,通过细腻的雕刻手法,生动再现了起义者英勇抗敌的壮丽场景。该作品现为上海市龙华革命烈士陵园纪念馆陈列、收藏。

《小刀会起义》充分利用黄杨木材质坚硬、纹理细腻的特点,将人物、武器、服饰乃至背景中的山水、建筑等元素刻画得栩栩如生。作品中的人物形象各异,表情丰富,动作生动,仿佛能够穿越时空,将观众带入那个烽火连天的年代。同时,背景的处理也极为细腻,山水相依,建筑错落有致,为整个画面增添了浓厚的历史氛围。

小刀会起义

小刀会起义(局部)

2001年创作的黄杨木雕作品《赶潮》获第二届中国工艺美术大师作品暨工艺美术精品博览会优秀奖,刊登在《中国工艺美术精品》。2002年《赶潮》又获温州市工艺美术世纪回顾展览金鹿奖。此件作品被浙江省博物馆收藏。

《赶潮》雕刻的主题是仲夏季节一群少年下海涂抓海鲜的情景。

《赶潮》

作者采用工写并用的雕刻手法,将现代美学娴熟地融于传统技法之中,那个“踏橇”咧嘴笑的少年,双手抓握扶架,一只脚跪在“橇”上,另一脚使劲蹬泥往前滑,人在“橇”上,似有“如履平地”飞一般的感觉,这作品呈现的是千百年来乐清湾傍海而居的“落涂”生活,是作者将藏于心中的那份浓浓的乡情和对生活的热爱的深情表达,因此,千年的黄杨木雕更显生命的张力。

创作上他强调形神并重,精于为人物写心雕魂,借助传统黄杨木雕的圆浑敦实、坚定流畅、质朴简约、富有变化的独特刀法,形成洗炼概括的空间造型,烘托鲜活生动的人物形象,于质朴、纯真之中凸显自然。

《观音》

《韦陀》

《五子夺魁》

他的作品造型生动、准确、传神、简练,极富艺术感染力。王凤祚大师在写形传神方面的功力,在于他一贯重视观摩写生,善于把生活现象加以概括提炼来丰富自己的创作题材和语言,这点他非常像叔父王凤祚。

传艺不遗余力

从1960年开始,王笃才就开始带学徒,他一边带学徒,一边创作。1961年,他担任地方国营乐清黄杨木雕厂创作设计室主任,并参加集体创作大型黄杨木组雕《庆丰收》。

黄杨木雕雕刻流程中,打坯是至关重要的一环,王笃才与郑祥奎、叶栋材等6人组成打坯组。每天都能打几十个粗坯,装满一畚斗,给年轻艺人再加工,晚上回家经常累得手都抬不动,衣服的肩部经常被凿子顶出大窟隆。

1972年,为填补浙江省象牙雕品种的空白,经国家二轻部批准,乐清黄杨木雕刻厂扩建象牙雕刻小组,王笃才任负责人,为国家创汇。其间,他孜孜不倦,悉心教导,毫无保留地将自己的技艺传授给每位学生。

(上)背袋弥勒-象牙雕

(下)五子戏弥勒-象牙雕

他还是浙江省美术家协会会员、中国工艺美术协会会员等。作品和个人传略入编《中国现代美术家大辞典》《中国当代艺术家》《浙江古今人物大辞典》《温州民间艺术一百年》等书籍。

从艺几十年来,培养了30多名黄杨木雕、象牙雕刻技术人才,其中就有亚太地区手工艺大师、中国工艺美术大师高公博和浙江省工艺美术大师郑胜宁等。

他的好多学生深受其影响,在黄杨木雕界形成了自己独特的语言和风格。

亚太地区手工艺大师、中国工艺美术大师高公博是王笃才大师的第二批17名弟子之一,如今说起他,依然非常敬重,他深有感触地说,他能有今天的成就,与王笃才老师学艺那3年打下的扎实基础是分不开的,他教导他们不仅要人品好,更要艺品高,这些与他传授的木雕技法一样成了高公博享用一生的财富。据了解,高公博是1965年3月16日进乐清黄杨木雕厂开始学艺生涯。“王老师的雕刻作品充满对生活的热爱,作品动中有静,王老师的为人心态平和,有亲和力,传授技艺毫不保留,他一直是我们学习的榜样。”高公博说。

王笃才大师的另一得意门生郑胜宁大师说,从老师的身上学到不少做人做事的道理,不争名夺利是王老师的优秀品德,这对于一个处在名利场的人来说,很难做到。

2008年,王笃才从艺60年座谈会召开,中国木雕艺术大师陈锡强在座谈会上赞王笃才老师为人厚道,平易近人,桃李满园。他说,无论是上世纪50年代的抢救挖掘,上世纪60年代的继承发展,还是改革开放时期,王老师都作出了积极的贡献,他的作品洋溢着浓厚的乡土气息。

《千里雄风》

王笃才秉承家风、贴近生活、溯及历史、并顺应艺术时尚,在创作中始终在当代工艺美术潮流中保持一种独立。正如傅维安教授所评价:“作品既保持了质厚俊爽的共同品格,又强烈地展现了应随时代的个人风致。”