引言

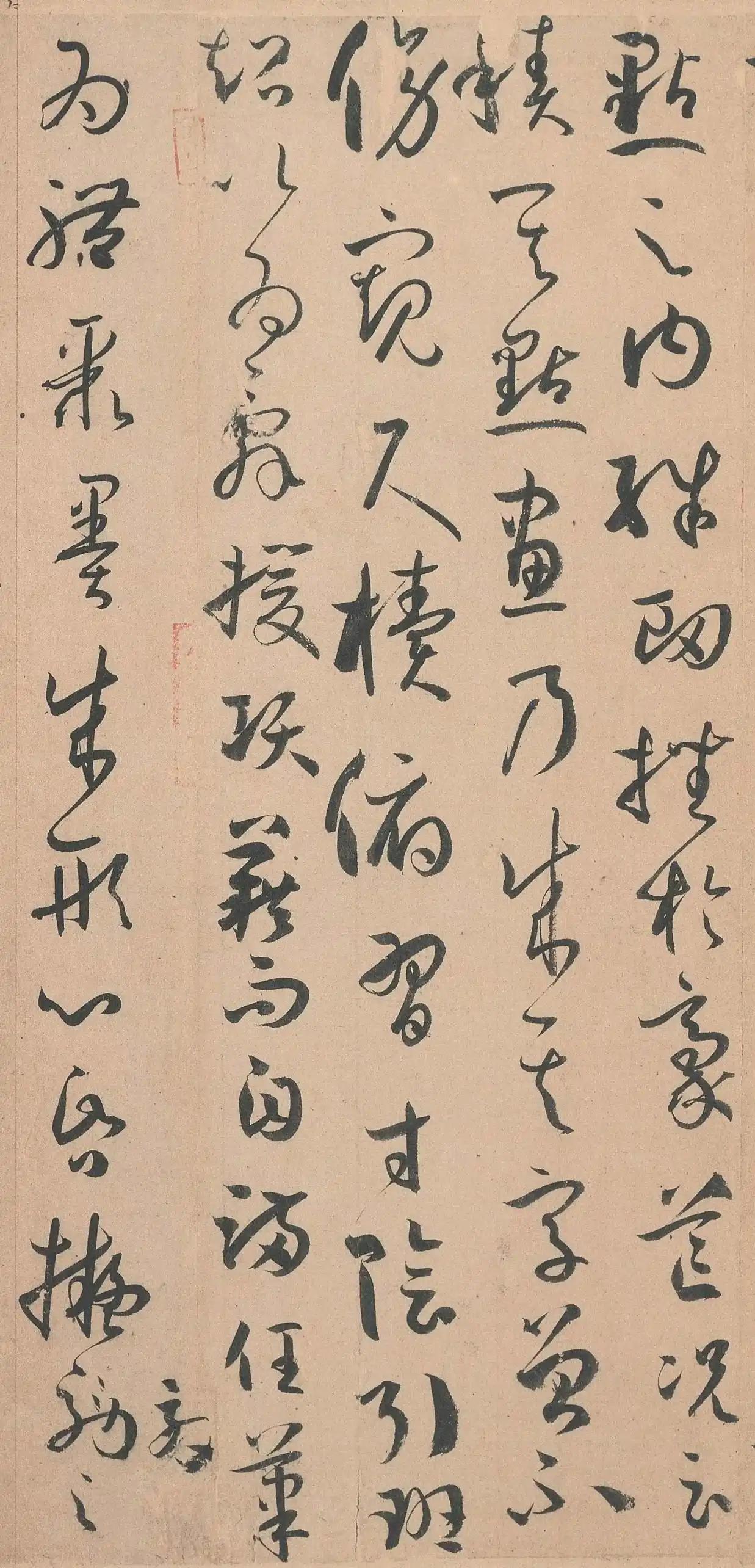

书法,作为中华民族独有的艺术形态,超越了单纯的文字书写功能,升华为一种熔铸了哲学思辨、人格修养与审美理想的心灵艺术。在其蔚为大观的历史长廊中,一套精微而严密的评价体系逐渐成形,其中,“雅”与“俗”构成了价值判断的轴心。扬“雅”而贬“俗”,成为历代书论家不渝的共识与追求。然而,何为“雅”?何为“俗”?其具体意涵为何?评判的尺度又如何确立?这些问题看似明晰,实则幽微复杂,关涉到艺术本体、文化语境与接受美学的多个层面。

“雅”者,正也。其本义源于西周王畿地区的官方语言,即“雅言”,引申为纯正、高尚、典范的审美品格。它指向一种含蓄内敛、中正平和、富有书卷气与哲学深度的艺术境界。与之相对,“俗”则源于民间、市井,常与“匠气”“火气”“甜俗”等贬义词汇相连,指代那些格调不高、趣味浅薄、缺乏精神内涵的表现形式。

然而,历史地看,“雅”与“俗”的界限并非铁板一块。王羲之的“新体”在初唐被尊为“尽善尽美”的雅正典范,但其在东晋时期,相较于钟繇的古质,未尝不被时人视为一种“今妍”之变。清代碑学的兴起,更是将长期被帖学系统视为“俗书”的民间碑版、造像记推上了“雅”的殿堂,彻底颠覆了原有的审美格局。这表明,“雅俗之辨”是一个动态的、历史的概念,其背后是权力、知识、趣味之间的博弈。

本文拟从三个层面展开论述:首先,追溯“雅”“俗”观念在书论史上的生成与演变,厘清其在不同时期的核心内涵;其次,深入剖析构成“雅”与“俗”的具体审美要素,从笔法、结体、章法直至气韵、格调;最后,立足于当代文化现场,反思在全球化、信息化时代,书法的“雅俗”标准所面临的冲击与可能的出路。通过对这一经典命题的再审视,我们期望能为书法的当代创作与批评提供一种历史纵深与理论参照。

一、 源与流:“雅”“俗”观念的历史嬗变

“雅”“俗”对举,其思想根基深植于儒家文化传统。《论语·述而》云:“子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。”此处的“雅言”即标准语,是文化正统性的象征。汉代班固《汉书·艺文志》辨章学术,已有“雅俗”之分。这种文化上的高低之别,自然而然地渗透到艺术批评领域。

(一)魏晋南北朝:雅的自觉与人格化书写

魏晋时期是“文的自觉”时代,亦是书法艺术的自觉时代。书论肇始,便将书法与人的精神气质紧密相连。卫铄(卫夫人)在《笔阵图》中言:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。”此论虽未直言“雅俗”,但“骨”与“肉”的品评,已内含了精神气骨(雅)与肥钝臃肿(俗)的价值判断。王羲之的书法之所以被尊为“雅韵”,正在于其“遒媚劲健,天姿神纵”(唐太宗语),将形式技巧与潇洒超逸的魏晋风度完美结合,确立了“书如其人”的批评范式。此时,“雅”的核心是“韵”,是一种超越形质的精神风采与生命情调。

(二)唐代:法度的建立与“俗书”的批判

唐代书法以“尚法”著称。欧阳询、虞世南、颜真卿、柳公权等大家建立了森严的法度体系,将“雅正”推向极致。法度的完备为“雅”提供了可循的路径,但同时也潜藏着僵化为“俗”的风险。孙过庭《书谱》在强调“翰不虚动,下必有由”的同时,也警惕“任笔为体,聚墨成形”的率尔之作,后者即是无法之“俗”。杜甫诗句“书贵瘦硬方通神”,亦是对当时某种肥腴书风的委婉批评。然而,唐代对“俗书”最激烈的抨击来自韩愈《石鼓歌》中的“羲之俗书趁姿媚”,此论虽为尊古(篆籀)而发,有其特定语境,却深刻地揭示了“雅”与“古”的关联,以及当一种风格被过度模仿、失去内在精神而徒具其表时,即便本是典范,亦会流于“俗媚”。

(三)宋代:尚意书风与“学养”作为雅的基石

宋代文人书家高举“尚意”旗帜,对“雅”的界定发生了关键性转向。他们不再将“法”置于首位,而是强调“学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间”(苏轼语)。黄庭坚论书最忌“俗”,他直言:“士大夫处世可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。”如何避俗?一曰读万卷书,二曰师法古人(尤指晋人)。在黄氏看来,书法之雅俗,根本在于书写者的人格与学养。缺乏精神底蕴的技法卖弄,纵使精熟,亦是“匠气”十足的“俗格”。米芾的“卑唐”言论,其批判的靶心亦是唐人法度在末流手中所呈现的“安排费工”的“俗气”。宋人将“雅”的内涵从外在法度深化至内在修养,确立了“书卷气”作为雅的核心要素之一。

(四)元明:帖学的传承与“奴书”之讥

元明两代,以赵孟頫、董其昌为代表,力主回归晋唐传统,以求“雅”趣。赵孟頫提出“用笔千古不易”,旨在重申笔法的正统性。董其昌则以“淡”“生”为雅,追求一种疏朗秀逸、不食人间烟火的境界。然而,由于刻帖的盛行与对经典的过度依赖,学者往往泥古不化,沦为“台阁体”“馆阁体”的奴仆。这种缺乏个性与真情的书写,被批评为“奴书”,即另一种形式的“俗”——因袭之俗、工巧之俗。它表明,即便师法经典,若不能“化古为我”,亦会与“雅”背道而驰。

(五)清代:碑学的革命与雅俗观念的颠覆

清代中叶以后,帖学式微,碑学大兴。阮元、包世臣、康有为等人大力倡导北碑,其理论武器正是对“帖学”末流“软媚”“靡弱”之“俗”的批判。康有为在《广艺舟双楫》中极力推崇魏碑“十美”,将以往被视为“穷乡儿女造像”的民间书法擢升为“雄强茂美”的典范。这一场“庶民的胜利”,彻底打破了以“二王”帖学为唯一正统的雅俗观,极大地拓展了“雅”的疆域。篆隶书的复兴,也将金石气、古朴拙厚的审美纳入“雅”的范畴。至此,书法的“雅俗之辨”完成了一次深刻的范式转换,从单一的“书卷气”走向了“金石气”与“书卷气”并峙的多元格局。

二、 质与文:“雅”与“俗”的审美内涵辨析

在梳理历史脉络的基础上,我们可以进一步提炼出构成书法“雅”与“俗”的具体审美维度。

(一)“雅”格的多维呈现

1. 古意与创新: “雅”崇尚“古意”,但非泥古不化。所谓“古意”,是对传统精髓(如篆籀笔意、晋人风韵)的深刻理解与内在吸收,体现为一种深沉的历史感与文化厚度。然而,“雅”又绝非复古,它要求“通古变今”,在深入传统的基础上,融汇个人的性情与时代精神,最终实现“化合”后的自然流露。王羲之变钟繇古质为今妍,颜真卿化篆籀入楷行,皆是“与古为新”的典范。

2. 气韵与神采: “雅”超越形质,直指精神。南齐谢赫“六法”首重“气韵生动”,书法亦然。“雅作”往往具有一种生动而含蓄的“气韵”,或清逸,或雄浑,或冲和,能使观者感受到作品背后勃发的生命力与高雅的情致。这是一种“不求工而自工”的境界,是技巧高度纯熟后“忘技”的精神飞扬。

3. 书卷气: 这是宋代以降“雅”的核心标识。它并非指书法内容必须是诗文,而是指通过笔墨流露出的作者的学问、才情与品格修养。其笔墨形式多含蓄内敛,不事张扬,线条中蕴含着丰富的文化信息与微妙的情感变化,给人以咀嚼不尽、回味悠长之感。富有书卷气的作品,如东坡之字,“如绵里裹铁”,外朴内丰。

4. 自然与天真: “雅”反对刻意安排与矫揉造作,追求“同自然之妙有”(孙过庭语)。无论是王羲之的“挥洒自如”,还是傅山的“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”,其核心都在于“真”——真情、真性、真趣。这种“天真”是在高度法度约束下获得的自由,是“从心所欲不逾矩”的化境。

(二)“俗”病的诸种面相

1. 匠气: 这是“俗”最典型的表现。指作品过分专注于技术的炫耀与形式的工稳,而毫无精神内涵与个性情感。用笔结体千篇一律,如同工匠复制产品,精熟而刻板,了无生气。明清“馆阁体”中的许多作品即是此病。

2. 火气与霸气: 与“气韵”相对,“火气”指用笔浮躁、锋芒毕露、纵横捭阖而内涵空虚,给人一种剑拔弩张、急躁不安的视觉感受。“霸气”则过于外露强横,缺乏含蓄与内蕴,虽有力而失于野。此二者皆因修养不足,以气力代替韵致。

3. 甜媚与软熟: 指风格柔媚无骨,取姿弄态,以讨好世俗眼光为能事。用笔轻滑,线条浮弱,结体故作婀娜,如赵孟頫所讥之“婢作夫人,虽处其位,而举止羞涩,终不似真”。董其昌批评的“若形模相似,转去转远”,正指此病。

4. 丑怪与做作: 此为另一种“俗”。为了追求新奇效果,故意扭曲变形,装腔作势,以“丑”为美,实则违背物理与情理,格调低下。这与傅山所倡的“宁丑”有本质区别,傅山之“丑”是古朴拙厚的天真之趣,而此处的“丑怪”则是无根之木、故弄玄虚的哗众取宠。

5. 因袭与模仿: 缺乏创造精神,完全匍匐于某家某派脚下,笔笔求其来源,字字仿其形态,作品成为古人笔墨的拼盘,毫无自家灵魂。此即“奴书”,是创造力枯竭的表现。

三、 辨与融:“雅”“俗”的辩证关系及启示

“雅”与“俗”并非两个绝对隔绝的领域,它们之间存在着相互依存、相互转化的辩证关系。

首先,“雅”源于“俗”。许多后被尊为经典的书法形式,最初都源于民间。甲骨文、金石铭文、汉简帛书,在当时多是实用的、庶民的书写。正是经过文人士大夫的提炼、升华与雅化,才成为艺术的典范。王羲之的书法也吸收了当时民间书手的养分。清代碑学更是直接从“俗”的民间碑版中发掘出了“雅”的新资源。

其次,“雅”可流于“俗”。当一种高雅的艺术风格被奉为圭臬,被无数人机械模仿而失去其内在精神时,便会僵化、模式化,从而由“雅”降为“俗”。赵孟頫书法本身雅致非常,但后世学者若只学其形貌而失其学养,便易流入“甜熟”;王羲之书圣地位的确立,也导致了后世“千王一面”的帖学流弊。此即“雅之极,亦俗之渐”。

在当代语境下,书法的“雅俗之辨”面临着前所未有的复杂局面:

第一是大众文化的冲击: 在消费主义与大众传媒的时代,“俗”文化以其强大的娱乐性与传播力,不断侵蚀着传统的精英审美。一些以怪诞、视觉刺激为卖点的“书法表演”大行其道,而内涵深刻、恪守传统的“雅”作反而曲高和寡。

第二是展览体制的异化: 现代书法创作在很大程度上为展览所主导。为了在大型展览中脱颖而出,创作者往往追求形式的夸张、视觉的冲击,导致“制作”代替“书写”,“设计”压倒“心画”,催生了大量“展览体”——一种新的、带有“火气”与“做作”之病的“俗书”。

第三是书法教育的缺失: 传统的书法教育强调“知行合一”,书写与学问、人格修养同步进行。而现代的书法教育多侧重于技巧训练,忽视了深厚的文化底蕴培育,这容易导致学者“有技无文”,其作品难免流于“匠气”或“俗格”。

面对这些挑战,我们应如何重构当代书法的雅俗观?

其一,回归“心画”本体。书法首先是“达其情性,形其哀乐”(孙过庭语)的心灵艺术。当代创作应摒弃浮躁心态,回归书写的精神性本质,强调“我手写我心”,以真诚的情感打动观者,这是抵御一切“俗病”的根本。

其二,深化传统修养。创作者必须深入传统,不仅学习笔法墨法,更要研读经典,涵养心性,使“书卷气”重新成为“雅”的基石。同时,对传统的学习应持一种开放的、辩证的态度,既能深入晋唐帖学的堂奥,也能汲取秦汉金石、民间书法的养分,实现“大传统”与“小传统”的创造性融合。

其三,建立多元的批评标准。我们不应以单一的、僵化的标准来裁定“雅俗”。在尊重书法艺术本质规律的前提下,应鼓励风格的多样性。对于具有探索精神、试图回应时代课题的创新之作,应给予足够的理解与包容,在历史的动态发展中审视其价值。

其四,推动“雅”的现代转化。传统的“雅”境,如“淡”“拙”“古”,如何与现代人的审美体验相结合,是一个重要课题。当代书法不应是古人的复制品,而应在传承精髓的基础上,创造出属于这个时代的、既有古典精神又具现代气息的“新雅”风格。

结论

书法的“雅”与“俗”,是一对历久弥新的审美命题。它起源于文化正统与民间趣味的分野,历经了从人格化、法度化、学养化到多元化的演变历程。“雅”的境界,是古意与新声、法度与性情、形式与气韵的完美统一,其核心是一种深沉的文化底蕴与高尚的人格精神。而“俗”的诸相,则从反面警示我们,一旦艺术脱离心灵的观照与文化的滋养,便会坠入匠气、甜媚、因袭的深渊。

在当代,随着文化语境与传播方式的巨变,“雅俗之辨”变得更加复杂而迫切。我们既不能固步自封,以古典之“雅”拒斥一切新的探索;也不能随波逐流,以大众之“俗”消解书法的高雅品格。正确的路径在于,在深刻理解传统精髓的前提下,坚守书法作为“心画”的本体价值,以开放的胸襟与创造的勇气,推动“雅”的现代转化,构建一种既根植于民族精神深处,又能与当代世界对话的书法审美新范式。唯有如此,这门古老的艺术才能在新时代焕发出勃勃生机,避免在市场化与娱乐化浪潮中迷失自我,最终实现其“极高明而道中庸”的永恒追求。

参考文献

[1]宗白华. 美学散步[M]. 上海:上海人民出版社, 1981.

[2]徐复观. 中国艺术精神[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2001.

[3]邱振中. 书法的形态与阐释[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2005.

[4]丛文俊. 中国书法史·先秦·秦代卷[M]. 南京:江苏教育出版社, 2002.

[5](唐)孙过庭. 书谱[M]. 杭州:浙江人民美术出版社, 2012.

[6](宋)苏轼. 苏轼文集[M]. 北京:中华书局, 1986.

[7](清)康有为. 广艺舟双楫[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2010.

[8]白谦慎. 傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2006.