《锁阳城》 17.5×22cm 套色水印

《五子登科》 17.5×21.4cm 套色水印

《打鸟封官》 18×20.5cm套色水印

《四平山》 17×23cm 套色水印

《破孟州》 16.5×21.5cm 套色水印

《刘海戏金蟾》 31×22cm 套色水印

国家艺术基金2017年度传播交流推广资助项目

时代·印迹——河南省美术馆馆藏版画展

黑龙江省美术馆展览

前言

版画在中国有着悠久的历史,在我国绘画艺术中占有独特的位置。伴随着时代语境的更迭,我国的版画艺术在不同时期衍生出了不同的面貌。可以说,一部版画艺术的发展史,凝聚着我们民族文化的历史脉络。

河南是中国版画艺术发展的重镇,在北宋时期曾孕育出开封木版年画这一颇具地域特色的民间艺术样式,发展绵延至今,对全国各地木版年画的兴起与发展起到过重要的推动作用,它不仅仅是种传统习俗,更包含了我们民族本原文化的丰富内涵。到了20世纪我国由传统走向现代的转型之际,在东西方文化的冲击中,新兴木刻版画呼应国家的命运脉搏强势崛起,并以燎原之势成为青年一代的创作利器。我省的老一辈木刻艺术家刘岘、刘铁华、马基光、沙清泉即是中国新兴木刻艺术的积极实践者和推动者,他们在战乱的年代里以热血和激情镌刻时代的风云,现如今我们仍可从他们的作品中感受到老一辈艺术家人生命运与祖国波澜壮阔的20世纪历史共起伏的鲜活画面。新中国成立后,立足于河南本土版画艺术的深厚积淀,我省的版画创作队伍日渐壮大,他们以更为开阔的视角和思路,熔不同背景的形式语言于一炉,重构了本土版画开放、多元的格局,使河南的版画艺术以更为强劲的力量崭露于当今中国画坛。

河南省美术馆自建馆以来,循着这条版画发展的历史印迹,经过不懈的追索和探求,逐渐建立了以版画为特色的典藏资源体系,并以不同专题相继举办了系列馆藏版画作品展。此次展览汇集了我馆近年来在版画方面收藏和研究的成果,通过对我省版画艺术的发掘整理和重新审视,以崭新视角呈现出兼具艺术价值和历史意义的馆藏精品。我们希望以此为线索,通过这一历史画卷的回顾与展示,完善对于近现代河南美术发展史的视觉勾勒和理论架构,丰富本土文化艺术资源的涵义与价值。

为了有效发挥藏品的作用,彰显藏品的学术价值和社会效益,让优秀作品能够在更大范围内实现资源共享,我们经过两年多的积极策划与筹备,使该展览项目在国家艺术基金2017年度传播交流推广资助项目评审中获得立项,并将在全国多地进行展出,此次在黑龙江省美术馆的展览为巡展的第二站。黑龙江是版画艺术发展的重镇,我们期望通过此展览,对版画艺术的美学内涵和历史价值进行视觉呈现和直观阐释,推动当代版画创作的繁荣发展,并以巡展为契机,开展学术交流,相互学习借鉴,促进不同地域之间文化艺术的繁荣发展,丰富人们的精神文化生活,助力公共文化服务体系建设。

河南省美术馆馆长 化建国

2018年6月

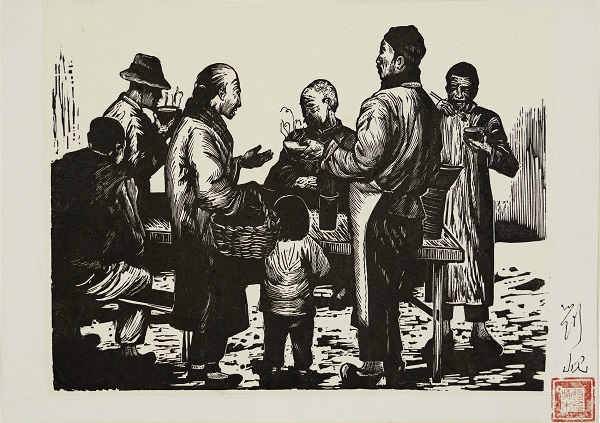

刘岘 《故都风景线(组画之一 零食摊)》 黑白木刻 29×38cm 1948年

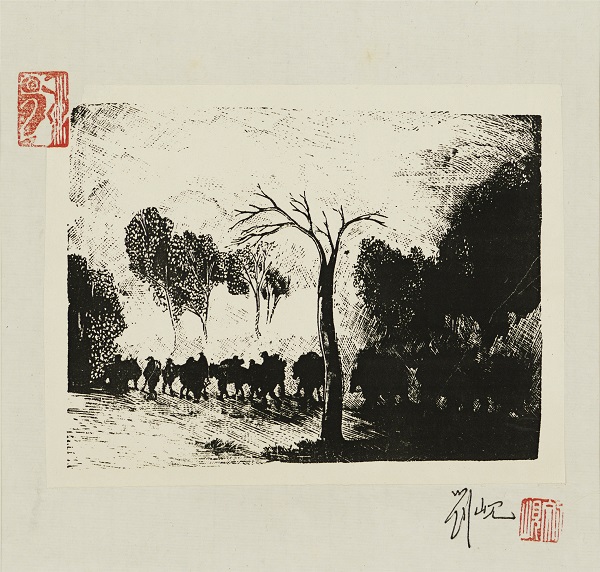

刘岘《晓雾行军》 黑白木刻 19×23cm 1945年

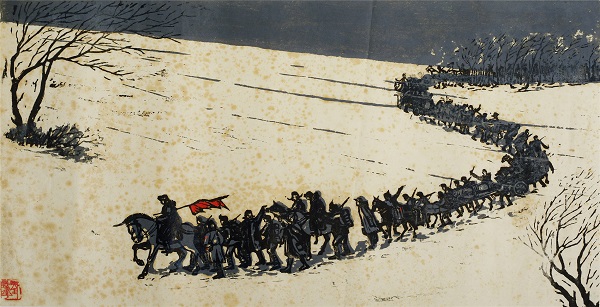

刘铁华《挺进》 套色木刻 21.5cm×45cm 1940年

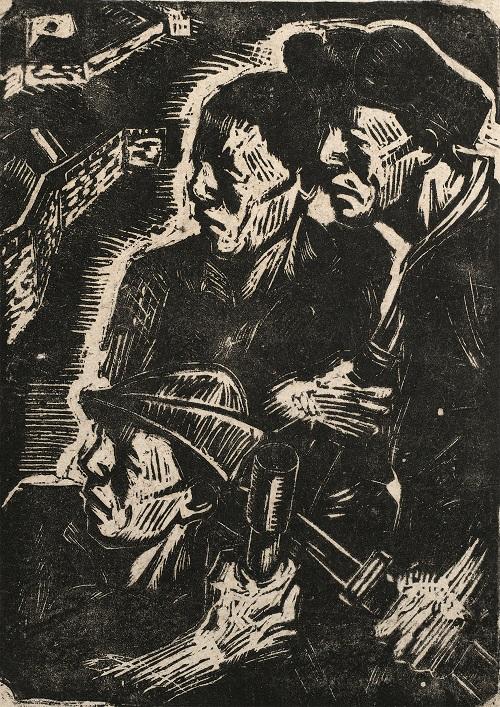

刘铁华《战士学习》 黑白木刻 18×19cm 1938年

马基光 《打回老家去》黑白木刻17×12cm 1937年

马基光 《母亲》黑白木刻11×8.5cm1938 年

沙清泉《团结抗战》32×23.7cm1938年 黑白木刻

沙清泉《驼铃》9.1×25cm1944年黑白锌版

国家艺术基金2017年度传播交流推广资助项目

时代·印迹——河南省美术馆馆藏版画展

展览时间:2018年6月22日—7月22日

展览地点:黑龙江省美术馆

主办单位:河南省美术馆

协办单位:黑龙江省美术馆

策展人:化建国

行政统筹:高领

艺术总监:于会见

学术主持:高敏

陈天然《群鸟飞不尽》 17.5cm×26cm 1980年 黑白木刻

陈天然《山地冬播》41×46.5cm 1959年 套色木刻

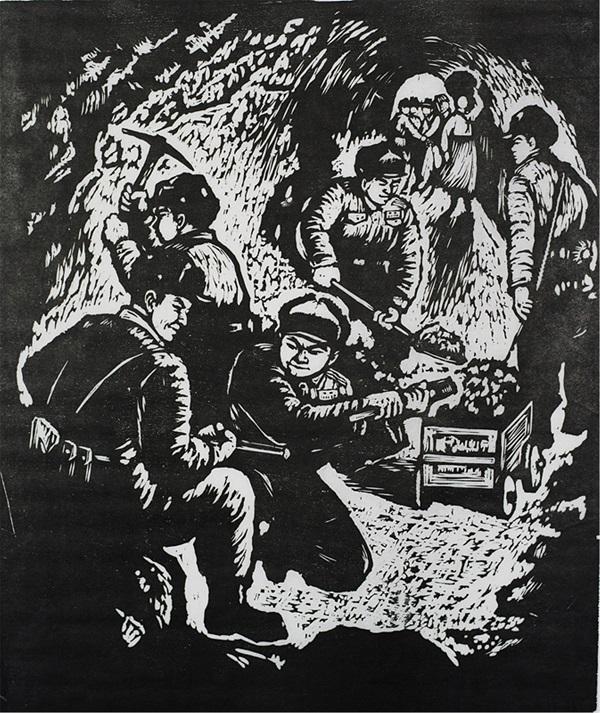

安正中 《地下长城我们开》52.5×43.5cm 1976年 黑白木刻

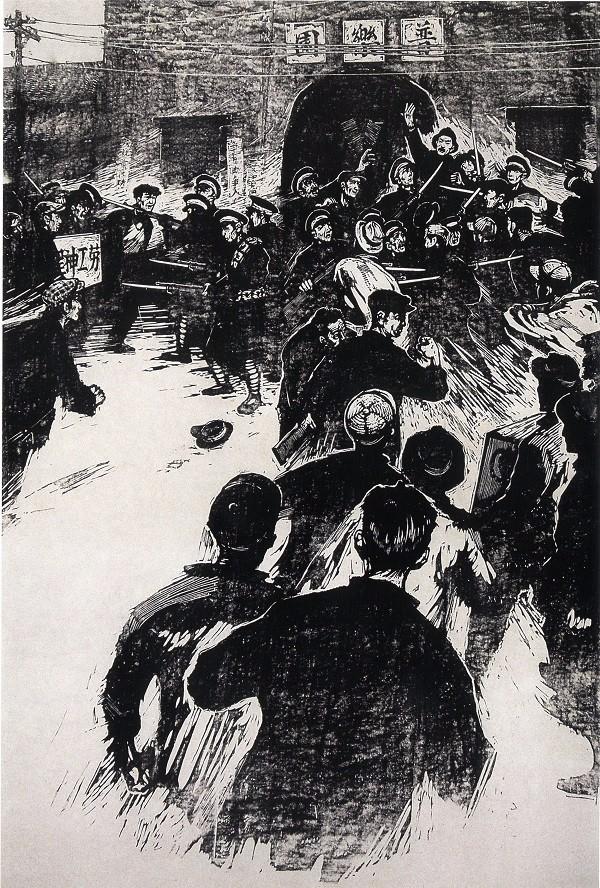

二七风暴 王威 85×56cm 1959年 黑白木刻

梁越《遗迹》34×47cm 1992年 丝网版画

程兆星《史册一二章》84.5×64cm 1991年 套色木刻

孙黎《 醉人的山岗》66×80cm 丝网版 2012年

第一单元 溯源

版画在河南有着悠久的历史,北宋时期,雕版印刷技术的广泛使用为木版年画的发展提供了便利的技术条件,都城开封由此成为我国木版年画最早的兴盛地。北宋孟元老在其所著的《东京梦华录》中记录了当时木版年画行销市井的繁荣景象:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符,及财门、钝驴、回头鹿马、天行帖子。”北宋开封木版年画的兴盛,对各地木版年画的发展都起到重要的推动作用。木版年画在题材内容上包括文武门神、灶君、天地全神、敬祖家堂以及各类戏曲故事等,每逢年节,家家户户都张贴年画以作点缀,用以祈福吉祥、驱恶避邪,这一民间习俗在我国延续千年,至近现代开始走向衰落。

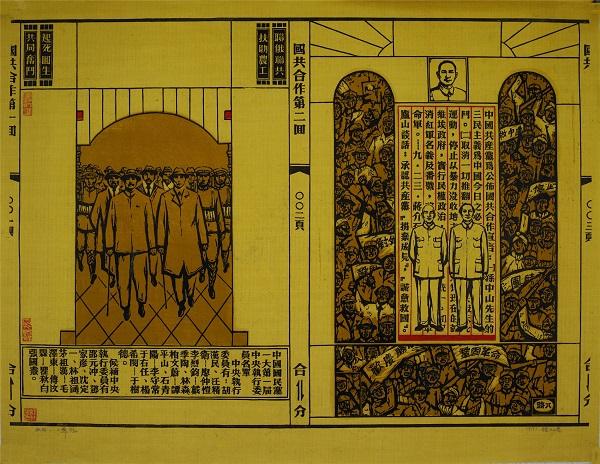

鲁迅先生是河南木版年画最早的收藏者。上世纪三十年代,我省著名版画家刘岘先生,因学习木刻与鲁迅先生结识并受其指导,1934年,他于开封书店街购买了百余张开封朱仙镇木版年画赠与鲁迅先生,鲁迅先生如此评价:“这些年画朴实,不染脂粉,人物没有媚态,色彩浓重很有乡土味,具有北方木刻年画独有的特色。”这批珍贵的年画后来收藏于上海鲁迅纪念馆。我省著名非物质文化遗产传承人任鹤林先生一直致力于开封木版年画的抢救和保护工作,1986年,他得知此事后,便赶赴上海,并几经周折,最终在刘岘先生的帮助下,将这批年画拍照,又请三代雕版艺人朱永敬、卢永泰等复刻,2012年,任鹤林先生将其所复刻的这批年画捐赠给河南省美术馆,使更多的观众可以通过美术馆这个平台看到开封木板年画昔日的光彩。本单元呈现的即是鲁迅先生旧藏的河南开封朱仙镇木版年画的复刻作品。

第二单元 新变

20世纪是中国由传统走向现代的转型期,20世纪30年代,新兴木刻运动呼应着国家的命运脉搏,在鲁迅先生的倡导与推动下迅速崛起。这一时期,涌现了一大批有志青年,他们以木刻艺术为抗战利器,将创作与社会现实联系起来,通过描绘人民生活的疾苦与民族的危难来鼓舞军民抗战,以热血和激情镌刻时代的风云,最终走出了一条深具时代特色的中国新兴木刻艺术之路。由此,我国的版画由过去的复制木刻转变为创作版画。

河南省老一辈木刻艺术家刘岘、刘铁华、马基光、沙清泉是新兴木刻艺术的重要实践者和推动者,他们在大忧患的时代里,担负起了时代赋予的重任,加入到抗战救亡的文艺战线中,在充斥着硝烟炮火的岁月里通过木刻艺术创作出一幅幅具有史诗品格的版画作品,为民族独立和民主自由做出积极的贡献。本单元呈现了这四位木刻艺术家在抗战的年代里的木刻创作,透过这些画面我们可以看到新兴木刻艺术家在木刻版画转型阶段的探索,以及他们在民族危难时刻所展现出的热血与激情。

第三单元 探索

本单元展示的是河南本土的木刻创作延续至今的多样化发展态势。新中国成立后,根植于抗战时期的木刻艺术,在新的时代语境下展现出新的艺术面貌,新成长起来的版画家延续新兴木刻艺术传统的同时,在题材内容与表现语言上进一步突破,其精神指向逐渐向艺术家个体心性的一面靠拢。至上世纪80年代之后,整个美术界的创作呈现繁荣景象,宽松自由的创作环境使版画创作的走向更加多元,不仅在题材内容上大幅度拓展,新材料新工艺的不断采用也使版画在自身艺术语言和形式上大为拓宽。在我省,版画后继者不断崛起,历届版画展的举办也大力推动了河南版画创作队伍的壮大。新时期以来河南的版画创作建立在传统和变革的基础之上,我们可以看到创作者们以更为开阔的视角和思路,熔不同背景的形式语言于一炉,重构了河南本土版画开放、多元的格局,新的历史机遇为艺术家的个性表达提供了充分的展示平台。