湘潭地面蹦出个刘铁城,上南岳做了居士,自号了痕。名儿透着禅机,如他刻印——刀走石崩惊雷雨,收锋唯见清浅痕。八四年生的汉子,湖南工大美术系滚过泥,又规规矩矩给邵岩、曾翔、李强、陈小奇、蒋冰诸公执弟子礼。如今京城靠笔墨石头吃饭,乃中国书法家协会会员、京华印社社员、中国佛像印艺术研究中心研究员、齐白石纪念馆特聘书画家,参展名录能糊半堵墙,早非当初攥刀手抖的后生。

南岳潜修,北国放歌。了痕活像一场双簧。上半年必上南岳广济寺里着布衣裹海青,蒲团上磕头如捣蒜,将木鱼声、刻石声、诵经声,谱成生命乐章。百日闭关修禅,心不乱,情不困,思无邪,念无杂,直入澄澈之境。额头磕出老疙瘩,他倒龇牙一乐:“苦难么,心头的影子!”活似孩童舔冰糖,愣把苦痛咂摸出甜味。青灯下抄经十八载,墨迹怕都浸透了斋饭香,连带着后来刻刀戳石头,也多了几分经卷里的禅意与静气。

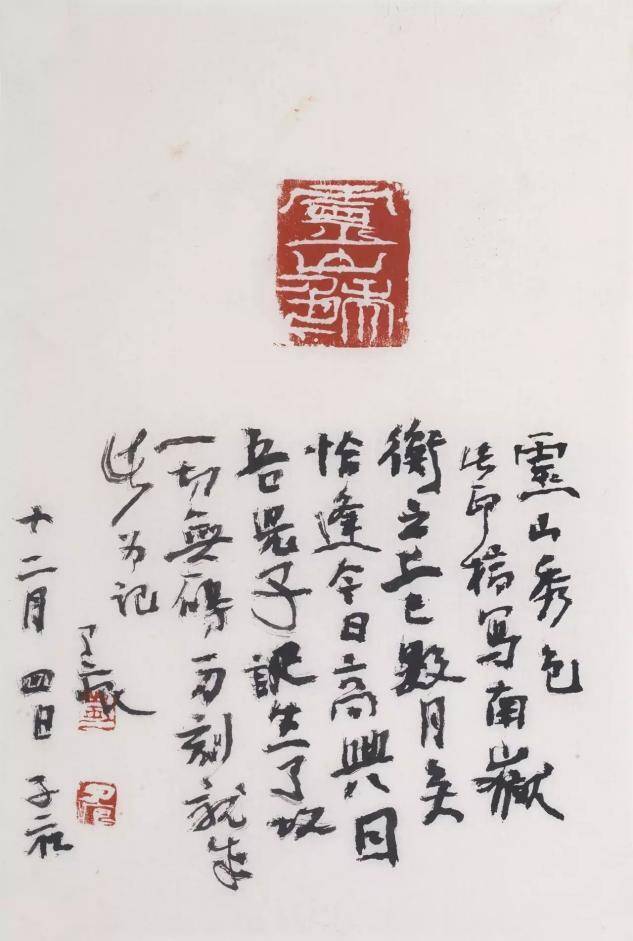

秋风一起,了痕居士便“还俗”。扁担挑书箱蹿进北京城,见前辈弯腰赛虾米,转头与友人吃酒,却敢把臭脚丫子架上桌。胡同里乱晃,撞见好字画便挪不动腿,兜里刻刀随时出鞘,蹲墙角就给人治印。他刻章不喜工稳,偏要“乱头粗服”,刀在石上横冲直撞,倒撞出鲁智深横刀挺杖的莽劲儿。印文歪歪扭扭,细瞧却藏着稚童撒欢的机灵,如学步娃娃跌跌撞撞,偏每一步都踩在锣鼓点子上。

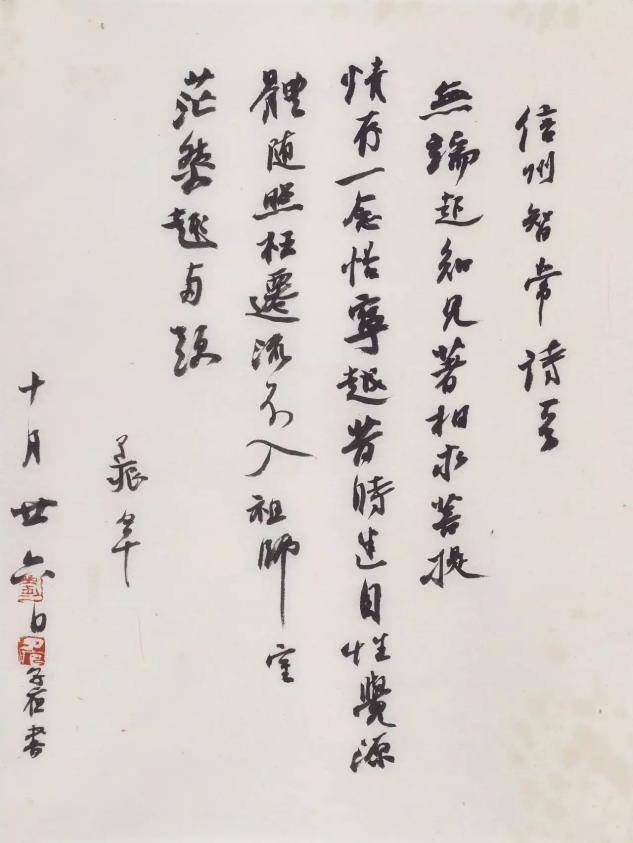

提笔写字更显魔怔。行草里掺着碑碣的硬骨头,又揉了颜鲁公的浑厚、何道州的倔强,笔锋一甩浪头起,转弯处却温柔似溪水潺潺哼着小调。写小楷倒乖觉,取法敦煌残卷的疏朗,字与字间留白透气,像夏夜星子三两颗,稀拉却亮得清爽。有这笔墨垫底,作画自然不怯。稻草垛子带灶火气,残荷枯枝有精神头,最妙是画葫芦——笔锋转圈便滚出个圆肚皮,添几笔藤蔓乱颤,静穆萧疏,枯淡清逸,活脱脱个院角真葫芦在纸上打秋千。画到得意忘形处,自家先拍大腿喝彩,那“怀素上人”的癫狂气,竟比画上的葫芦还水灵。

初见他那晚,活脱济公再世。唱佛经嗓门震瓦,说赛帕瓦罗蒂不算埋汰;三杯黄汤下肚改吼秦腔,涕泪横飞,听客比他更揪心。待月爬东山,这位爷却四仰八叉地躺在紫薇山庄草窝里,布衣沾满草籽,鼾声如小猪拱槽。这般童真最是金贵——见人好作品真心拍巴掌,自家刻崩了印也不恼,挠挠光头另觅顽石,分明是个石头缝里蹦出的孙悟空。

世间自有机缘在,笔墨随心轮转来。如今,了痕仍在南岳烟云与京都尘雾间折返,如候鸟迁徙,把山寺的钟鼓、胡同的吆喝都衔进作品里。印痕带着香火味,笔墨渗着涮肉香,连他这人,都似块泡透的老茶饼,初嚼禅意微涩苦,细品却有艺术的回甘。这样的了痕,岂是木鱼与刻刀分得清的?分明是把日子过成一方闲章,朱白间尽是那份禅与狂、稚与倔,活蹦乱跳的真性情。

乙巳大暑,三江抱云楼主莫鹤群、龙潭寺人逸壶共识。