引言:尺牍书疏中的历史与心灵

东晋书法,承汉魏之雄浑,启六朝之飘逸,成为中国艺术史上的一座高峰。而王羲之(303-361,一说307-365)无疑是这座高峰上最耀眼的巅峰。其书风“飘若浮云,矫若惊龙”,不仅在当时独步天下,更垂范后世,被尊为“书圣”。在王羲之传世的各种书迹中,尺牍信札占据了相当大的比重。这些信札并非刻意为之的“创作”,而是在日常交际中自然流淌的墨迹,正因如此,它们最大限度地保留了书家的真情实感与无意识间的艺术发挥,是研究其生平、思想与书风演变的第一手材料。

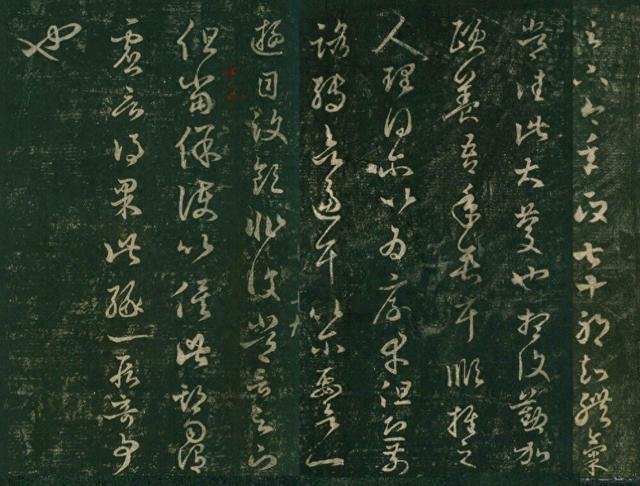

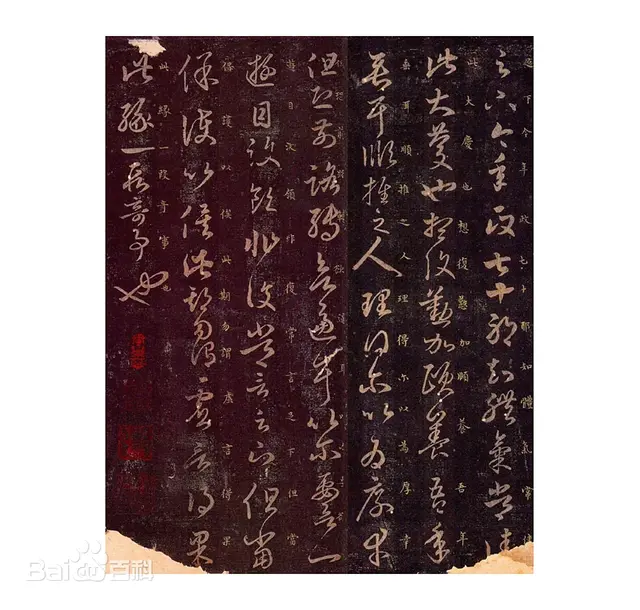

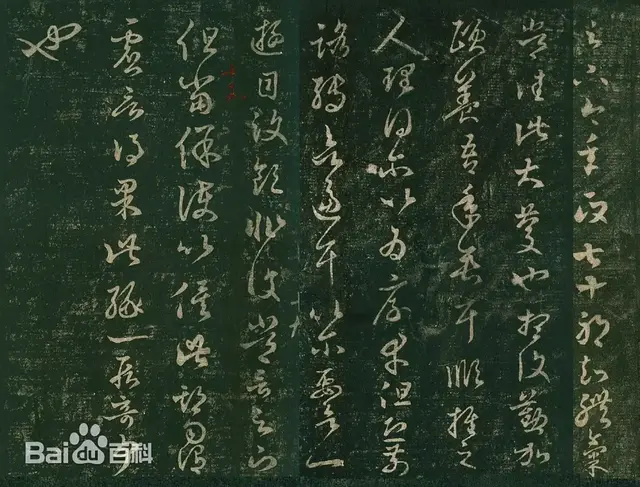

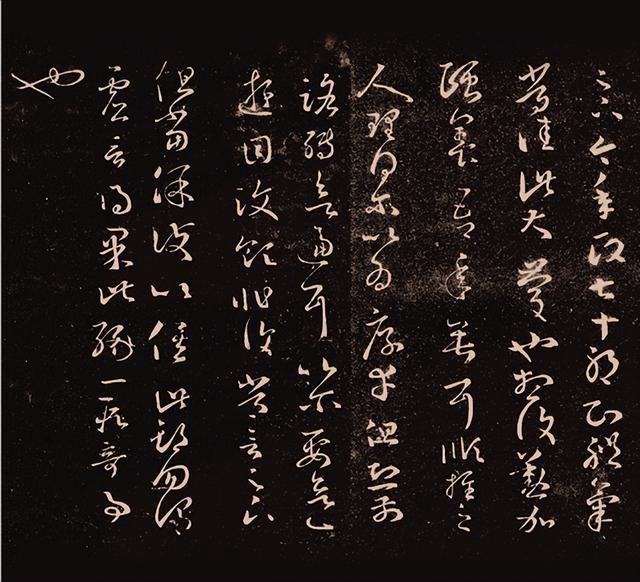

《七十帖》是致益州刺史、好友周抚的一通信札,收录于著名的《十七帖》丛帖中,位列第十一通。现存墨拓本共9行82字,虽真迹已湮没于历史长河,但凭借北宋《淳化阁帖》、《宣和书谱》等权威典籍的收刻,其风貌得以传世。此帖内容简短,却意蕴丰厚:王羲之关切友人周抚七十高龄的身体状况,自述“年垂耳顺”之龄,流露出对衰老的隐忧与对蜀地岷山、汶岭的向往之情。在书法上,全帖以典型的今草写就,笔法精熟,气韵贯通,被后世书家视为草书章法的典范之作。

前人研究多集中于《七十帖》的书法技法或将其作为王羲之卒年考证的文献证据。本文则认为,此帖的价值在于其“双重维度”的完美交织:一方面,它是高度成熟、蕴含深刻艺术辩证法的书法杰作;另一方面,它又是一篇充满生命温度的个人叙述,是解读王羲之晚年心境与魏晋士人精神世界的关键文本。艺术与生命,在此帖中不再是分离的两极,而是互为表里,相得益彰。因此,本文拟从“艺术技法”与“文本历史”这两个维度切入,对《七十帖》进行一番深入的、立体的考察,以期揭示其更为丰富而深刻的文化内涵。

一、书法艺术的辩证统一:和谐与违拗的交响

《七十帖》的书法艺术,最核心的特征在于其对矛盾关系的卓越处理。唐代书论家孙过庭在《书谱》中提出“违而不犯,和而不同”的美学原则,意为在变化中不显冲突,在和谐中不失差异。《七十帖》正是这一原则的绝佳体现。

(一)和谐中求违拗:对立元素的精妙平衡

“和”是章法的基础,指一幅作品的整体气韵贯通、风格统一。而“违”则是打破单调、赋予作品生命力的关键。《七十帖》通篇观之,气息流畅,笔意连贯,呈现出一种从容、内敛而又不失劲健的总体风格,此即“和”之所在。然而,细察其点画结字,则处处充满“违拗”之趣,展现出王羲之对形式美法则的深刻理解与高超掌控。

其一是轻重与刚柔:帖中“足”字用笔轻灵飘逸,仿佛蜻蜓点水;紧随其后的“今”字则笔势沉雄,墨色仿佛透过纸背,形成轻与重的鲜明对比。又如“耶”字末笔摇曳生姿,充满柔媚之态;而接下来的“知”字起笔果断,筋骨毕现,尽显刚健之气。这种轻重、刚柔的交替出现,犹如音乐中的强弱音符,构成了作品丰富的节奏感。

其二是曲直与肥瘦:“也”字主笔一波三折,曲线优美;而“想”字上部结构则多以直笔为主,挺拔有力,形成曲与直的对照。“垂”字笔画丰满,体态略肥,显得雍容含蓄;其后的“推”字则笔画清瘦,结构疏朗,展现出肥与瘦的差异。这种处理避免了视觉上的平板,使观者的目光在巡览过程中不断获得新的刺激与美感。

其三是方圆与疏密:“但”字转折处多用方笔,棱角分明,显得峻利;而“转”字则多用圆转笔法,婉转流畅,体现了方与圆的并存。“尔”字结构开张,点画之间空间较大,显得疏朗;与之相邻的“要”字则结构紧结,笔画交织,显得茂密。这种疏密关系,营造出章法上的“呼吸感”,所谓“疏可走马,密不透风”,在此帖中得到微观而精彩的演绎。

这些截然相反的形式要素——轻与重、刚与柔、曲与直、肥与瘦、方与圆、疏与密——被王羲之巧妙地统摄于一纸之上。它们并非杂乱无章地堆砌,而是在统一的风格与连贯的气脉下,形成一种内在的张力。这种“违拗”非但没有破坏整体的“和谐”,反而使其更加丰富、耐人寻味,避免了机械与呆板,成就了艺术上的高级和谐。

(二)统一中求变化:同字异构的无穷妙趣

在保证风格统一的前提下,对作品中重复出现的字、偏旁乃至笔画进行变化处理,是王羲之书法的又一重要技法。《七十帖》篇幅虽短,但其中重复字颇多,书圣均能施以巧妙变化,真正做到“字字异性,行行殊致”。

首先是单字内部的变化:即使是同一个字内的相同笔画,王羲之也力求变化。如“下”字的三点,第一点沉稳,第二点轻盈与第三点呼应,笔断意连,姿态各异。“佳”字的四横画,起笔、收笔、长短、仰俯各不相同,绝无雷同。“顺”字左边的三竖,粗细、长短、向背各有情态;“路”字左边的两撇,一撇藏锋含蓄,一撇露锋劲爽,极具匠心。

其次是重复字之间的变化:帖中出现两次的“但”字,前者体势较小,用笔含蓄,后者则字形扩大,笔意开张,形成小与大的对比。两个“常”字,第一个稍倾侧,有欹侧之势,第二个则复归平正,体现了欹与正的转换。两个“耳”字,前者书写紧凑,横向取势,显得较短;后者纵向拉伸,体态修长。两个“也”字,前者笔画厚重,结体稳健;后者则用笔轻快,末笔飞扬,呈现出重与轻的差异。

这种“统一中求变化”的手法,源于艺术家对形式的高度敏感与创造活力。它避免了因重复而产生的审美疲劳,使得整幅作品在统一的基调下充满了细节的趣味,每一处都经得起反复玩味。正如明代解缙所言:“右军之书,……增一分太长,亏一分太短,……其间曲折,如庖丁解牛,神遇迹化。” 《七十帖》正是这种“神遇迹化”境界的体现。

二、文本深处的历史回响:生命、友谊与考据

倘若《七十帖》仅以书法技艺取胜,它或许只是一件完美的“艺术品”。然而,其文本内容所承载的历史信息与情感深度,使其价值超越了单纯的视觉审美,成为了解王羲之及其时代的重要文献。

(一)晚年心境与生命意识的流露

帖文开篇以“足下今年政七十耶?”的关切问候起兴,随即转入对自身处境的感慨:“吾年垂耳顺,推之人理,得尔以为厚幸,但恐前路转欲逼耳。”“耳顺”出自《论语·为政》“六十而耳顺”,代指六十岁。王羲之此言,明确道出自己已年近六十。在平均寿命不长的东晋,能活至“耳顺”之年,他自认为是“厚幸”,但“恐前路转欲逼耳”一句,却透露出深沉的忧思。这种“逼”迫感,既来自生理机能衰退所带来的行动不便与病痛困扰(王羲之晚年多病,史书与其余尺牍中多有提及),更源于对生命终点即将来临的敏锐预感。

正是在这种对生命有限性的深刻体认下,他表达了“以尔要欲一游目汶领(岷岭),非复常言”的强烈愿望。游览蜀地名山,与老友相会,这已非寻常的客套话,而是其在生命暮年急于完成的夙愿。他将此愿望的实现称为“一段奇事”,一个“奇”字,既包含了对此行成行的珍视,也暗含了世事难料、能否如愿的忐忑。这种对自然山水的向往,是魏晋士人逃离政治纷扰、寻求精神慰藉的普遍方式,但在王羲之笔下,与老友共游未竟之地的期盼,更增添了一层对抗时间流逝、为生命寻求最后圆满的悲壮色彩。

(二)友朋之道与书仪规范

《七十帖》是致周抚之信,通篇洋溢着对这位年长老友的关怀与敬重。“知体气常佳,此大庆也。想复勤加颐养”,是真诚的祝贺与叮嘱;“足下但当保护,以俟此期。勿谓虚言”,则是殷切的期盼与承诺。周抚作为镇守蜀地的封疆大吏,与王羲之保持着长期的友谊,从《十七帖》中其他信札可知,二人常互通消息,王羲之对蜀地风物甚为关切。此帖所展现的,并非官场应酬,而是两位垂暮老人之间深厚情谊的自然流露,充满了人性的温度。

此外,帖中“政七十”之“政”字,是体现东晋严格避讳制度的活化石。王羲之祖父名“正”,为避家讳,他在所有书札中遇“正”字均以“政”代之,“正月”则写作“初月”。这一细节,不仅是鉴定王羲之书迹真伪的重要依据,也生动地反映了当时的礼法规范如何深刻地渗透于日常书写之中,为研究六朝社会文化史提供了珍贵的个案。

(三)王羲之卒年考证的关键锁钥

《七十帖》在学术史上最重要的贡献之一,便是为考证王羲之的卒年提供了坚实的内证。由于正史记载的模糊,王羲之的生卒年一直存在争议。《七十帖》中“吾年垂耳顺”与“足下今年政七十”两句,清晰地指明了王羲之与周抚的年龄差约为十岁。

其一,核心推论:清代学者鲁一同及近人黄君等人的研究均围绕此点展开。若依《七十帖》作于升平五年(361年),此时周抚七十岁,那么小其十一岁的王羲之则为五十九岁,正合“年垂耳顺”(将近六十)之说。而王羲之正是在此年逝世,这使得361年作为其卒年有了极强的文献支持。

其二,考证脉络:包世臣《艺舟双楫》已注意到此帖的避讳与年代信息。黄君在《〈十七帖〉研究》中明确指出:“王羲之比周抚小十一岁,周抚70周岁应为公元361年即升平五年,这一年羲之59岁,正是‘年垂耳顺’的时候。所以可以肯定《七十帖》当是361年即羲之逝世当年所写。” 此论据链条清晰,将作品内容与历史人物生平紧密扣合,说服力强。

其三,学术价值:这一考证不仅确定了王羲之的卒年,也间接影响了对其生年的推断(如主流观点之一的303年说),从而使王羲之整个生平事迹的年代框架得以稳固。一件书法作品能成为解决重大史学疑案的关键证据,这在中外艺术史上都是颇为罕见的,也凸显了《七十帖》超越艺术本体的、不可替代的文献价值。

结语:暮年绝响,双峰并峙

王羲之的《七十帖》,以其不足百字的简短篇幅,承载了无比丰厚的内涵。在艺术上,它是“违而不犯,和而不同”这一书法最高理想的完美化身。通过对轻重、刚柔、疏密等一系列对立形式要素的精妙驾驭,以及对重复字形的无穷变化,王羲之将草书的节奏感与生命力推向了极致。这件作品仿佛一场精心编排而又浑然天成的交响乐,在统一的基调下,每一个音符都充满了变化的魅力。

在历史与文本层面,它又是一篇感人至深的“暮年自语”。它记录了书圣对衰老的体认、对友情的珍视、对自然山水的向往,以及那份深藏于心的、与时间赛跑的未竟之愿。同时,它所蕴含的“年垂耳顺”的自述与严谨的避讳用语,使其成为考证王羲之生平,特别是其卒年的决定性文献,解开了书法史上一个长期悬而未决的谜题。

艺术与历史,形式与内容,在《七十帖》中不再是分离的考察对象,而是水乳交融地结合为一体。那流转的笔墨线条,既是情感的轨迹,也是生命的节律;那简短的文辞,既陈述了事实,也因其书写的完美而获得了永恒的魅力。当我们面对这件作品时,我们不仅是在欣赏一件伟大的艺术品,更是在与一位一千六百多年前的圣哲进行一场关于生命、衰老、友谊与艺术终极追求的跨时空对话。《七十帖》因此超越了尺牍的实用功能与书法的审美范畴,成为一座矗立于中国文明史中,象征着生命深度与艺术高度双重极致的丰碑。

参考文献

[1] 《中国书法全集》第19卷,荣宝斋出版社,1991年。

[2]黄君,《〈十七帖〉研究》,载《书谱》杂志,2009年。

[3]路振平,《王羲之草书入门》,中国国际广播出版社,1993年。

[4]包世臣,《艺舟双楫》,北京图书馆出版社,2004年。

[5]孙过庭,《书谱》,历代书论经典刻本。

[6]刘涛,《中国书法史·魏晋南北朝卷》,江苏教育出版社,2002年。

[7]祁小春,《王羲之列传与其人物像的变迁》,载《美术史研究》,2008年。