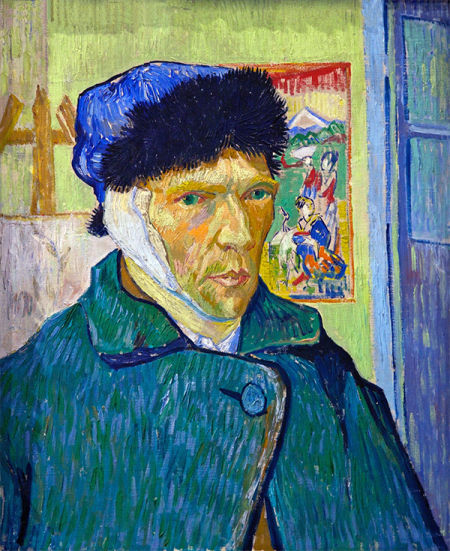

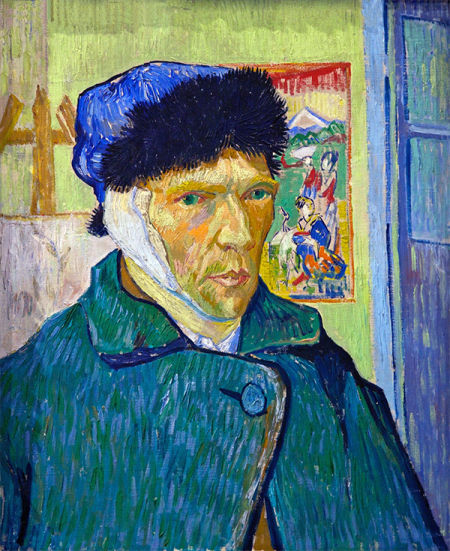

“梵高的眼睛像蓝水晶一样,眼神很尖锐,仿佛能看穿一切。他既不“理智”,也 没有“精神失常”,他只是向我们诉说勇气和诚实的平常人。《割掉耳朵后的自画像》(Self-portrait with Bandaged Ear),文森特·梵高(Vincent van Gogh),1889

在艺术创作领域,精神疾病并不奇怪或可鄙,它是人类的一种状态,甚至是一段积极有益的人生经历。现代艺术甚至鼓励将精神上的痛苦看做是一次创造 性的冒险。这种精神领域的现代主义始于梵高的“精神失常”,而今精神病人的艺术创作已经成了一项新的艺术形式。不过,其实它有更深厚的历史。文艺复兴时 期,通常视画家为“疯子”,而早在这时,阿尔布雷特·丢勒(Albrecht Durer)就提出:天才是忧郁的。

不难看出为什么艺术家常常同情社会所认为的病态:所有的创造都是一次非理性的航行。走出自己的桎梏,重新审视外物这一理念历史久远,例如古希腊哲学家柏拉图(Plato)就认为诗意的迸发是真理的唯一来源。柏拉图曾这么说过:“疯狂是神的恩赐。”

1. 维托雷·卡尔帕乔——《在里亚尔托治愈着魔的人》(1496)

维托雷·卡尔帕乔(Vittore Carpaccio)(1460-1525),意大利威尼斯画派画家,维瓦尼亚和贝里尼画风

这幅记录15世纪威尼斯日常生活的画作揭露了在中世纪是如何理解与对待精神疾病的。这幅画有时也叫做《在里亚尔托治愈的疯子》(The Healing of the Possessed Man at the Rialto),但“着魔”却更符合当时对待精神疾病的看法。在里亚尔托桥边,一个被魔鬼夺取理智的男人奇迹般的被神父所治愈。这个男人的痛苦遭遇是宗教 原因导致的,不是医疗或社会问题。

2. 马蒂亚斯·格吕内瓦尔德——《圣安东尼的诱惑》(c. 1512 - 16)

《圣安东尼的诱惑》(The Temptation of St. Anthony),伊森海姆祭坛画,马蒂亚斯·格吕内瓦尔德(Matthias Grunewald)(1475-1528),画板油画

《圣安东尼的诱惑》(The Temptation of St. Anthony),伊森海姆祭坛画,马蒂亚斯·格吕内瓦尔德(Matthias Grunewald)(1475-1528),画板油画

中世纪后期,艺术家们对早期基督教隐士圣安东尼被魔鬼诱惑的故事非常着迷。对格吕内瓦尔德来说,一个人理智受到威胁时心理上会产生极大的恐惧。 恶魔的可怕形象就像是人类的畸形思想。《圣安东尼的诱惑》是一幅富有同情心的作品,是祭坛画的一部分,为一家医院创作的。其中一个魔鬼皮肤发灰,长有疮 疤,这些症状在医院的病人身上也时有发生。那么,这幅作品是否影射了因身体的病痛而产生的心理问题呢?它影响了德国的表现主义艺术,时至今日,依然是一幅 关于精神心灵问题的杰作。

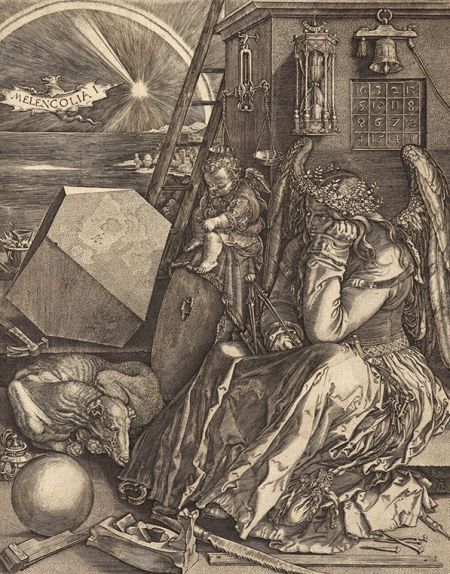

3. 阿尔布雷特·丢勒——《抑郁症》(1514)

约翰·科斯(Johan Wierix),仿阿尔布雷特·丢勒的《抑郁症》(Melancolia),纸上雕版画,藏于苏格兰国家画廊(Scottish National Gallery)

现在看来,这幅意义深远的作品是既对精神病态的肯定也是庆祝。早在中世纪,人们就熟知抑郁症,认为这是一种因为体内分泌失调而形成的阴暗心理。 丢勒将这种阴郁的情绪表现在了他笔下女主人公的脸上。由于被失落的情绪笼罩,她似乎无法继续创作。从她身边的工具可知,她是一个数学家、几何学家和建筑师 ——一位文艺复兴时期的天才。丢勒通过作品表现了他的内心世界的苦闷和精神世界中的纠结。但在丢勒看来,忧郁是天才的象征——这种跌倒谷底的绝望正是渴望 求知与创作的表现。对于丢勒来说,忧愁即高贵。这幅画作可视为是现代心理学的开端。

4. 威廉·荷加斯——《疯人院里的人》(1733)

威廉·荷加斯——《疯人院里的人》(1733)

对于伦敦贝斯莱姆医院的创始人来说,丢勒对精神忧郁是人类正常生活的一部分这一理解简直是无稽之谈,更不用说莎士比亚 (Shakespeare)和塞万提斯(Cervantes)的看法了。这家臭名昭著的“疯人院”建立于中世纪,并早在14世纪就开始治疗精神疾病。18 世纪,霍加斯(William Hogarth)就刻画了一个年轻的小伙子因嗜赌如命、挥金如土最终被关进贝斯莱姆,那时那个地方可被视为伦敦的“疯子集中营”。霍加斯刻还描绘了两个 “理智”的女人享受疯狂的场景,还有一些想象自己是国王和主教的人。当然,在霍加斯眼里,理智与疯狂的界限并不明显。

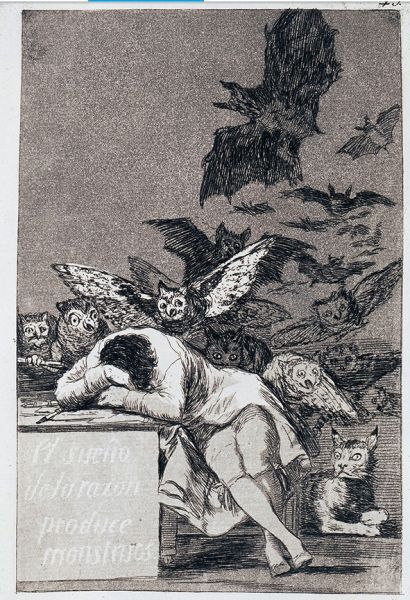

5. 弗朗西斯科·何塞·德·戈雅·卢西恩特斯——《梦魇》

《梦魇》(The Sleep of Reason Produces Monsters),藏于圣彼得堡冬宫博物馆(State Hermitage, St. Petersburg)

戈雅刻画了一个沉睡的艺术家,在睡梦中被恶魔纠缠,表现了在18世纪那场试图改变世界百科、科学以及工业模式的启蒙运动的后期,理智的脆弱不 堪。戈雅既悲观又仁慈地认为,理智只是我们精神世界的一部分,它必须同世界上的黑暗面共存。在现代初期,这幅伟大作品的是古老的圣安东尼的诱惑的回响,毕 竟这古老的纠缠并未消失。

6. 泰奥多尔·席里柯——《疯癫的肖像》(1822)

一个沉迷于赌博的女人,泰奥多尔·席里柯(1791-1824)

在浪漫主义时期,内心与精神世界的极端痛苦都变成了诗歌与艺术。这种内省的情绪让人们从一个全新的视角来欣赏席里柯的《疯癫的肖像》。席里柯一 共画了十幅同样主题的作品,现存的仅有五幅,画中所有的人物都出自他的朋友乔治(Etienne-Jean Georget)医生的病人。在《疯癫的肖像》中,画家流露出他对这位饱受抑郁折磨的女患者深深的尊敬和同情。抛开世俗的刻板印象和固有偏见,席里柯把精 神疾病看作人类生存状况的一部分。作为一个经常刻画死亡和暴力的画家,席里柯无疑更能理解精神病人的世界。

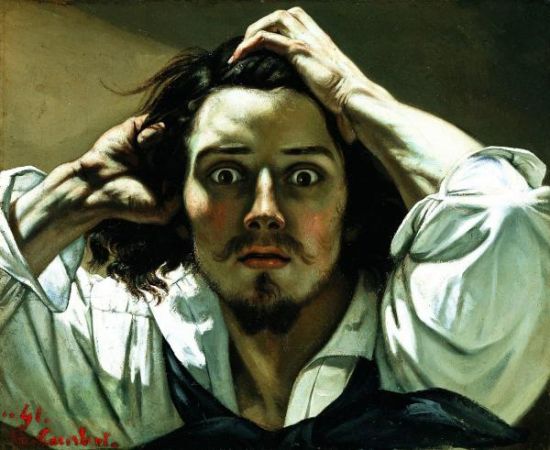

7. 居斯塔夫·库尔贝–《自画像》(绝望的男人)(c. 1843 - 45)

《绝望的男人》,法国画家居斯塔夫·库尔贝,德国法兰克福2010年10月14日展出

在一个浪漫与狂喜的瞬间,库尔贝给他自己画了一幅“疯子”自画像,画中他看起来近乎疯癫,充满恐惧。他这种绝望的精神状态并不是可耻的病态,而 是艺术家的骄傲。丢勒《忧郁》的理念在浪漫主义时期被注入了新的力量,库尔贝再次将天才和疯子画上了等号。这张绝望的脸尽管有让人误以为与酗酒、吸毒等相 关,却是19世纪先锋的象征。画中的库尔贝看上去像是德加·艾伦·坡(Edgar Allan Poe)悬疑小说中的人物,从某种程度上说,他的想法为第一批现代艺术家们所着迷。

8. 文森特·梵高–《耳朵戴着绷带的自画像》(1889)

文森特·梵高(Self-portrait with Bandaged Ear),文森特·梵高(Vincent van Gogh), 1889

梵高曾被19世纪的一幅画作《雨果·凡·德·胡斯的疯癫》(The Madness of Hugo van der Goes)所深深吸引。在这幅画中,这位疯子艺术家因为精神疾病而身陷修道院,苦不堪言。而他身边的人也失去了拯救这位受尽折磨的男人的希望。梵高曾写道 他有时从这幅画中看到了自己。《耳朵戴着绷带的自画像》是梵高割掉自己耳朵不久后所作的,他在这幅画中表现出相似的痛苦。或者这就是他?画中梵高的眼睛像 蓝水晶一样,他的眼神敏锐而犀利,仿佛能看穿一切。他平静而真挚地看着他受伤的脸。他既不“理智”,也不“疯狂,他只是一个用勇气和诚实向我们诉说的平常人。

9. 爱德华·蒙克——《尖叫》(1893)

人们纽约曼哈顿的现代艺术博物馆(MOMA)欣赏爱德华·蒙克(Edvard Munch)的《尖叫》(The Scream)

疯狂是现代艺术作品的一个元素。《尖叫》呈现出了这种普遍性。蒙克表示,这就是今天的生活让我们所感受到的。因为承受痛苦和孤独和像在天空下呐 喊心情不过是理智的人在应对这个疯狂世界时的正常反应,根本称不上是痛苦的折磨。蒙克以艺术家的眼光重新评估了自浪漫主义时期的精神病的界定,然后得出这 样一个结论:这世上本不该有疯人院,因为整个世界就是个疯人院。

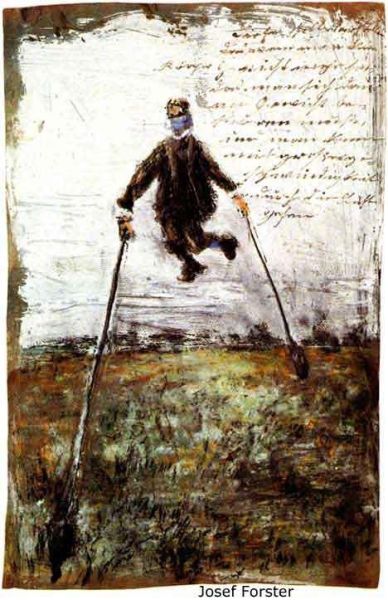

10. 约瑟夫·福斯特——普林茨霍恩展览上的无名作品(1916年后)

约瑟夫·福斯特——普林茨霍恩展览上的无名作品(1916年后)

蒙克与凡·高已经为“疯狂”在现代艺术中正身,把它视为一种积极的价值,医学界对这一富有远见的事实的认同就只是时间问题了。1933年,汉 斯·普林茨霍恩医生去世,在去世之前,他收集了一系列精神病患者的画作,这些作品现在以“界外艺术”闻名于世。从艺术家的角度来看,“疯狂”本身已成为一 种艺术创意的源泉。