引言

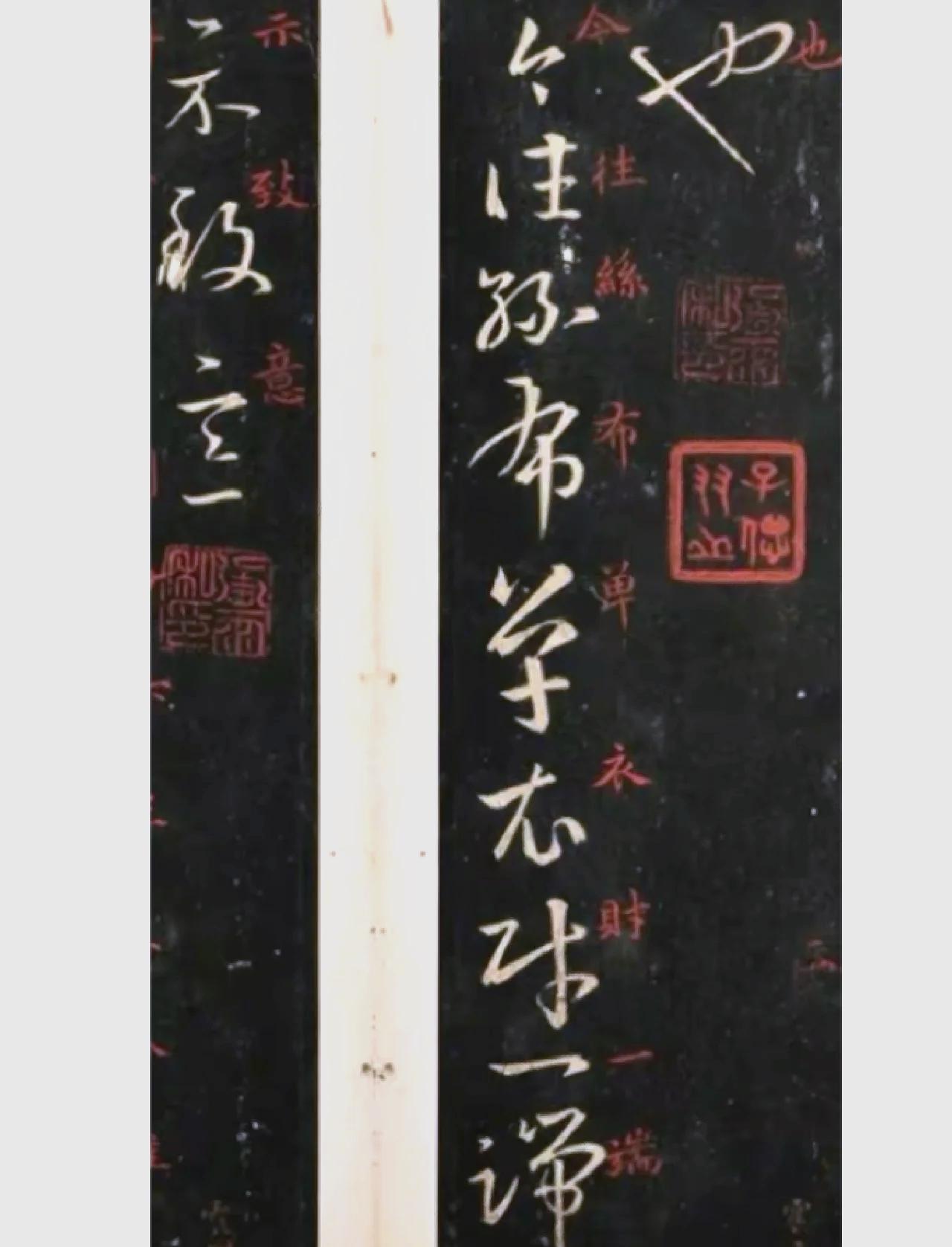

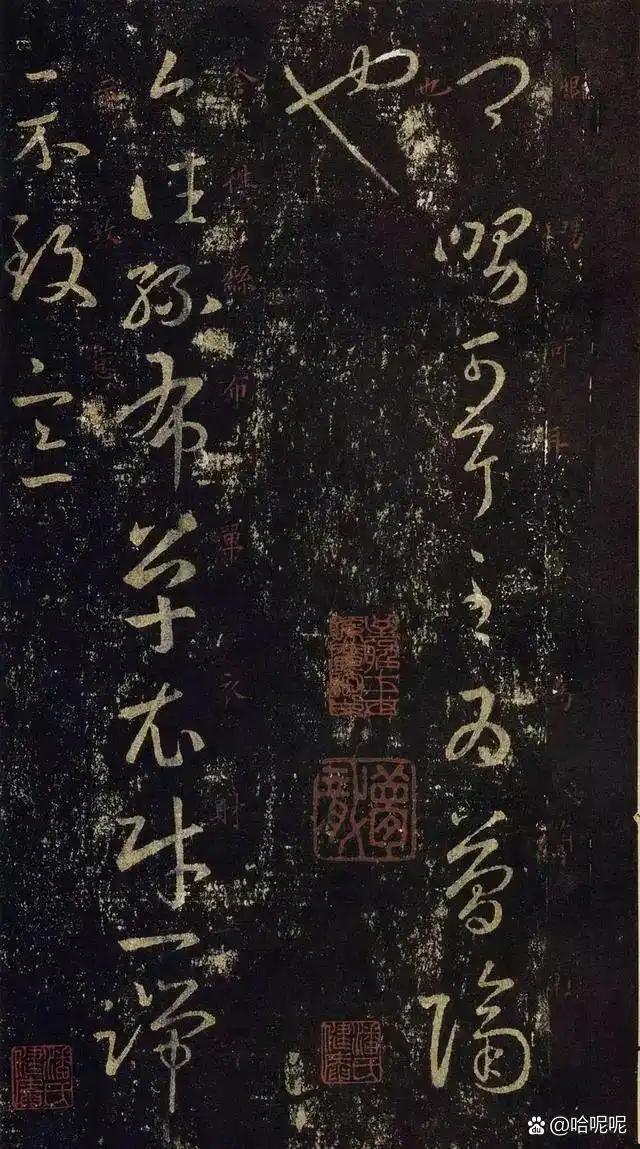

东晋王羲之的《十七帖》,作为其草书尺牍的集大成者,历来是书法史研究的焦点。其中诸帖,或论仕隐,或询药石,或叙离情,内容各异,书风亦随之变幻,共同构建了一个丰富而立体的士人精神世界。《丝布衣帖》在其中显得尤为特殊:其文辞简至极处,仅“今往丝布单衣财一端,示致意”十二字,记录了一次再平常不过的衣物馈赠;其书法亦无刻意安排的奇崛之态,却于自然流露中展现出一种独特的节奏与气韵。

这种“简”与“常”,或许正是其长期被学术讨论所相对忽视的原因。然而,正如孔子有云:“礼失而求诸野”,日常生活的细微处,往往最能折射一个时代的文化精神与审美风尚。《丝布衣帖》正是一件这样的作品。它如同一扇微小的窗口,透过它,我们既能窥见东晋士族间物质交往的具体情状,又能体察书圣在处理不同性质文本时,其心绪、笔法与之产生的微妙共振。尤为重要的是,此帖未见于唐代褚遂良所编《右军书记》,其早期流传脉络独特,主要赖《鼎帖》等后世刻帖存世,这为其文本与书风的可靠性研究带来了特殊议题。

因此,本文不拟将此帖仅视为一件孤立的书法作品,而是将其置于六朝社会文化史与王羲之个人尺牍书法的双重脉络中,对其进行一次深入的“显微”研究。通过解读“丝布单衣”背后的文化符号,分析其书法形式的生成逻辑,并在此较视野中定位其艺术特质,力图充分开掘这通短札所蕴含的深厚学术价值。

一、物之礼:“丝布单衣”与六朝士人的交往习俗

《丝布衣帖》的核心是“物”——“丝布单衣”。对此物的解读,是理解全帖意涵的基础。它绝非简单的日常用品,而是承载着特定社会文化意义的“礼物”。

(一)“单衣”的礼仪属性

《资治通鉴》中有载“单衣”乃“江左诸人所以见尊者之服,所谓巾也”,是江南人士交际时穿的盛服,其隆重程度仅次于朝服。这表明,王羲之所馈赠的并非一件普通的室内便服,而是一件可用于正式社交场合的礼服。这一行为的意义因此变得重大起来。它并非随意的人情往来,而是蕴含着对友人的高度尊重与深厚情谊。赠送一件“盛服”,其意味类似于今日赠予一套高品质的正装,既关乎实用,更关乎体面与情谊的表达。这使得此次馈赠超越了物质层面,进入了社会礼仪与情感交流的范畴。

(二)“丝布”的材质与时代风尚

帖文特别指明了衣料的材质——“丝布”。丝,在古代中国长期是奢侈品与社会地位的象征。《盐铁论》中尚有“古者庶人耋老而后衣丝”的记载,虽至东晋门阀政治下,士族衣丝已无严格限制,但其作为高档织物的属性未变。丝布兼具丝的光泽华美与布的挺括质感,是制作礼服的上佳之选。此外,结合王羲之及其交往圈普遍热衷“服食”(服用五石散等丹药)的背景,服食后身体发热,“冬月犹着单衣”,且皮肤敏感,需“质地细腻柔软的衣料”。丝布恰好满足这些要求:光滑、透气、轻柔。因此,选择丝布单衣作为礼物,既符合士族的生活品位,也贴合其实际的生活需求,体现出赠予者的体贴与周到。

(三)“财一端”的度量与情意

“财”,在此处作“仅”、“只”解,意为“仅仅一点”,是古人书信中常见的自谦之词。“端”,是古代布帛的长度单位,虽有二丈、六丈等不同说法,但均指一段完整的、可供裁衣的布料。以“端”为赠,是当时通行的做法。这句“今往丝布单衣财一端”,整体语气谦和而真诚,意为“现在给您送去丝布单衣料子,仅仅一段,聊表心意”。这种表达,将一次郑重的馈赠,包装在轻描淡写的谦辞之中,正是六朝士人交往中崇尚的优雅与含蓄风度的体现。

综上所述,《丝布衣帖》所记录的,是一次典型的、浸润于六朝文化土壤中的士人“礼尚往来”。其所赠之“物”,是功能、礼仪与情感的复合体。理解这一点,是我们进一步赏析其书法艺术的前提,因为书写的内容,直接影响了书写时的心境与状态。

二、书之意:文辞简洁性驱动下的书法形式生成

与《十七帖》中其他内容复杂、情感起伏的尺牍相比,《丝布衣帖》的文本具有鲜明的“简洁性”与“单一性”。这一特性,对其书法形式产生了决定性的影响。

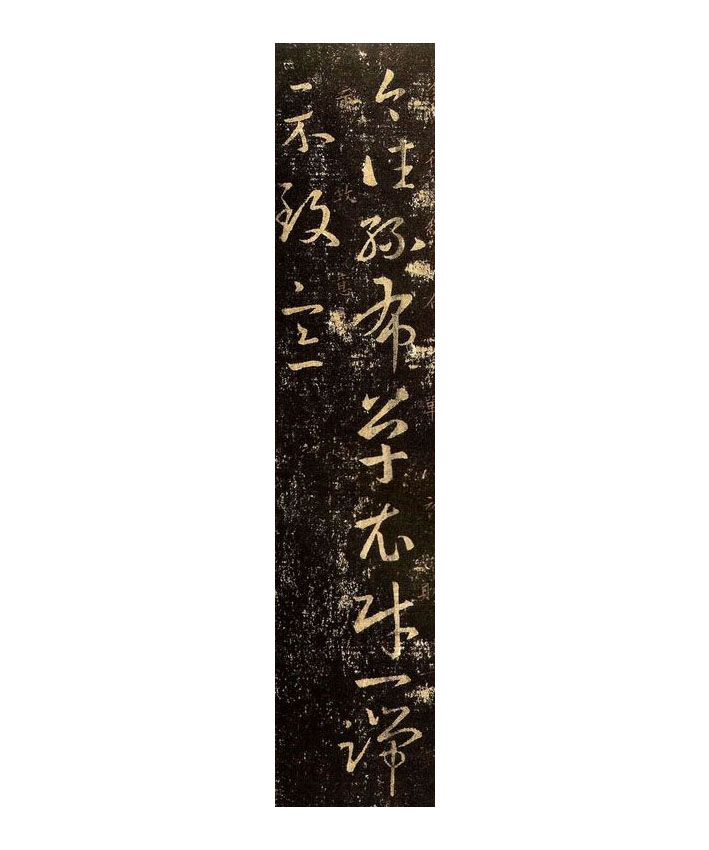

(一) 一气呵成的章法节奏

帖文仅一句完整的话,陈述一个单一事件。这种文意上的毫无羁绊,使得书写者无需在行文过程中停顿、思考或转换语气。反映在章法上,便形成了前所未有的连贯性与统一性。

首行“今往丝布单衣财一端”,恰好构成一个完整的语义单元,也占据了完整的一行空间。值得注意的是字形在这一行中的微妙变化:起首“今”字,体势相对横扁、收敛;随着书写的推进,至“布”、“单”、“衣”诸字,字形逐渐放大、取势转为纵长;至行末的“端”字,已是一个体态开张、笔力沉着的典型王字草书。这种“由横转纵、由小趋大”的视觉过程,仿佛是整个书写动作的自然记录——从落笔的稍显谨慎,到中间的流畅运笔,再到行末的尽情挥洒。它形成了一种逐渐释放、渐入佳境的节奏感。第二行“示致意”三字,作为全篇的收束,字形复归适中,笔意含蓄,与首行形成呼应,稳稳地托住了全篇的气韵。

(二) 率真浑穆的笔法与气息

由于文意简单直接,无须像《药草帖》那样包含征询(“须药草,可得示乎”),也无须像《逸民帖》那样进行婉拒(“似梦中语耶”),王羲之下笔时的心境必然是单纯而肯定的。这种心境外化为笔墨,便呈现出“沉着痛快”、“刚柔并济” 的特征。

资料中指出其用笔“先转后折”。圆转的笔法保证了线条的流畅与贯气,而方折的介入则增添了骨力与顿挫。这种转折自如、刚柔相济的用笔,使得线条富有生命力,既不流于浮滑,也不失于板滞。全帖因无换行造成的停顿与构思间隙,气息从始至终保持高度贯通,营造出一种“浑穆统一”的审美感受。这种“浑穆”,源于心无杂念的专注与笔随气行的自然,是技巧高度纯熟后进入的自由境界。

三、比较视域下的《丝布衣帖》定位

将《丝布衣帖》置于王羲之同类短札乃至更广泛的尺牍中进行比较,能更清晰地凸显其个性与价值。

(一) 与《药草帖》、《严君平帖》之比较

此三帖在《十七帖》中同属文字简短者。然而,《药草帖》因内容涉及征询对方意见(是否需要药草),其书写便带有了些许不确定性,笔势虽也浑穆,但不如《丝布衣帖》那般肯定直率。《严君平帖》内容为提及人物,虽也简短,但涉及具体人事情由,其章法布局仍受文意分段之影响。相比之下,《丝布衣帖》因文意的绝对单一,其书写的“目的性”最为纯粹,从而达到了形式与内容最高度的统一。

(二) 与墨迹本《行穰帖》、《妹至帖》之参照

《行穰帖》(“足下行穰九人还”)与《妹至帖》(“妹至羸情地难遣忧之”)是传世王字墨迹中著名的短札。资料中已敏锐地指出,《行穰帖》首行上半段亦有由小及大的趋势,但其下半段因心存“应决不”的疑问,字形复又变小。这恰恰反衬出《丝布衣帖》的难得——正因其文意毫无疑虑与转折,才能保持从一而终的、不断蓄势扩张的书写节奏。《妹至帖》则因涉及对妹妹病情的忧虑,笔触间流露出急切与牵挂,线条的跳动感更强,与《丝布衣帖》的沉稳浑穆形成另一种对比。

通过比较可知,王羲之尺牍的书风,是其特定书写内容、当下心境与高超技艺三者瞬间碰撞的产物。《丝布衣帖》正是其中因“文简意单”而催生出“笔畅气浑”风格的极端而又完美的案例。

结论

王羲之的《丝布衣帖》,其价值远不止于十二字的书法呈现。本文通过对其物质文化与书法形态的双重掘进,得出以下结论:

首先,在历史社会层面,此帖是解读六朝士族交往文化的一把钥匙。“丝布单衣”作为礼仪性盛服,其馈赠行为深嵌于当时的礼俗网络之中,是维系士人社会关系与表达情感的重要方式。对“财一端”等谦辞与量词的考析,亦生动展现了东晋文人交往的言语习惯与物质生活细节。

其次,在书法艺术层面,此帖是研究文本内容与书法形式互动关系的典范。其“由横转纵、由小趋大”的章法节奏与“率真浑穆”的笔法气息,直接受其文意简洁、无须换行的特性所驱动,展现了王羲之在处理不同性质尺牍时卓越的“形式生成”能力。这种心手双畅、无意于佳而自佳的境界,正是其书圣地位的绝佳注脚。

最后,在比较视野中,《丝布衣帖》以其内容的极度纯粹,成就了其书风的高度统一与完整,在王羲之的尺牍体系中占据了独特的位置。它提醒我们,书法经典的价值,不仅存在于《兰亭序》的宏大叙事与《丧乱帖》的激烈情感中,也存在于这些关乎日常、发于自然的短小尺素之中。

《丝布衣帖》如同一曲凝练的短歌,它告诉我们,在波澜壮阔的历史与艺术长河中,那些关乎一衣一物的温情片刻,同样拥有穿越时空、打动人的永恒力量。对其的深入研究,不仅丰富了我们对王羲之个人的理解,也为更全面地构建六朝社会生活与艺术生态图景,提供了宝贵的一砖一瓦。

参考文献

[1](宋)《鼎帖》.

[2](唐)房玄龄 等,《晋书》,中华书局,1974.

[3](宋)司马光,《资治通鉴》,中华书局,1956.

[4]刘涛,《中国书法史·魏晋南北朝卷》,江苏教育出版社,2002.

[5]祁小春,《王羲之〈十七帖〉汇考》,上海书画出版社,2011.

[6]扬之水,《中国古代金银首饰》,故宫出版社,2014.

[7]白谦慎,《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》,三联书店,2006.

[8]王玉池,《王羲之书法论注》,江苏美术出版社,1990.

[9](汉)桓宽,《盐铁论》,中华书局,2015.

[10]《礼记》,中华书局,2017.