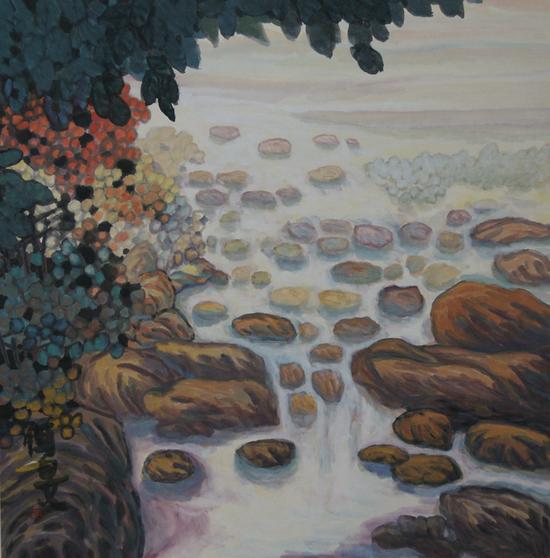

杨佴旻《秋水无声》70X70cm 2014 纸本设色

杨佴旻《秋水无声》70X70cm 2014 纸本设色

1985年左右杨佴旻创作的色彩水墨画可以说是其在色彩与技术上进行探索尝试的佐证。1984年杨佴旻创作色彩水墨画《秋露》 、《山水》、《攀》,1985年的《清凉世界》以及1986年的《版纳情》,如果说这些画的构图里还可以看到传统水墨的痕迹,那么,这些画的色彩已经开始标新立异了,画家已不再局限于仅用书法线条和墨块来表现,他已经开始探索用色彩来增强画面的立体感。

1989年杨佴旻创作色彩水墨《旷工图》、《火焰山》、《桂林山水》等,已经渐渐显露出“杨氏技法”的风格,细品这一时期杨佴旻的创作,可以发现,画家已开始熟练地将抽象写意的构图与色彩融和地结合在一起,从容诗意又饱含哲思地表达自己对这个世界的独特感受,他抓住最能冲击他内心的东西,并用自己慢慢形成的独特的绘画语言表达出来。值得一提的是1988年杨佴旻创作的版画《德陪斯苔·我》颇能代表画家那一时期的精神状态,画面空灵的残月与飘忽的人影,而“我”正如这画风一样,是那么卓然独立,这可以说是一个艺术家追求不断超越、决意革新的一种精神上的姿态与宣告,每读此图,不免感动,这也标志着杨佴旻艺术风格正逐步趋向稳定。

这一时期杨佴旻在水墨画革新上的探索与尝试,可以说是稳稳地跨出了一大步。正如他自己所言,“如果说80年代早期的绘画我还停留在模仿学习阶段,中规中矩,符合程式;那么,从80年代后期开始,我力图背离已有的技术,探索一种新的创作理念与技法,在不断的创作实践中逐渐形成自己的艺术风格。我要画出适合现代人审美趣味的画作,并通过探索彩色水墨,找到一种新的技法来呈现我想要表现的画面或境界。”

事实上,任何具有标志意义的艺术或艺术家,归根到底还是当时社会或某个时代的产物。画家杨佴旻在艺术上的探索、开创与创新,无疑也是当时开放、进取与蓬勃的社会风气和思潮的一个缩影。

突破传统创造现代 今天辉煌需今天画家亲手造就

著名艺术评论家李小山评价杨佴旻的画作时如此写道,“无论从哪个方面评判,一个时代必然具有一个时代的绘画,传统是过去的辉煌,今天的辉煌是依靠今天的画家亲手造就的”。杨佴旻,就是这样一个执意突破传统、超越过去辉煌、创造今天辉煌的艺术家。

如果说1991年杨佴旻创作的《早春》、《江南》以及1992年创作的《早晨》、《泊船》、《水乡》等作品,其构图色彩技法还有一些传统水墨的痕迹,甚至还有留存一些学习国画大师“林吴体系”的风格,那么,1992年他在保定画室创作完成的《白菊花》,则彻底宣告其在色彩与技法上的创新已自成一体自成风格。

值得一提的是杨佴旻1991年创作的《钟声》,金铜色的大钟撞向一片混沌的黑灰。1991年夏天杨佴旻和同学们第一次到敦煌,哪里绚丽灿烂多彩的敦煌壁画冲击着他的整个身心,这才是真正的艺术的世界,他疯狂地爱上了那里。游历敦煌,杨佴旻真切地认识到:中国源远流长的书画艺术历史长河里,不仅仅是黑白文人水墨画,中国画应该延续其色彩丹青这一更为久远的传统。他亲眼所见所感,更坚定了自己在色彩与技法上创新与革新的决心。1991年杨佴旻创作的《钟声》,或许就是他对过去还徘徊模糊的艺术认识的一个彻底的告别。