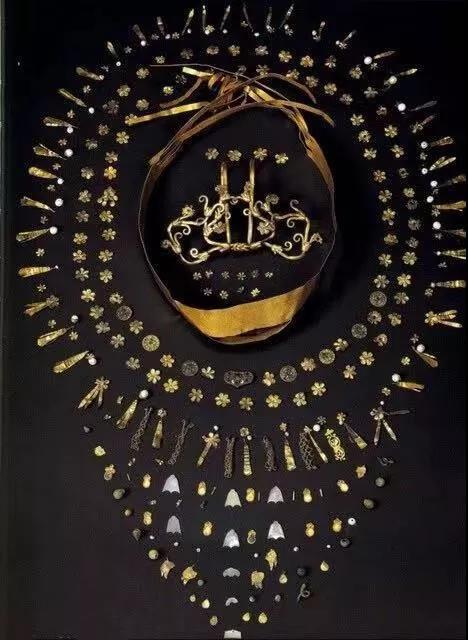

图8:蜀国公夫人贺若氏墓出土首饰零件,与萧后花朵类似。

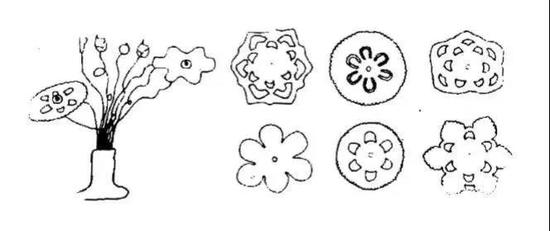

图9:唐濮王妃阎婉墓出土的花树与各式花朵

图10:萧后冠饰花树上各式花朵

隋唐因袭了“花树”这一称谓,并对等级差异进一步细分。但从此次发现上看,隋唐式花树与汉晋式“步摇”开始有了不同,不再是在枝干上缀饰摇曳的珍珠或叶片,而是直接将花朵装于可弹动的螺旋枝之上,依然可“随步摇动”,也确实符合“花树”之名。

如此一来,以往若干唐代命妇墓葬中出土的“不明花饰”也得到了正名,如湖北郧县濮王妃阎婉墓⑨、陕西咸阳蜀国公夫人贺若氏墓(图8)、西安阎识微夫人裴氏墓、西安金乡县主墓⑩中,均有出土数百件花朵、花蕊、花叶、珠宝残件,应当就是基座腐朽散落的花树花朵。裴氏冠和金乡县主冠还有在花朵上夹杂小人、鸟雀等饰件,这种做法到了宋代被大放异彩。

难得的是濮王妃阎婉墓(图9),首饰残件中还有一件带基座的花树,形态做法和萧后花树很接近,而且花朵、花蕊形态也各不相同(图10)。

第二点,隋唐制度中所称的“小花并如大花之数”,以往常常被释读为“小花树的数目与大花树相同”,即皇后有大小共24株花树。这种释读方案甚至也被后来的宋、明制度采用,明确注记“大小花二十四株”、“前后各十二株”。

但从萧后首饰中看,至少在隋至唐初,此句很可能应解释为“每株大花树中,小花的数目与大花树总数相同”,即若大花树为12树,每树便有12朵小花。不过萧后冠饰中发现了13组花树,每树13朵,比当时皇后制度多了一组,原因尚不明确,或许与李世民对前朝皇后特别礼遇拔高一格有关。