今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,谨以此文纪念在1943年“9·28王厂突围战斗”中为国捐躯的朱程烈士。

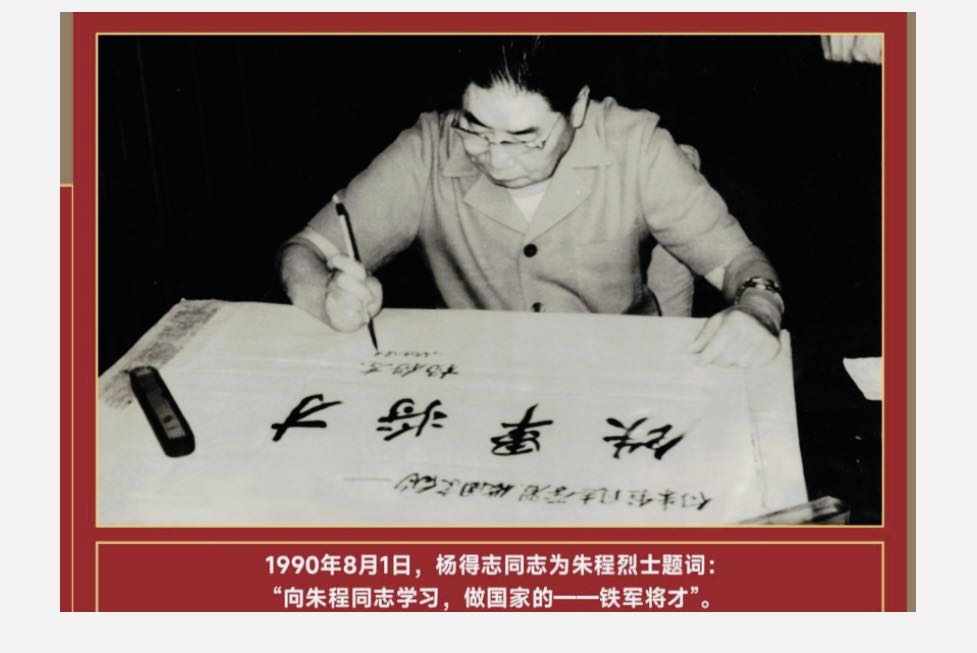

朱程被开国上将杨得志誉为“铁军将才”,被民政部列入第一批著名抗日英烈和英雄群体名录,被浙江省民政厅、省委党史研究室列入浙江省第一批著名抗日烈士和英雄群体名录。他的名字载入《全国百名抗日英雄谱》。

矾山之子

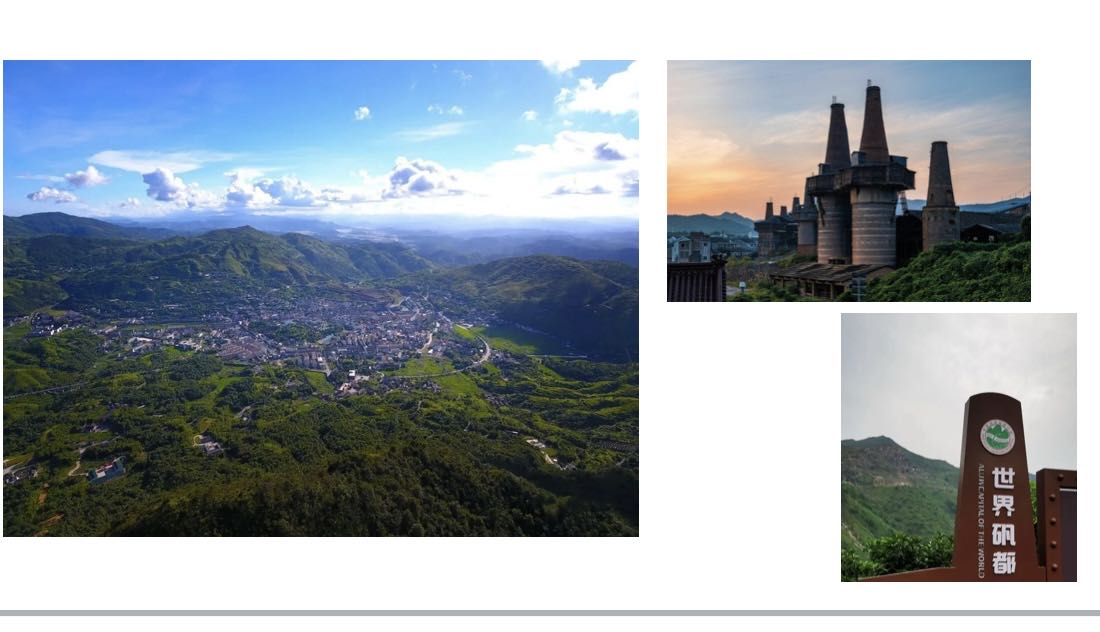

朱程是诞生于“世界矾都”的民族英雄。

朱程的故乡矾山,位于闽浙交界的东海之滨,因矾而生,因矾成名。拥有600多年的开矿史,明矾储量占世界60%,占中国80%,被誉为“世界矾都”。

矾山有“四面山三边海”的神奇地理位置,东有苍南之巅鹤顶山,西有水尾山、狮头山,北有牛头山,南有鸡笼山,鸡笼山上威武的“石将军”巍然耸立。矾山人有着山一样的硬气,海一样的大气,“鹤”“鸡”“牛”“狮”一样的灵气。

几百年来,矾山人在采矾、炼矾、挑矾的超强劳动中,在条件极其简陋的矿洞里,用血肉之躯与山体搏斗,炼就了坚韧、踏实、豪爽、豁达的矾山人个性。在那漫漫的挑矾古道上,留下挑矾工负重前行的坚韧足迹和千辛万苦的滴滴血汗。

矾山之子朱程,沿着矾道征程出发,山一“程”,水一“程”走到外面的世界,红色足迹遍及大江南北的浙江、福建、广东、江苏、上海、湖北、山西、河南、河北、山东等地。朱程33年的生命历程,犹如千锤百炼的明矾晶莹剔透冰清玉洁,生得“明”白,死得不“矾”。

学贯中西

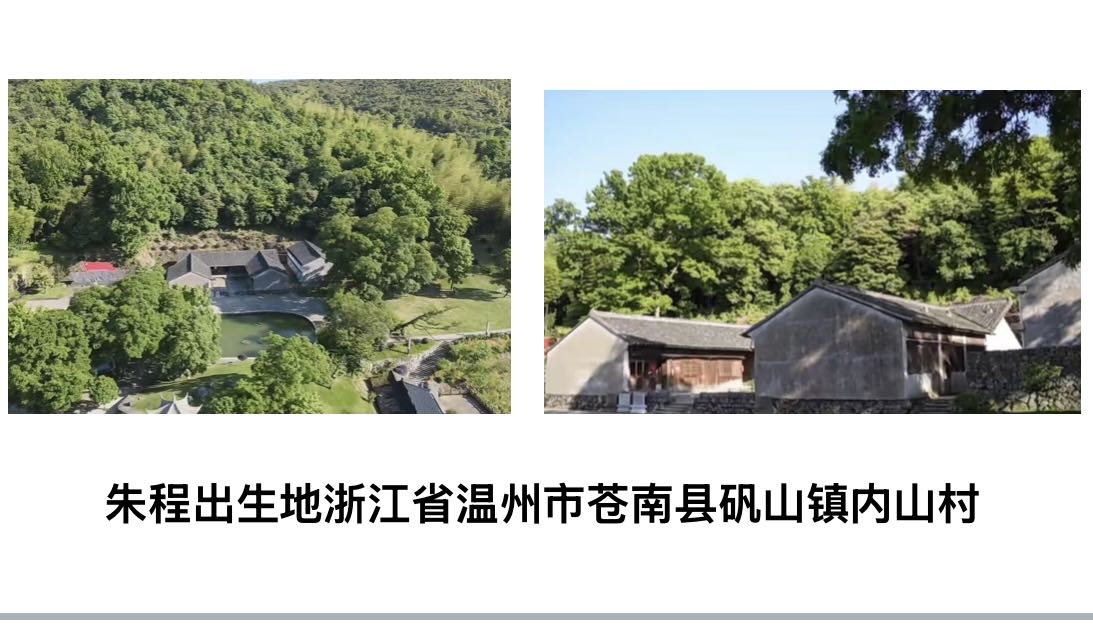

1910年12月20日,朱程出生在矾山内山村一个矿工家庭。朱程虽出生农村,但作为产业工人的后代,他沐浴着矿山的现代工业文明长大。父亲朱良移是矾窑司称,掌管明矾生产第一关,为矾窑24脚工之首,工资较高,收入稳定。殷实的家境,让朱程自幼接受良好教育。他六岁私塾开蒙,接着就读韫山小学、乡立蒲门高小、旧温属商科职校、集美学校、黄埔军校、日本东京铁道局教习所。

塾堂苦读为朱程打下儒学根基,懂得“天下兴亡、匹夫有责”。而在韫山小学(矾山一小前身)、蒲门高小(马站小学前身),朱程初次涉猎公民教育、自然科学、生理卫生、历史地理等新学科,丰富了知识,开阔了视野。

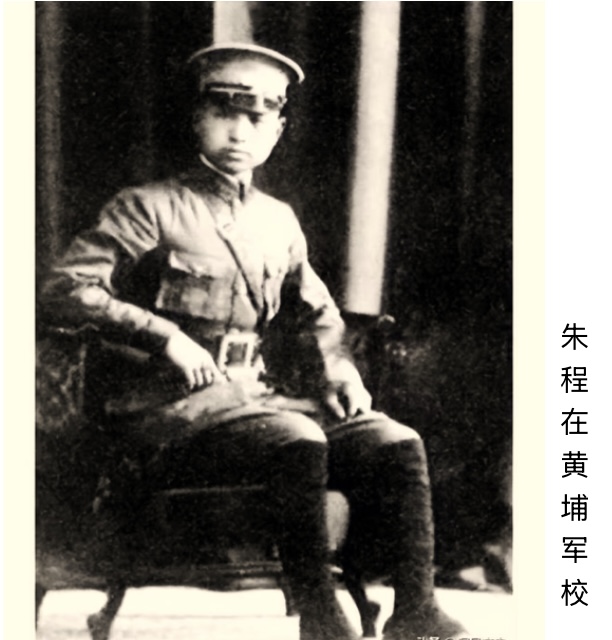

1925年秋,15岁的朱程第一次走出大山,来到旧温属商科职业学校(温二高前身)。这时的温州,正在中共温州独立支部的领导下,如火如荼地开展国民革命运动。朱程积极参加学生运动,结识了就读瓯海公学的平阳麻步人陈阜,两人志同道合,结下深厚的友谊。后来朱程南赴厦门,就读集美学校。他谨记集美“诚以待人、毅以处事”的“诚毅”校训,深受学校创始人陈嘉庚先生爱国情怀的熏陶。1928年秋,18岁的朱程考入黄埔军校(武汉)步兵六期,军校教育培养了朱程的军人意志,锤炼了朱程的军人风范、军人品格,铸就了朱程一生不变的军人魂。

1934年春,朱程赴日留学东京铁道局教习所,就读专门部业务科。课余时间,朱程还和同乡王醒吾共同翻译了《一九三六年苏联执行委员会之报告与计划》和《日本政治机构与军部制霸之基础》。留学东瀛,朱程接受欧风美雨的洗礼,接触到更多马克思主义书籍,结交东京的中国留学生群体,和刘披云、李化方、李士豪、王醒吾等新中华学会会员一起,每两周举行一次座谈会,探讨国际形势和中国社会问题。

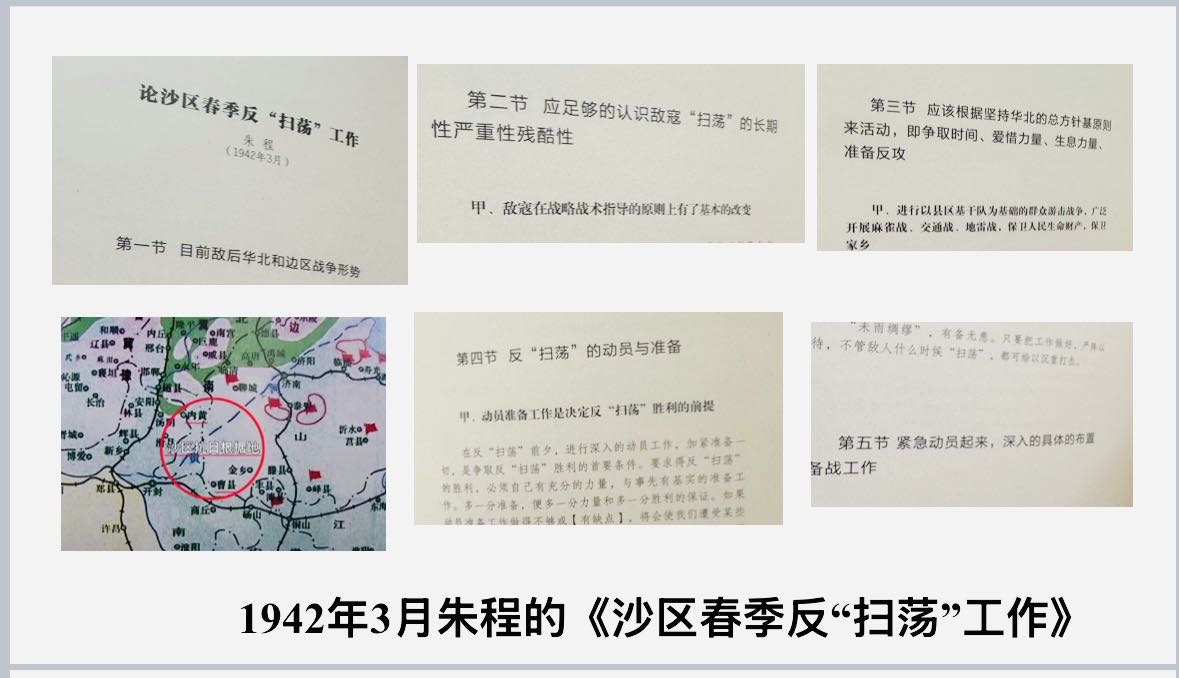

在那个兵荒马乱的年代,朱程能够接受系统的学校教育,形成丰富的知识结构,为他后来的戎马生涯,奠定了良好的文化基础,成为文武兼备的军中儒将。例如他1942年3月所作《沙区春季反“扫荡”工作》,堪称经典教科书。文章首先分析“目前敌后华北和边区战争形势”。他认为,敌后战争形势的“更加长期性与残酷性”。就沙区而言,战略地位重要,为通太行与冀南之交通要道,敌必“摧毁沙区、封锁沙区、孤立沙区”。

朱程既冷静分析形势,又有坚定必胜信念,他认为我们上有“英明的共产党、善战的八路军”,下有“民族革命战争中重大的民族社会基础”。朱程从“军事、政治、经济”多方部署“反扫荡”斗争,尤其针对日军的突袭、侧袭、夜袭、奔袭、合击,部署我军的麻雀战、交通战、地雷战。

文中可见他作为高级指挥官的高端指挥思想:“未雨绸缪,有备无患,多一分准备,便多一分力量和多一分胜利的保证”“要克服只看形式,不求实际的工作作风”“应要处处为群众利益设想,帮助与解决群众的困难与苦闷”“反‘扫荡’工作,应与群众切身利益联系起来”“反‘扫荡’不仅是军事前线的作战,而且是剧烈的政治肉搏战”等等。朱程当年的“战备观”“求实观”和“群众观”即使在几十年后的今天,仍不落伍。

红色启程

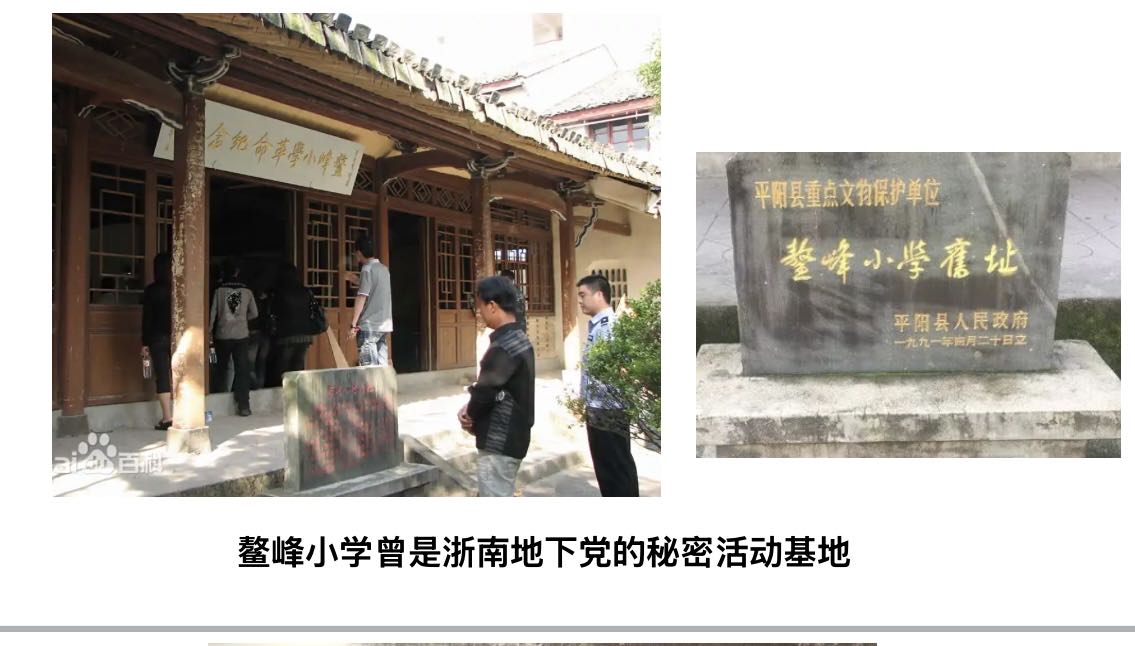

1931年春,朱程任教陈阜任校长的鳌峰小学(麻步镇实验中学前身)。陈阜按党组织意图招收进步教师吴毓、黄先河、梅康、池化龙、卓鸣銮等,以鳌峰小学为据点,开展革命活动。浙南农运领袖和革命领导人、浙南红军游击根据地创始人叶廷鹏化名“老金”,以学校伙夫身份暗中领导。以鳌峰任教为开端,朱程积极投身革命,踏上红色征程。

鳌峰小学停办后,朱程辗转到南京谋职。1932年初春,朱程入职南京铁道部所属的津浦路警察行政督察总署,后调任津浦铁路警察护路队第一大队第三中队任中队长。

朱程在浦口下关租下屋子,作为浙南党组织和红军游击队的联络点,受叶廷鹏之托为浙南革命武装筹措枪支弹药,浙南红军游击队的第一支枪就是朱程在南京购得。

朱程推荐陈阜、陈铁君、吴毓等家乡人考入国民党军政部南京化学兵分校。陈阜在学校以组织“抗日救国读书会”的形式,物色培养爱国青年投身浙南革命。张培农也到南京投奔朱程,被安排在兖州车站库房工作。张培农毕业于毛泽东亲自主持的第六届广州农民运动讲习所,曾以中央农运特派员身份回家乡开展工作。后来他北上和朱程一块组织抗日武装,任河北民军十一大队军需处长。张培农不仅自己成为朱程的得力助手,他还回老家招兵买马,带出罗晓晖、林献国等进步青年参加华北抗战。罗晓晖早年就在福建安溪接济过朱程,他们在抗日前线又密切合作,罗晓晖担任河北民军十一团第一大队大队长、华北抗日民军供应部主任、华北抗日民军司令部秘书主任等职,多次代表朱程到八路军总部向朱德和彭德怀汇报请示工作。

朱程在赴日读书前,还安排了黄先河进入上海航空新闻服务社工作,设法联络上海的中共中央党组织。最终通过黄先河的不懈努力,几经波折,浙南党组织与中共中央在上海的党组织终于取得联系,朱程在中间搭桥铺路功不可没。

智勇杀敌

1937年5月,华北局势紧张,为参加抗日救亡,朱程未待毕业就从日本提前回国。回国后,先到山西太原,在晋绥军官教导团当教官。七七事变后,加入河北民军,先后任河北民军第十大队、十一大队大队长。1939年秋,朱程任河北民军晋冀豫边区办事处处长兼第十一团团长。

朱程配合共产党人闻允志在十一团组织“民先”队,建立秘密党支部,任命共产党员担任该团的政工干部,十一团实际成为由我党掌握的一支抗日武装,活动于林县、汤阴、淇县、安阳一带,取得了攻打鹤壁集、高村桥的胜利,还多次破坏敌人的运输命脉平汉铁路。后来十一团和四团合并,朱程任四团团长。

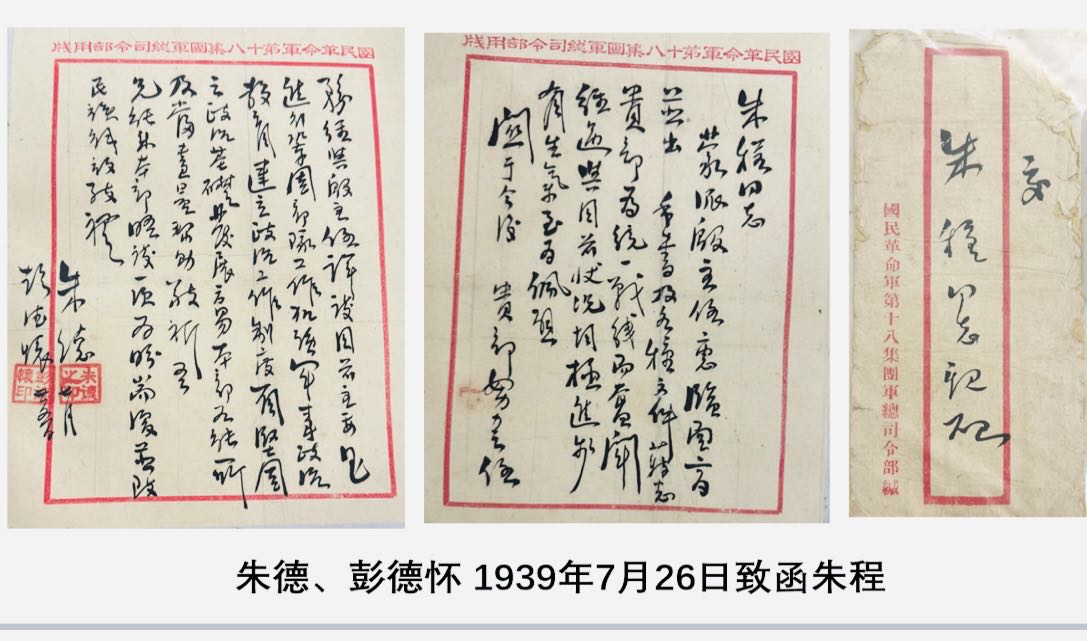

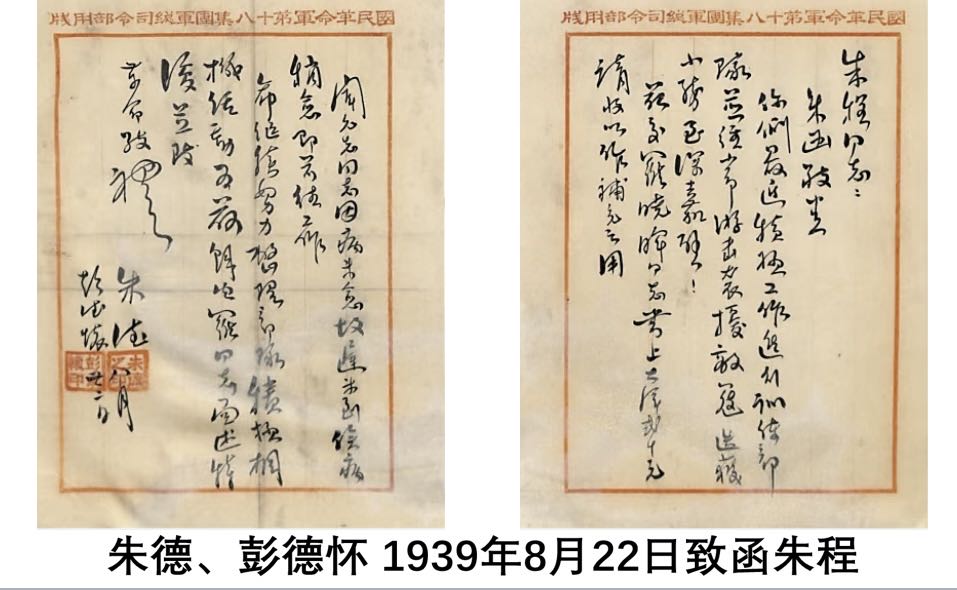

因河北民军总指挥排持异己。1939年7月7日,朱程在全团纪念“七七”抗战两周年大会上,通电四团脱离河北民军。7月中旬,朱程致函八路军总部,汇报部队脱离河北民军的情况。八路军总司令朱德、副总司令彭德怀联名回信,表示“甚为佩慰”。

同年8月,根据八路军总部的指示,河北民军第四团改编为华北抗日民军,朱程任司令员。1939年9月18日,经朱德、闻允志介绍,朱程加入中国共产党。

华北抗日民军首战是1939年9月的狮山伏击战。朱程亲自化装进行战前侦察,仔细观察地形、地物,摸清日军的兵力部署和活动规律,亲自部署作战方案,亲自战备检查和战前鼓动。29日上午10时,日军进入伏击圈,朱程一声令下,战士们向敌人猛烈射击,敌卡车全部被毁,击毙敌军100余人,缴枪80余支以及一批弹药、军用物资。华北抗日民军首战告捷,名声大振。

1939年11月,华北抗日民军奉命重返豫北林县,开辟太行南区抗日根据地。1940年初,朱程指挥华北抗日民军以少胜多,奇袭辉县九峰山。九峰山是太行支脉九座山相连的群峰,与山西陵川交界,是豫晋交通的重要关隘,九峰山主峰海拔1700多米,是辉县南太行的制高点。山上盘踞着董良俭为首的国民党第二战区第四游击纵队第八支队近2000人。九峰地势险要易守难攻,且匪兵超华北抗日民军3倍,只能智取不可强攻。

1940年1月28日,民军战士乘着夜色秘密登上九峰制高点王莽岭,然后兵分东南两路,直捣匪巢暖璋阁,活捉匪首董良俭。九峰山两天一夜,全歼土匪八支队,缴获各种枪支1000余件,解放周围30多个村庄,打开了从山西陵川经辉县到豫北平原的通道,为八路军二纵东进冀鲁豫边区奠定了基础。

血洒疆“厂”

1940年4月,朱程任八路军第二纵队华北抗日民军第一旅旅长,5月朱程兼冀鲁豫军区第一军分区司令员,随二纵东进冀鲁豫边区,开辟抗日根据地。1941年7月,朱程任冀鲁豫军区第五军分区司令员。冀鲁豫军区司令员杨得志曾说:“朱程同志率领的民军到达沙区后,在与当地群众密切携手下,英勇作战,成为开辟与坚持沙区抗日根据地的一支强大力量。”

1943年5月中旬,朱程奉命调往鲁西南,他率民一团告别沙区,打赢了自卫反顽战役,进入曹东南地区。

就在世界反法西斯战争形势发生重大变化,中国抗日战争度过了极端艰苦阶段的1943年的秋天,日本华北派遣军最高统帅部,调集兵力1万多人,配备飞机、坦克、汽车,向鲁西南根据地中心区进行大规模“铁壁合围”。为减轻驻单县三分区压力,朱程指挥驻曹县一带的五分区“牵引”敌人,为三分区突围争取足够的时间。

1943年9月28日清晨,日军骑兵第四旅团和步兵第10混成旅3000余人,奔袭朱程部所在曹县王厂村,形成铁桶包围之势。危急关头,朱程拒绝战士掩护他突围的请求,命令民一团和骑兵连三排突围,自己率领100余人进行掩护,最后生死决战在王厂村的一个土围子。疯狂的敌人4次发起进攻,2次施放毒瓦斯,朱程胸部中弹,仍坚决表示:誓死守住阵地,为抗日流尽最后一滴血。

惨烈的王厂血战,一百余人牺牲,军区司令员朱程33岁,地委专员袁复荣34岁,作战参谋刘波28岁。一团长桑玉山29岁,一团政委魏明伦26岁,一团党总支书记何楚雄27岁,一团直属队指导员刘旋22岁,年轻的烈士血洒疆“厂”,年轻的生命定格在黄河故道的太行堤畔……

丰碑永在

王厂血战,噩耗传来,“乡间父老为之俯首哀思,指战员中痛哭废食者百数十人”。1943年12月23日,冀鲁豫军区6000多人在曹县安陵堌堆举行追悼大会,杨得志在悼词中说:“朱程同志的牺牲,是我中华民族失一将才,边区部队失却了一个良好的指挥员,我党损失了一个优秀的布尔什维克干部。”

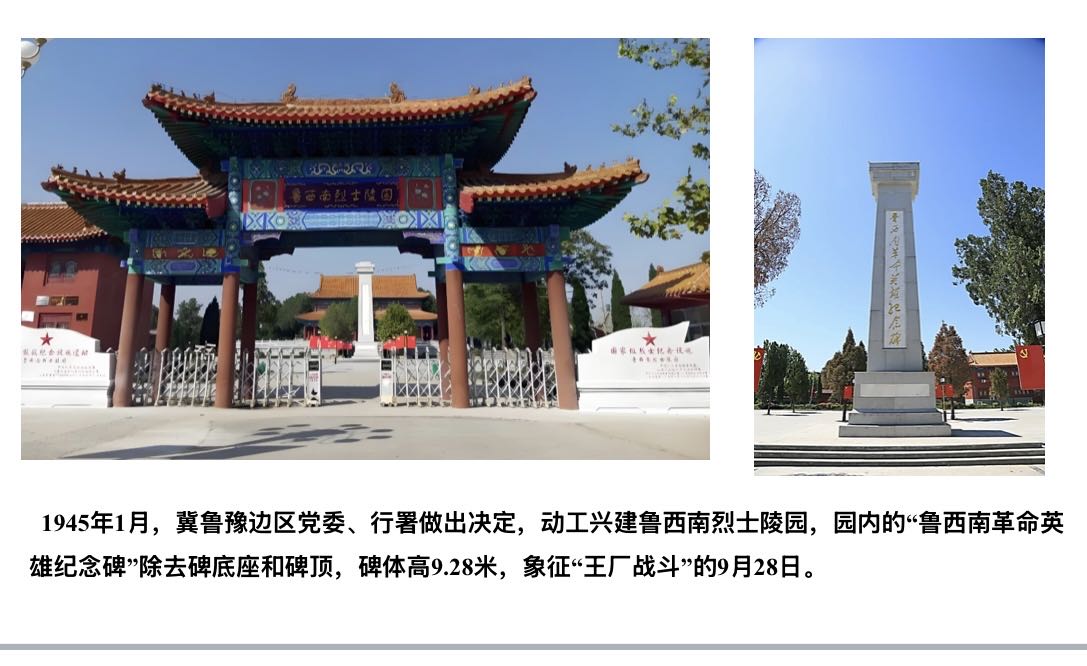

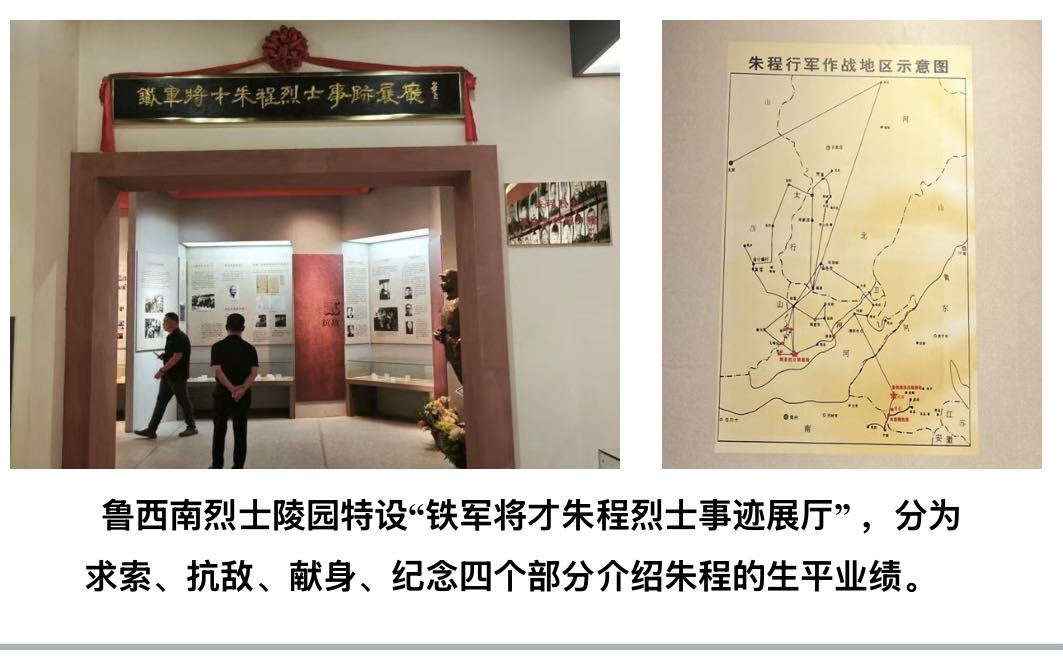

1945年1月,冀鲁豫边区党委、行署作出决定,为安息王厂战斗烈士,动工兴建鲁西南烈士陵园,园内的“鲁西南革命英雄纪念碑”除去碑底座和碑顶,碑体高9.28米。陵园展馆内设专题“铁军将才朱程烈士事迹展厅”,分为“求索”“抗敌”“献身”“纪念”四个部分介绍朱程烈士的生平业绩。

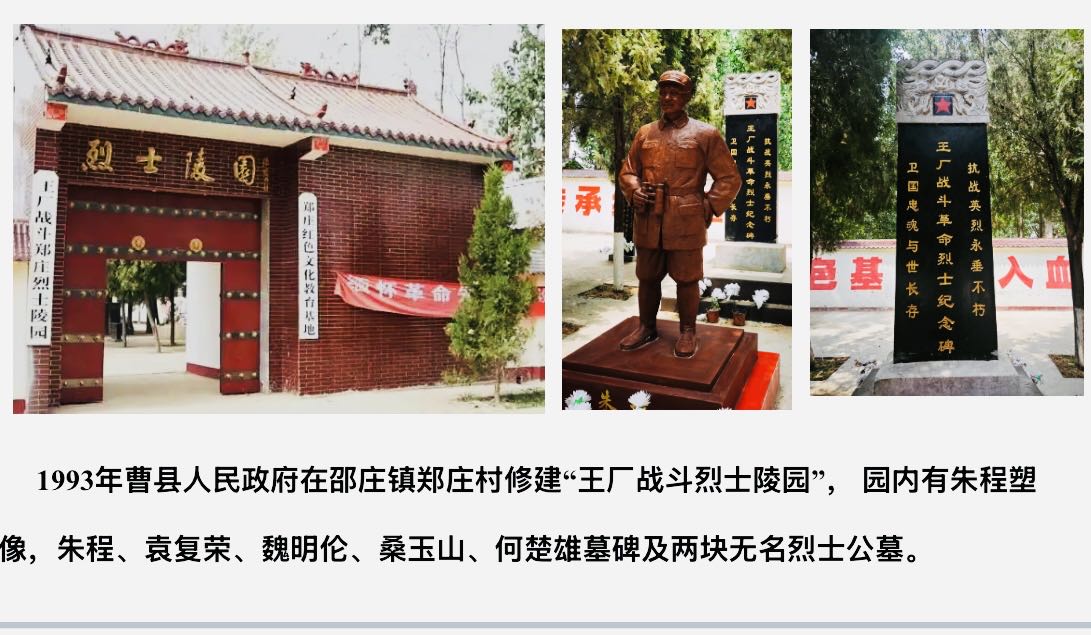

曹县人民政府出面,在朱程牺牲地邵庄镇建立王厂战斗郑庄烈士陵园,一位当年自发掩埋烈士遗体的村民后代张新轩老人默默为烈士守墓36载,他说:“陪烈士说说话,让英魂不孤单。”张新轩老人是位有着70多年党龄的老党员,两次被评为菏泽市道德模范。在“王厂战斗”80周年之际,朱程铜像在郑庄烈士陵园落成,时任曹县县委书记赵福龙和朱程之孙朱思共为铜像揭幕,随后召开纪念“王厂战斗80周年”座谈会,出版由杨得志题字的纪念文集《气贯长虹(新辑)》。

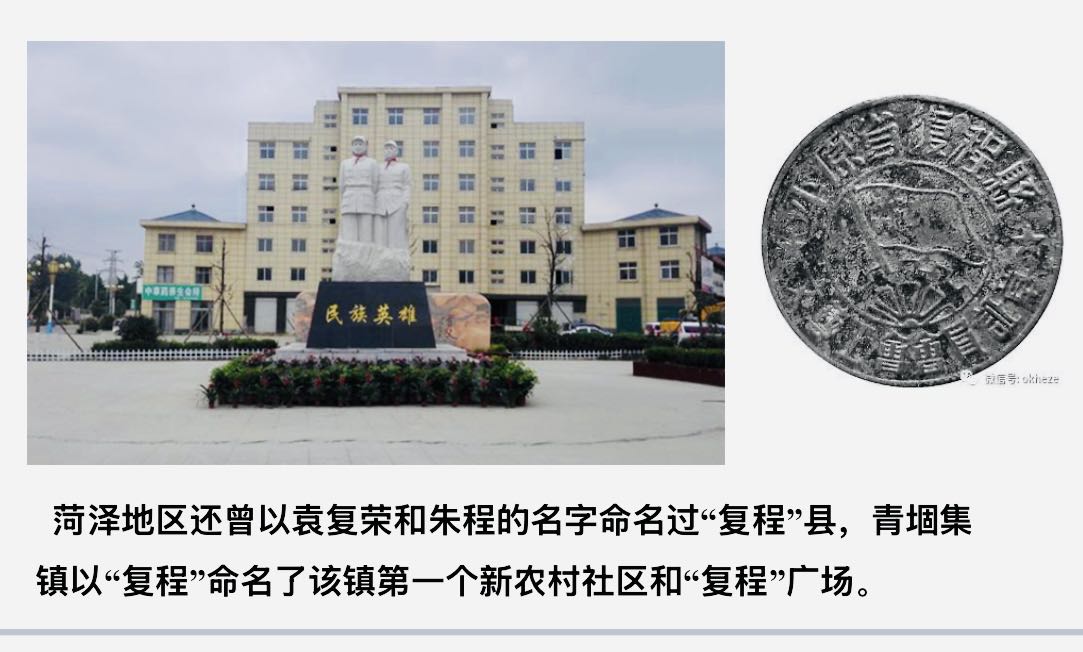

鲁西南地区还曾以袁复荣和朱程的名字命名过“复程”县,青堌集镇以“复程”命名了该镇第一个新农村社区和“复程”广场。

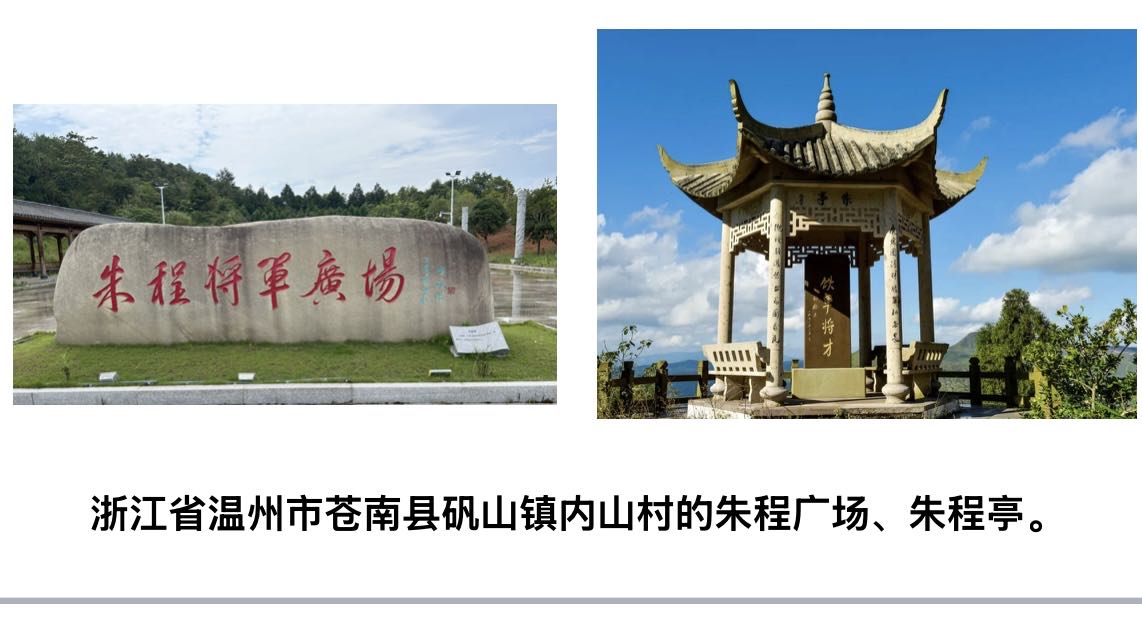

矾山老家朱程的后人和乡亲更以抗日名将为荣。朱程出生地内山村,古朴的朱程故居,开阔的朱程广场,秀丽的朱程亭台,威武的朱程雕塑,丰富的朱程事迹陈列馆。

该馆可算目前朱程最系统最全面的人物专题馆,办展方几乎找到所有现有能找到的朱程文字资料,走访朱程的女儿朱庙生,朱程孙儿朱思共,北上曹县、新乡、辉县等地考察,走访“王厂战斗”遗址、鲁西南烈士陵园。展馆以“矾心如初 真关漫道”“信仰如山 上下求索”“志坚如钢 血洒疆‘厂’”等三个单元,展示朱程没有长度却有厚度、有宽度、有温度的辉煌人生。

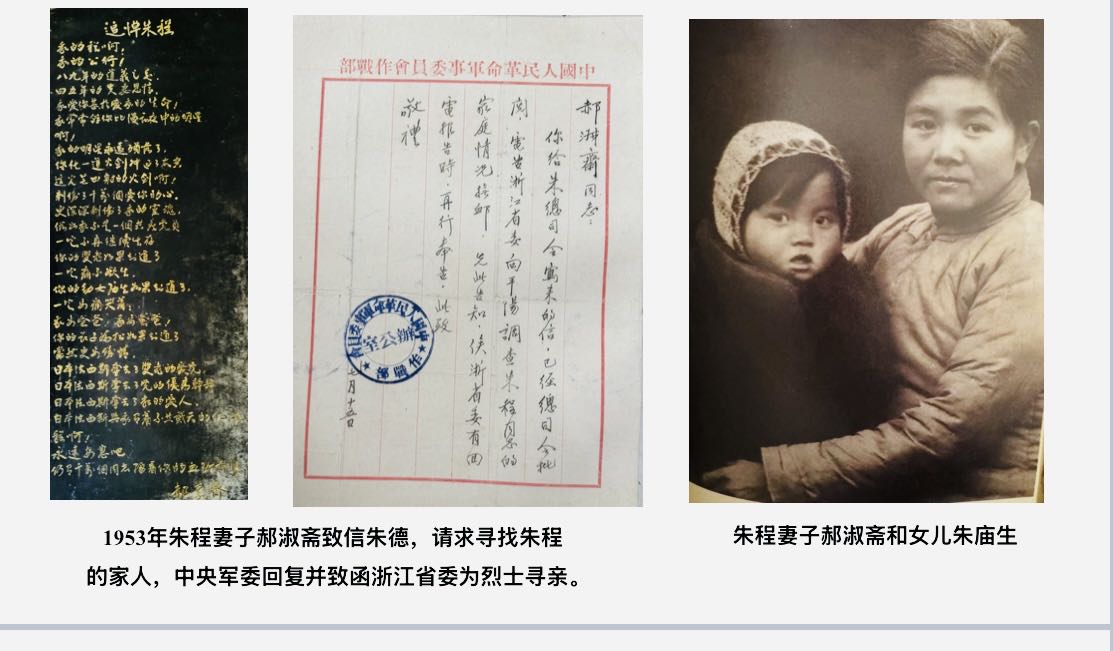

烈士远行,永远是亲人放不下的思念。在朱程追悼会上,妻子郝淑斋一首《悼朱程同志》情深意切,令人唏嘘。朱程牺牲后,郝淑斋把自己的籍贯改成温州矾山,把女儿朱庙生抚养成人。1953年郝淑斋致信朱德,请求寻找朱程的家人。朱总司令亲自致函浙江省委为烈士寻亲,郝淑斋终于找到朱程故乡的父母和孩子,从此按月寄钱给朱程父母。女儿朱庙生说永远记得第一次到矾山老家,奶奶拉着她的手说:“你的额头、眼睛太像你爸爸啦。”

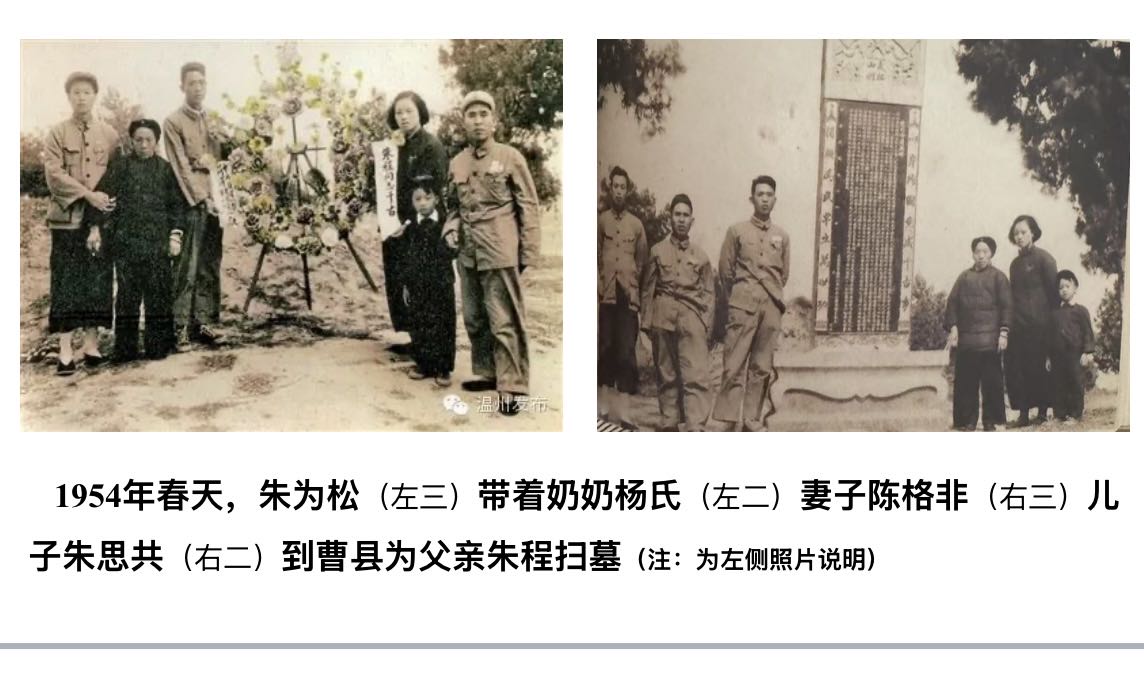

1954年的春季,朱程儿子朱为松带奶奶、妻子、儿子到曹县为父亲扫墓。一家祖孙三代墓前肃立,老母亲刚强的克制着白发人送黑发人的锥心之痛,回忆着朱程小时侯“坑门岭”接送儿子上学的情景,回忆着朱程长大后,儿子每次出门离家时的一步三回头,不曾想最后一次的告别竟成永别……朱程五岁的孙儿朱思共,似乎不完全懂得大人的情感,但他却是最早走进爷爷的世界的隔辈人,也注定他大半生都为爷爷的“后事”尽心尽力。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,朱思共作为抗战烈士遗属代表荣幸受邀到天安门现场观礼“9.3”阅兵。

家乡人以各种方式纪念朱程,苍南县委党史研究室原主任王汝亮出版《铁军将才——朱程传》,中国报告文学学会副会长,鲁迅文学奖、五个一工程奖、徐迟报告文学奖的中国报告文学终身成就奖得主,著名军旅作家黄传会任编剧的电影《朱程浴血冀鲁豫》央视六套播出。

朱程百年诞辰之际,黄传会和女儿黄海贝在合著的《将才铁军——抗日名将朱程》中写道:“我们为有朱程这位同乡而自豪。他用自己33年短暂的生命,为我们诠释了一种精神,矗立起一座丰碑。”

1983年,《人民日报》一版刊载崔田民、张承先、杨泽江、陈阜、夏川、门镇中、牛星斗等《忆朱程烈士》。1990年黄传会在《人民日报》发文:请记住朱程!

现如今,由中国雕塑学会会长、清华大学美术学院教授,温籍著名雕塑家曾成钢亲手设计的朱程铜像,屹立在朱程的家乡矾山,“铁军将才”这座历史丰碑永存人民心中!

作者:张小燕,温州大学教授,温州市决咨委委员,温州市清朗网络宣讲团成员

主要参考书目:

1.王汝亮著《铁军将才·朱程传》新华出版社1995年8月

2.黄传会、黄海贝著《将才铁军——抗日名将朱程》,人民文学出版社,2010年10月

3.张传君主编《世界矾都》浙江摄影出版社2016年1月

4.张耀辉编《矾都矾都》浙江人民出版社2022年4月

5.中共温州市委党史研究室编《浙南百名英烈传》浙江人民出版社2020年12月

6.冯中山主编《气贯长虹》山东菏泽鲁西南红色研究中心、曹县县委党史研究室内部出版2024年1月

7.崔田民、张承先、杨泽江、陈阜、夏川、门镇中、牛星斗《忆朱程烈士》《人民日报》一版1983年11月11日

8.黄传会《请记住朱程》《人民日报》副刊2011年5月9日

图:除来自黄传会黄海贝著《抗日名将朱程》,其它来自网络,在此一并示谢。