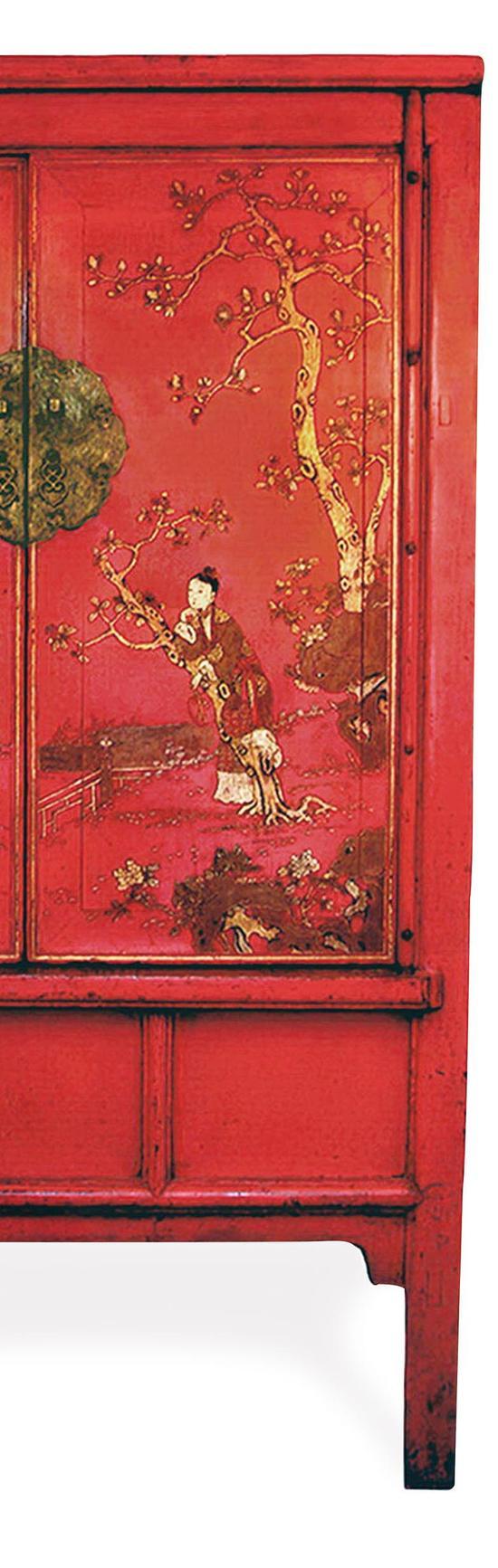

图4-3 大柜右柜门“海棠春慵图”,画面上方玉兰盛开,春日融融

此柜的装饰图案十分优美,其一对柜门分春、夏二景各画了一幅仕女图,可知还应有画着秋、冬二景的另一只大柜,而以单个仕女作为装饰图案的漆柜极为少见,需要画工具有高超的艺术功底和造诣。值得注意的是,其装饰图案模仿了雍正时期宫廷仕女画典雅写实的手法,使我们可以观察到当时中上层社会汉族妇女的妆束特点。

仕女图是鉴别家具的好途径

清朝入主中原时,薙发易服,激起了汉族人民的强烈反抗。为缓和对立情绪,清廷采纳了明遗臣金之俊“十不从之纲”的建议。其中首要的一条就是“男从女不从”,准许妇女仍可保留明朝的妆束。所以,与清代汉族男子服装、发式的强制满化不同,清代汉族妇女妆束的演变是一个渐进的过程,直至清末,仍有别于旗装,到了民国时,才统一于新式剪裁的旗袍。影视剧中的汉族女装于明朝灭亡后转瞬就换成了清代中期以后的式样,那并不是历史的真实面貌。

从写实性手法绘制的《雍亲王题书堂深居图》(又名《胤禛妃行乐图》)组画观察,康、雍相交时期的女子汉装仍有明末遗风。当时外销的旅游纪念瓷器上,也有将此类汉装女子与穿着缨帽、补服的丈夫画在一起的小像。清初的一段时期,汉族妇女的服饰虽然仍具明末遗风,但发髻则时尚梳于头顶,不再流行晚明垂向脑后的“堕马髻”,头顶的发髻用假发越垫越高,形如钵盂扣在头上。到了康、雍交替时期,“钵盂头”、“牡丹头”过时了,汉族妇女的发髻自然绾于头顶,不再使用假发衬垫。当时的画师目睹真人实物,又受西洋画风影响,描绘得真实准确,成为这一时期仕女画的显著特点。雍正朝以后,随着岁月的推移,明末女装的形象概念逐渐模糊,仕女画中的妆束融合各代而绘,形成了近代仕女画的风格。因此,研究分析仕女图案的妆束特点,是鉴别明清家具以及其他工艺品制作年代的重要手段之一。

堪比“老照片”的两幅仕女图

此《四季美人图》大柜右门的图案为“海棠春慵图”。画面上方玉兰盛开,春日融融。一少妇左手执纨扇,右手拄下颌,倦眼乜斜,俯靠在海棠树上。她的头作“懒妆”,鬏髻斜绾,歪戴头箍;上身穿竖领中衣,罩直领团花对襟褙子(又称“鹤氅”或“披风”,无袖者则称“比甲”),腰束红绸汗巾;下身穿绣锦地百褶裙,纤足半露如钩。画图写尽其娇慵妩媚之态。左门的图案为“柳荫夏遣图”。画面上方浓柳垂荫,画桌上觚插荷花绽放。盛夏长日里,一少妇闲坐在绣墩上调教小狗消遣。她头顶盘髻,端戴头箍,面含笑意,双手叠放膝上。所穿的衣着与前一女子基本相同,惟有那条绣云百褶裙不一样,从轮廓和纹样观察,这是一条双叠百褶裙。在夏天穿,其质地应该是薄料,双叠既美观又防透。明代晚期,妇女除了流行外罩直领对襟褙子之外,还流行外穿竖领对襟长衫。康、雍时期则只流行内穿竖领短袄,外罩直领对襟褙子,由于下部散敞,常用一条汗巾束腰。褙子的穿着行动不便,随着故国情思的淡去,在乾隆时期退出了汉族女装的系列,而上身穿竖领大襟短袄,下身穿百褶裙,头梳前后翘的“元宝髻”,成为当时汉族妇女的流行妆束。

此柜图案中的仕女重睑美目,身材匀称,比例得当,更兼时代感很强的妆束,其艺术风格类于《雍亲王题书堂深居图》组画,画稿设计应是以生活中的真人为原型进行构图的。画中的直拐式三弯腿画桌及矮束腰细内弯足圆墩具有后期明式家具的风格,与画中仕女的时代风格亦相吻合。在没有照相术的年代里,这两幅画的写真性堪比“老照片”了。其绘制工艺采用了彩金象描金加混金漆并借地色等手法,以黑漆钩理,略加皴染。画面层次鲜明,疏密有致,完美地表现了艺术主题,技艺较前代更为成熟。综合分析,此柜应为清朝雍正年间制作的一件历史信息丰富的艺术精品。

继雍正帝之后登极的清高宗爱新觉罗弘历,年号乾隆,是中国历史上实际执政时间最长的皇帝,清朝也在这时发展到了全盛时期。本文下一个章节将探讨和讲述乾隆时期家具的艺术成就和风格特点,敬请关注。

来源:《古典工艺家具》杂志