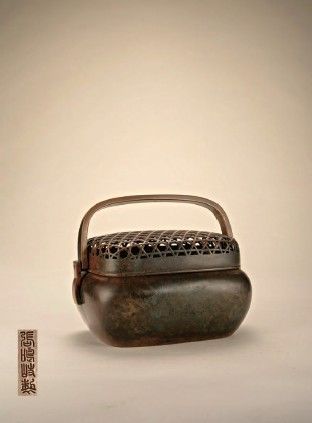

清早期 张鸣岐款提梁手炉

中国手炉博物馆馆长、手炉收藏家孙文雄指着他家博物馆里复制的一幅清代宫廷画家陈枚的《月漫清游》之“寒夜探梅”的画,画中的怀抱一金色手炉的头戴貂帽、身披黑裘皮大衣的贵妇人说,“一般的民间手炉材质、工艺粗劣,不在我们的收藏范围内。而铜手炉一般是当时宫廷贵妇、大家闺秀、达官贵人、公子哥儿、文人雅士的掌中雅玩。我查档案《皇太后六旬庆典》里记载说,慈禧太后六十大寿时,准备了大批赠品,其中便有铜手炉一千五百个。”平民用的手炉也有——张爱玲的《暮色余味》里有人提着“火囱”,就是“一只竹篮里面装着两三根炽炭,用灰掩着,成为一个经济的手炉脚炉。” 那种竹制手炉,早已化作炽炭也未必。

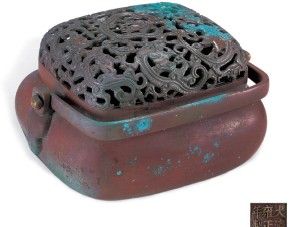

清雍正 铜錾龙纹手炉

藏家说:

中国手炉博物馆馆长、手炉收藏家孙文雄

造型 方圆二式变化多端

手炉的造型是它最直观的美,最基础的造型为方圆二式,在千变万化中总不离方形、长方形、圆形、椭圆形四种基础造型。比如圆中带角,角中带槽的,或将四周斜切的,自然形成了八角,还有高方体、扁方体、灯笼形、鼓形、六瓣梅花形、倭瓜形的等等。

手炉的梁也富于变化,有竹节形、波浪形、棱形、方形等;耳的造型更是动物、乐器、吉祥物和生活用品的造型都被运用进去。手炉的纹饰多以历史故事、成语典故、吉祥图案和几何纹饰内容,考虑到手炉完全是手工制成,只有绝厚的功力,才能将图案刻画得那样规整,立体厚重。

炉盖作为手炉的散热主渠道,工匠们多用透雕、镂雕,采用v形刀法,斜下刀,錾刻出各种图案和纹饰,让网细如发丝却绝不断裂。

工艺 手炉折射古代中国铸造史

手炉的制作工艺非常复杂,它囊括了多种金属器物的制作方法。手炉问世至隋唐年间,使用的材质多为青铜,大多采用陶范法铸成,我收藏的一个北齐的手炉上就有明显的范痕。还有一种施蜡法,器物表面自然光滑精细。随着冶炼业的发展,开始用久制久炼的铜制炉,用整块铜板敲制出雏形,锤碟后显出规律整齐有序的花纹,尽显工匠用锤之功力。勾、落、串、点、台、压、踩、丝、抢等錾刻手艺在明清时的手炉制作中被运用到了极致。民国时候的制炉多用铸炉体,加焊接工艺,偏重实用。